Рождество и Новый Год на Руси

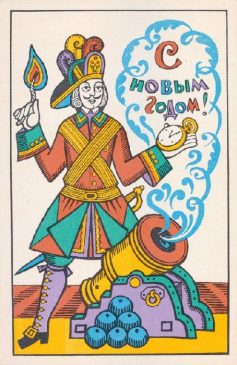

Отмечать начало нового года 1 января — от рождества Христова, а не от сотворения мира — в России начали при императоре Петре I в 1700 году. Петр Первый повелел «в знак доброго начинания поздравлять друг друга в веселии с Новым годом. По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни».

1 января отмечали по старому юлианскому календарю, поэтому жители империи вначале праздновали православное Рождество, которое приходилось на 24 декабря. 31 декабря был Васильевский вечер, когда Христу дали имя — наречение именем, то есть начало Новой Эры.

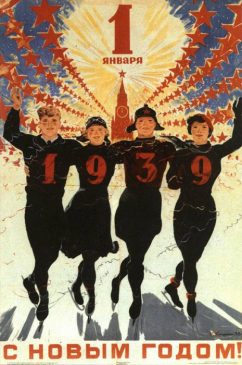

1 (14) февраля 1918 года в Советской России был введён григорианский календарь, и 1919-й год наступил уже по новому стилю — 1 января.

Новое революционное правительство обратилось к народу с таким заявлением: «К гражданам России! Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, Совет народных комиссаров постановляет отменить праздник встречи Нового года как контрреволюционный, проникнутый идеей буржуазного упадничества и поповского мракобесия. Вместо него вводится праздник «Красной вьюги«, символизирующий начало мировой революции».

Новый год и Рождество попали под молот атеистической антирелигиозной кампании. Вот одна из стихотворных агиток тех лет:

«Скоро будет рождество —

Гадкий праздник буржуазный,

Связан испокон веков

С ним обычай безобразный:

В лес придет капиталист,

Косный, верный предрассудку,

Елку срубит топором,

Отпустивши злую шутку».

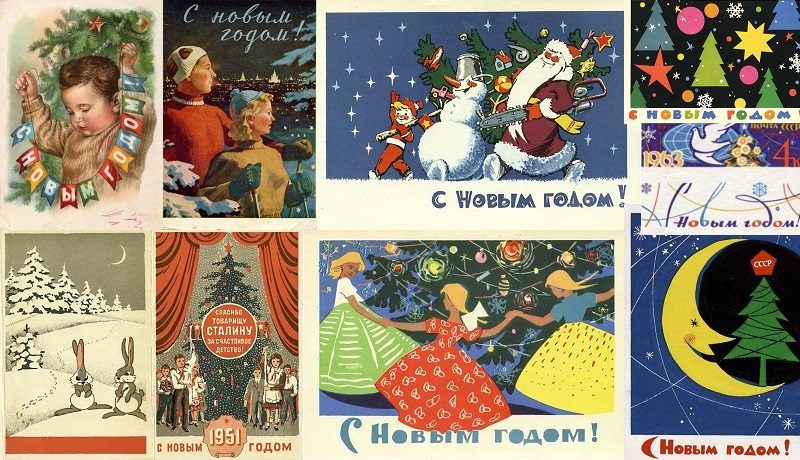

В 1929 году большевики официально отменили празднование Рождества, а Новый год стал обычным рабочим днём. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 24 сентября 1929 года «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю» гласило: «В день нового года и дни всех религиозных праздников (бывших особых дней отдыха) работа производится на общих основаниях».

Под запрет попала и «рождественская ёлка», которую заклеймили «поповской» и «буржуазной» традицией. Советская печать в то время была полна таких карикатур и статей:

Возрождение Елок в СССР

Уже через пять лет советская власть решила реабилитировать старорежимный праздник. 28 декабря 1935 года в главном печатном органе СССР — газете «Правде» — было опубликовано письмо Первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева: «В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям ёлку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями ёлку и веселящихся вокруг неё детей богатеев.

Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны?…

Следует этому неправильному осуждению ёлки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец».

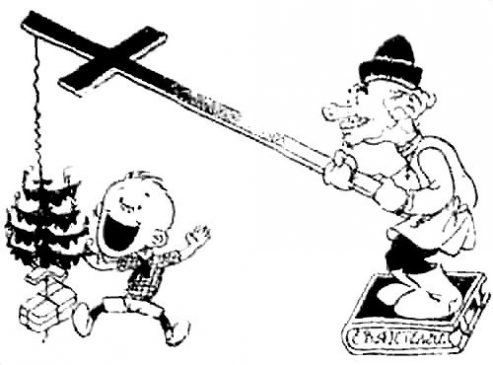

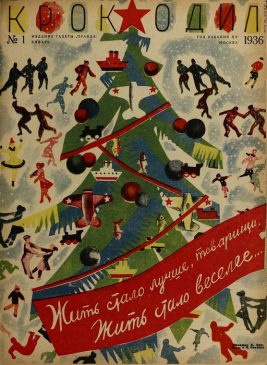

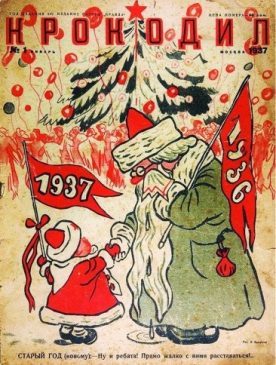

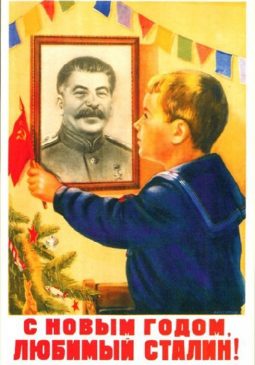

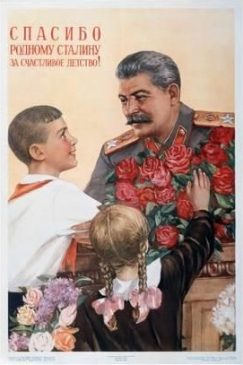

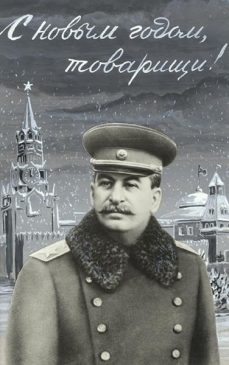

В номере от 1 января 1936 года «Правда» над огромной фотографией советского вождя Иосифа Сталина поместила поздравление «С Новым годом, товарищи! С новыми победами под знаменем Ленина — Сталина!«. А №1 за 1936 год юмористического журнала «Крокодил» уверял, что «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее…«.

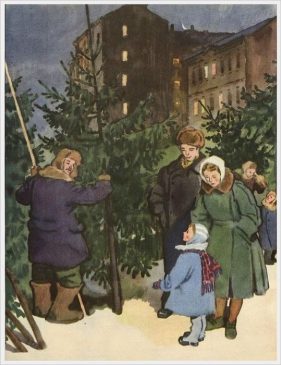

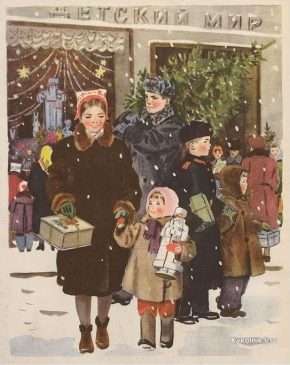

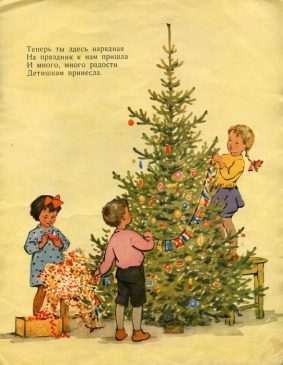

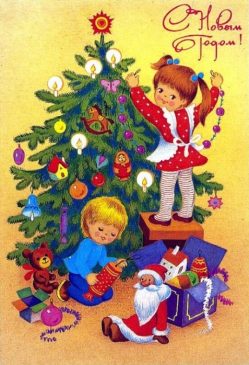

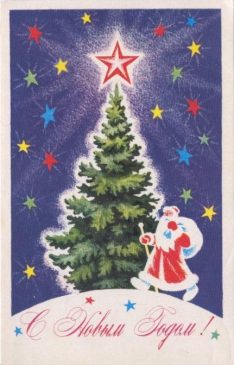

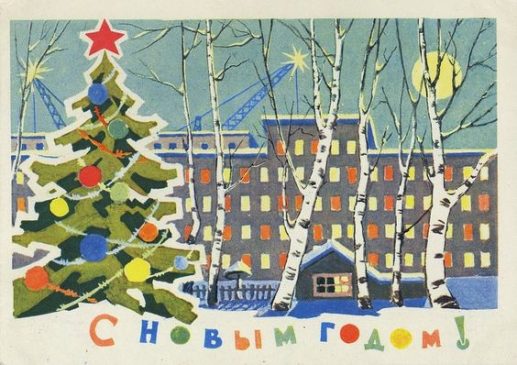

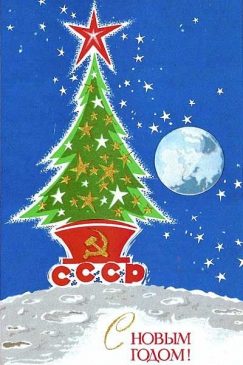

Рождественскую традицию наряжать дома ель или сосну и класть под нее подарки для детей большевики сделали светским праздником по случаю наступления 1 января Нового года.

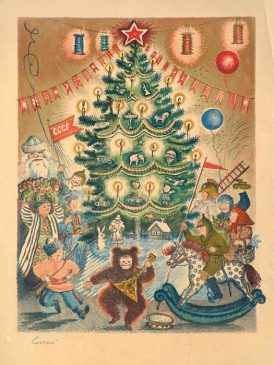

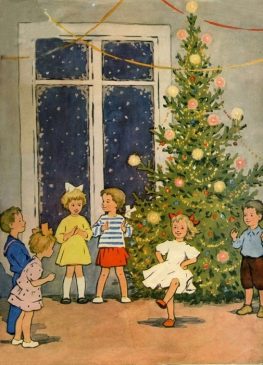

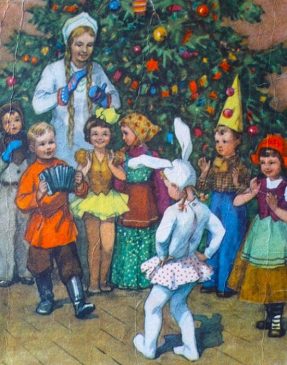

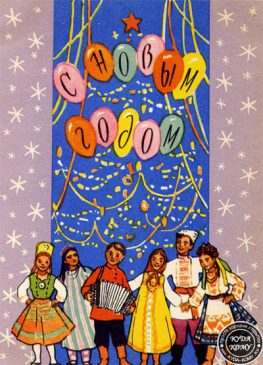

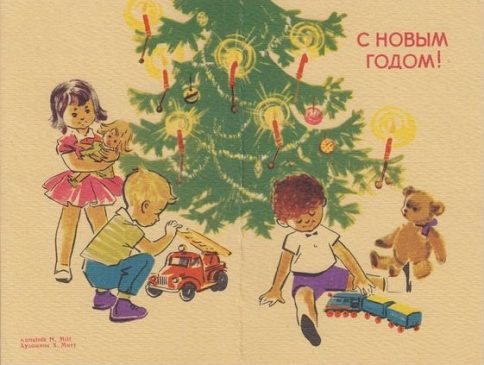

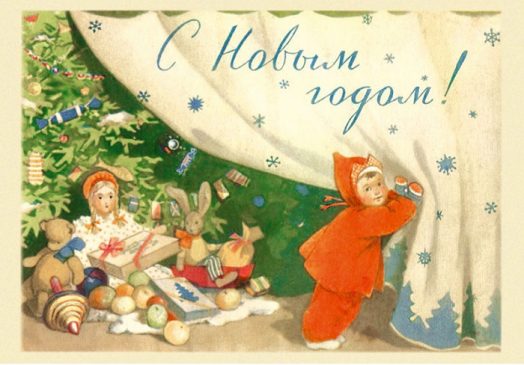

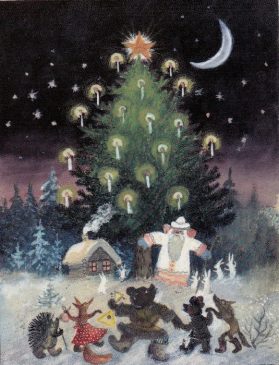

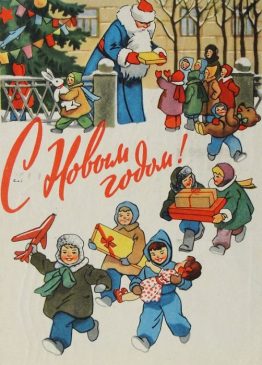

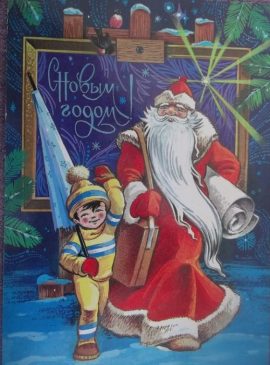

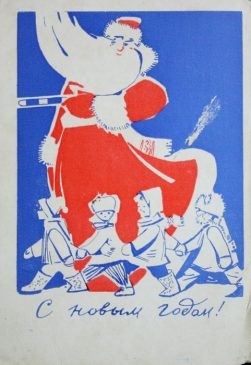

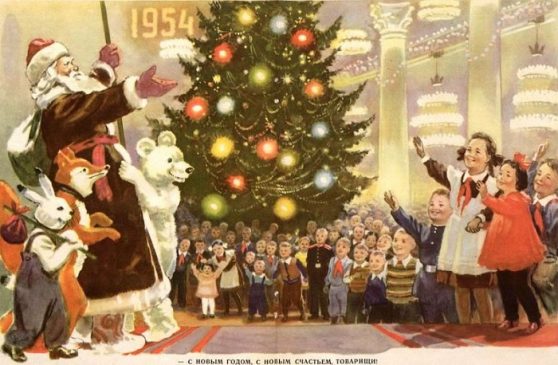

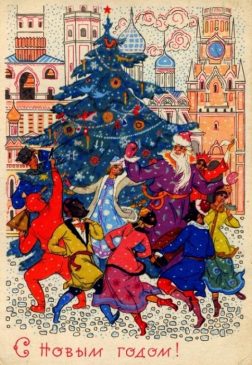

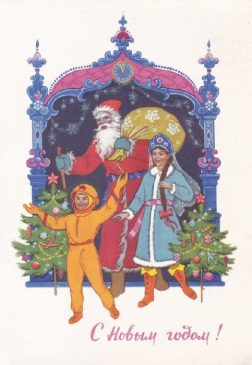

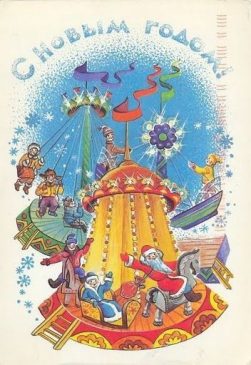

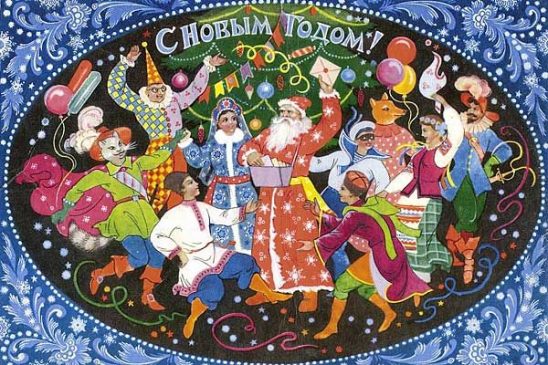

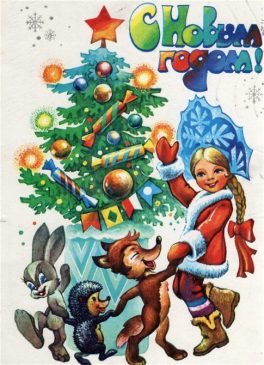

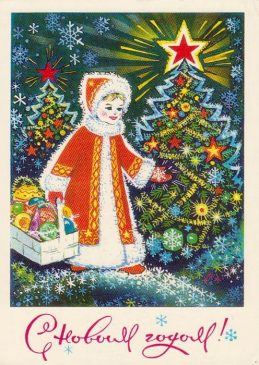

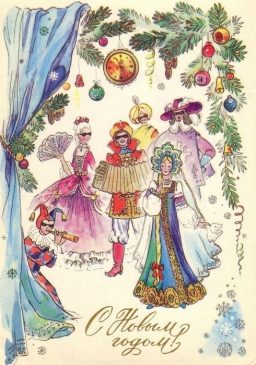

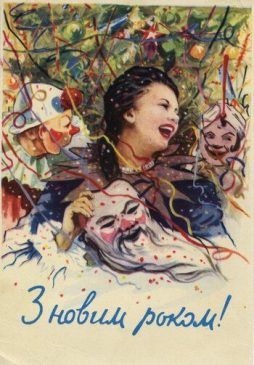

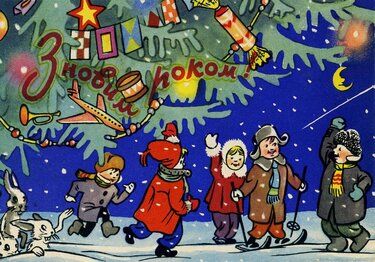

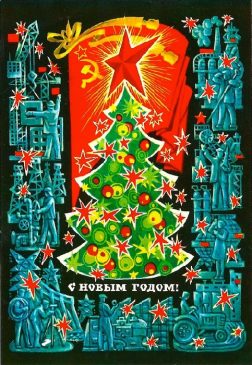

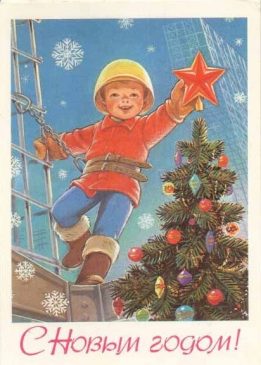

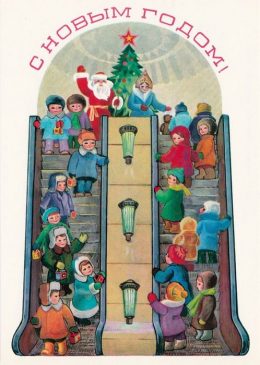

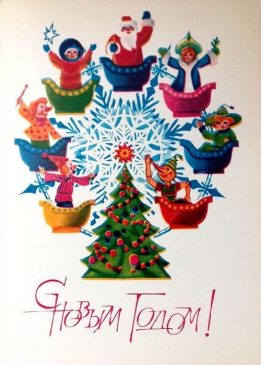

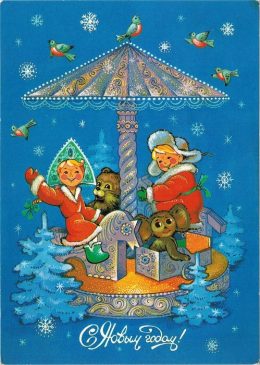

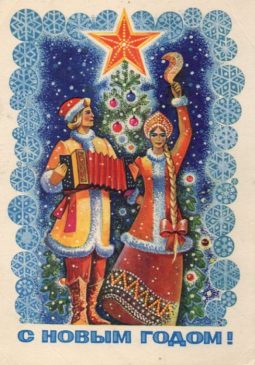

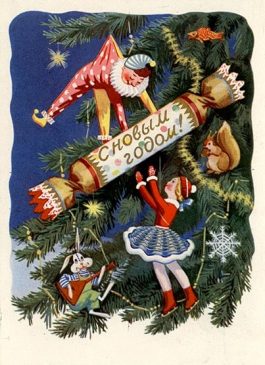

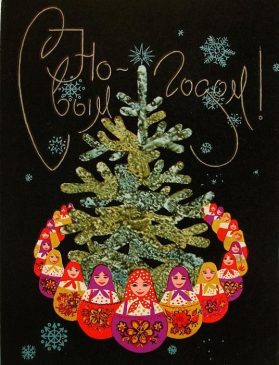

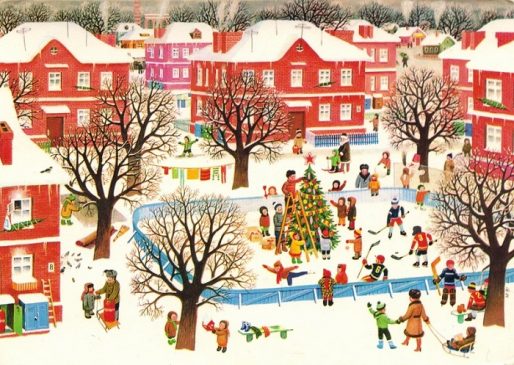

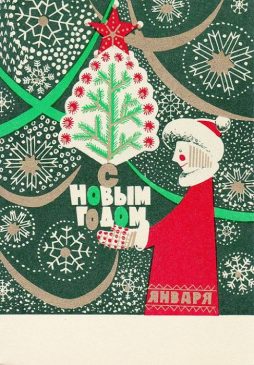

В детских садиках и школах по всему Советскому Союзу устанавливали праздничные елки, которые украшали самодельными игрушками и гирляндами. На верхушку водружали непременную красную звезду. Для детей устраивали костюмированные утренники с песнями, играми, хороводами и танцами.

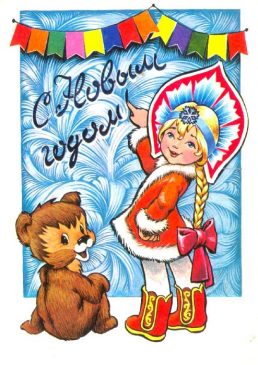

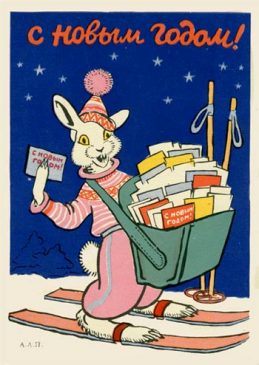

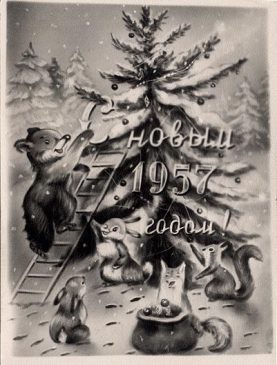

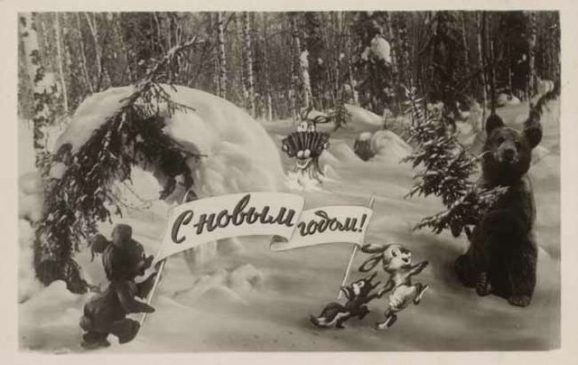

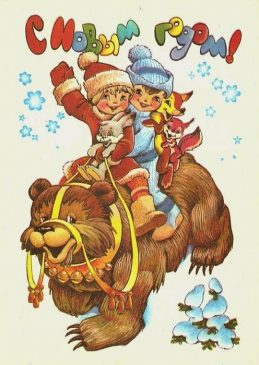

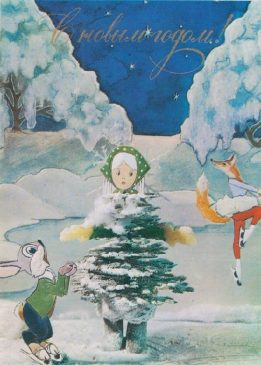

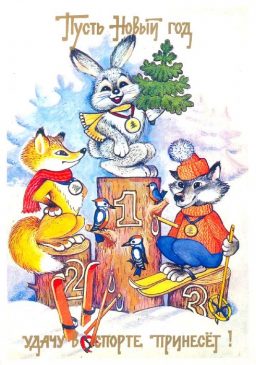

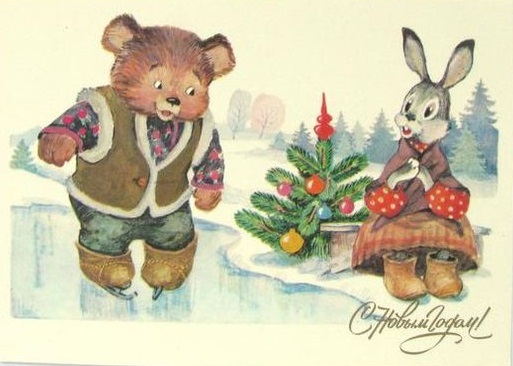

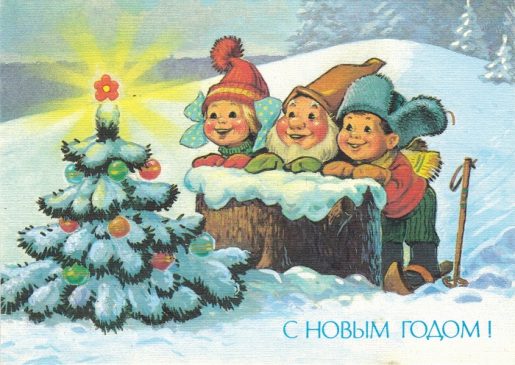

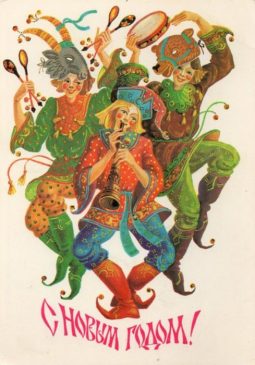

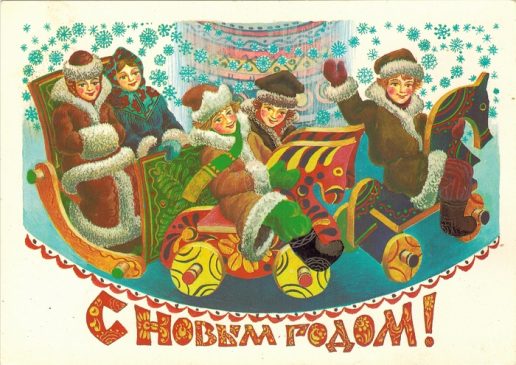

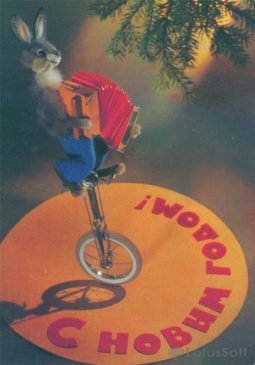

Советский новогодний праздник обязательно предполагал карнавал, костюмы к которому приходилось шить мамам и бабушкам. «Зайчики», «медведи», «лисички», «красные шапочки» и «снежинки» давали небольшое представление, а взамен получали коробочку конфет.

Кроме утренников в саду и школе, устраивали и так называемые «Елки» в домах культуры и клубах. Приглашения на них родителям выдавали на работе. Дети смотрели новогоднее представление и получали в подарок сладости.

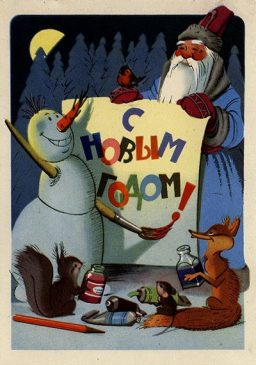

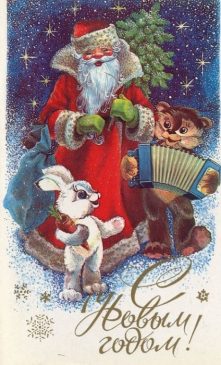

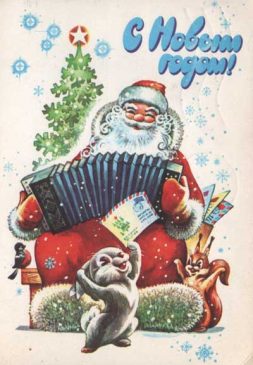

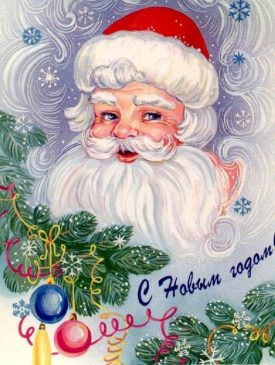

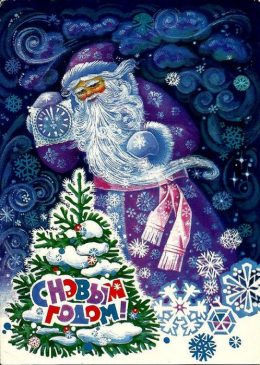

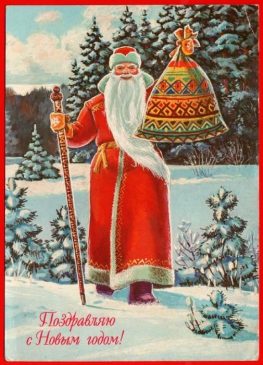

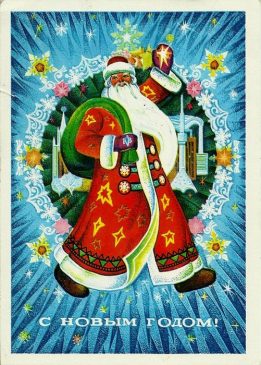

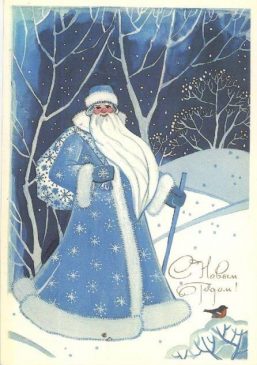

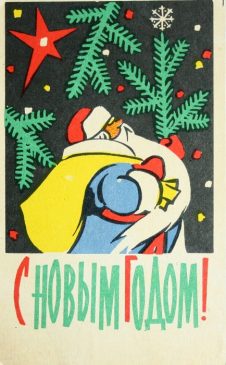

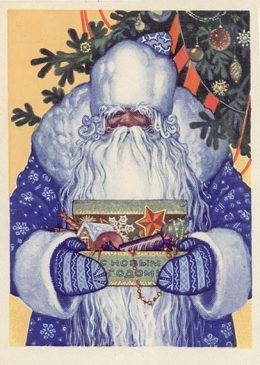

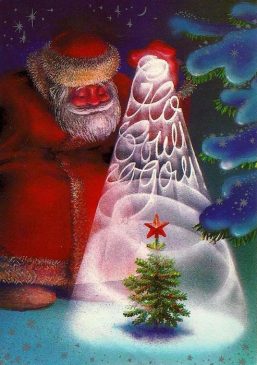

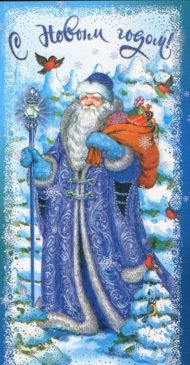

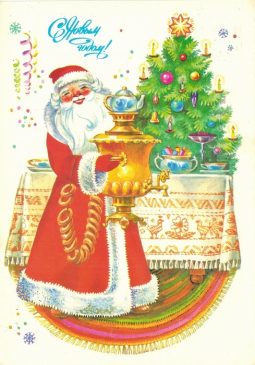

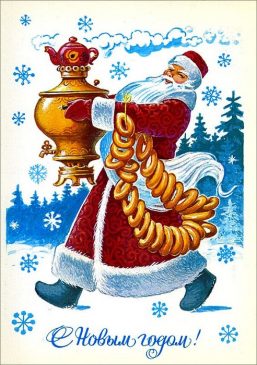

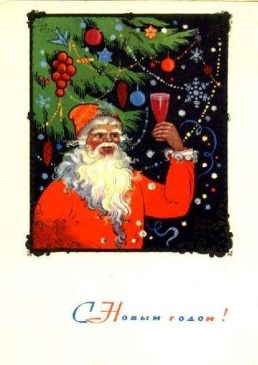

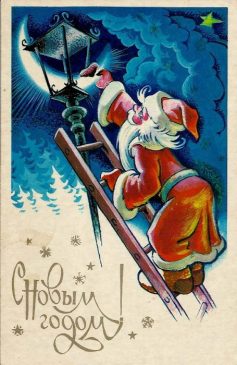

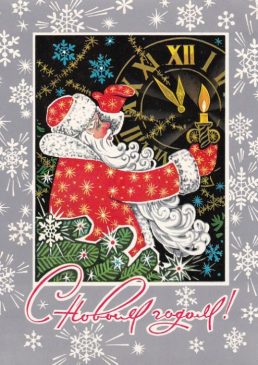

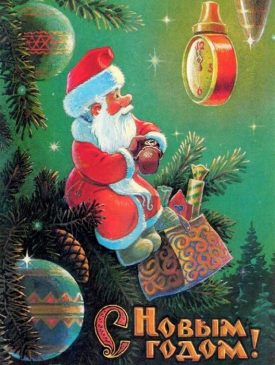

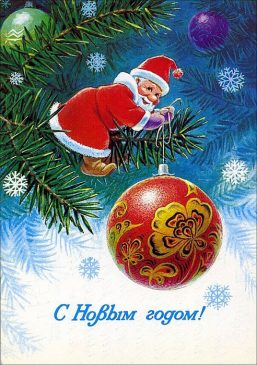

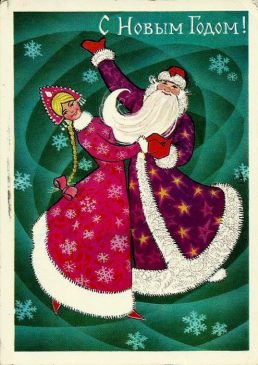

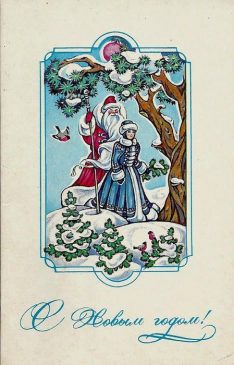

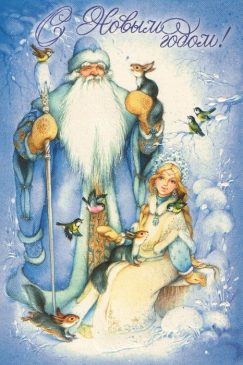

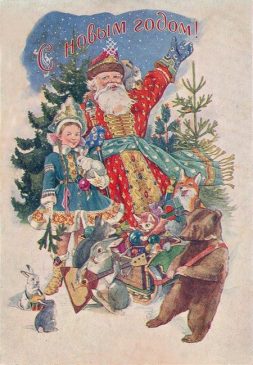

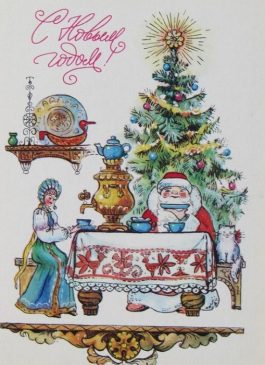

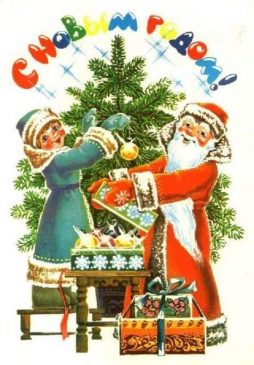

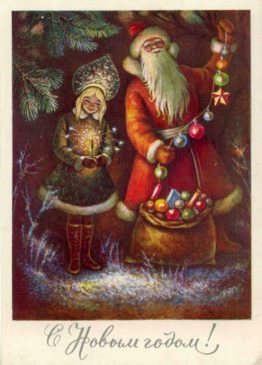

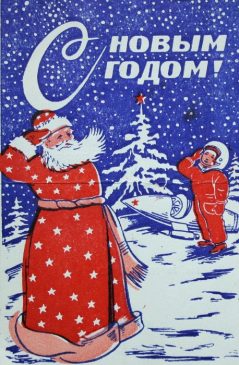

Советский Дед Мороз

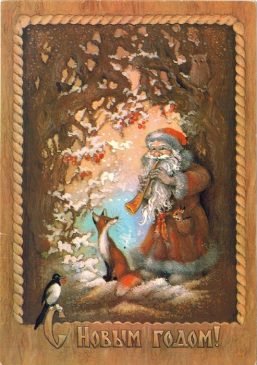

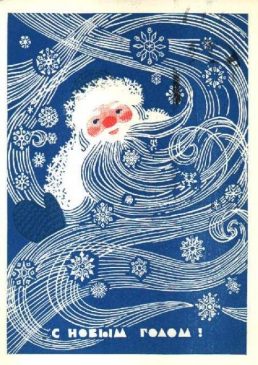

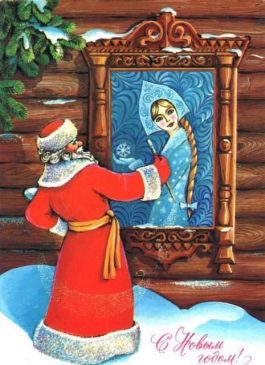

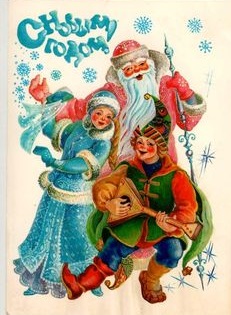

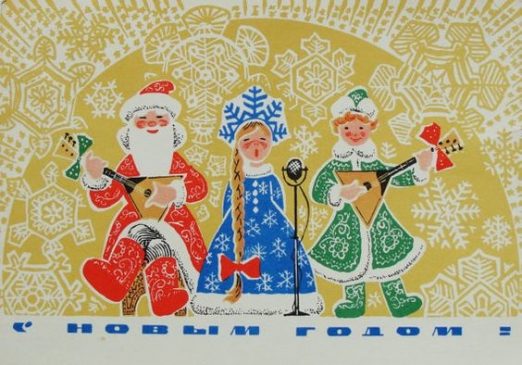

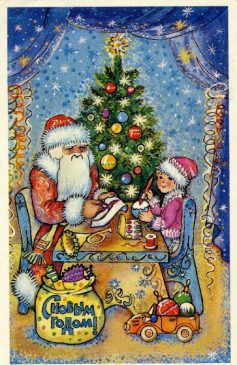

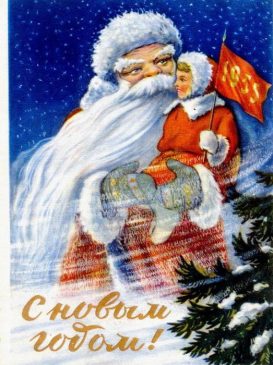

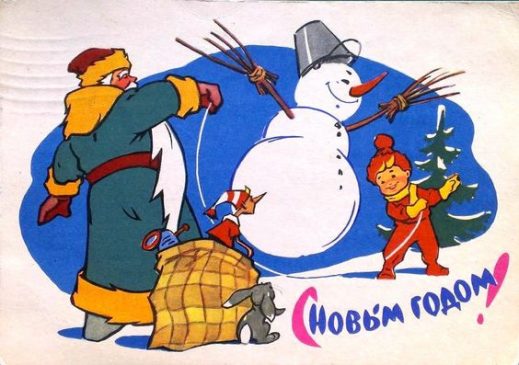

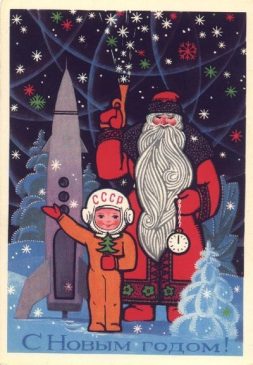

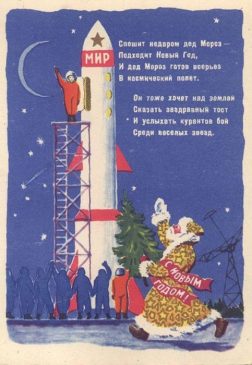

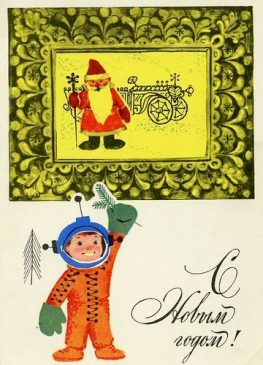

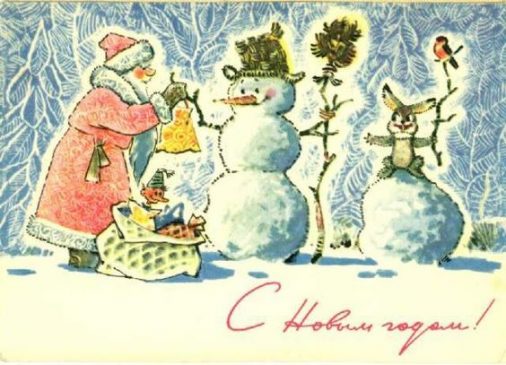

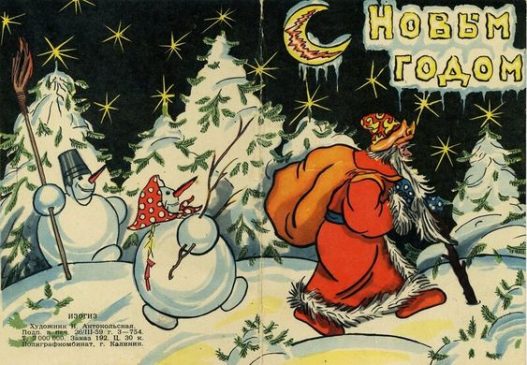

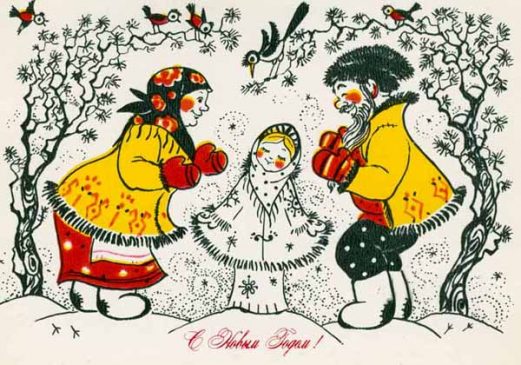

К работе с молодежью на празднике неожиданно допустили главного «рождественского дарителя» — Деда Мороза. Его прообразом был Святой Николай, однако еще в царской России он превратился в повелителя стужи и холода.

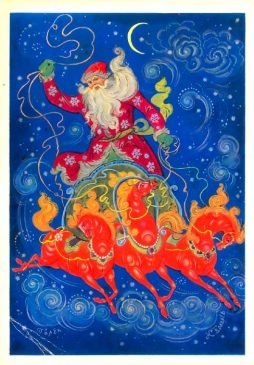

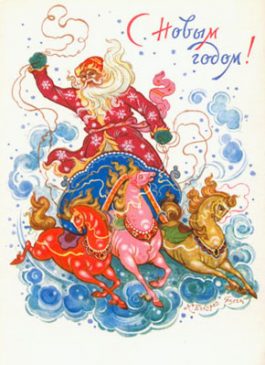

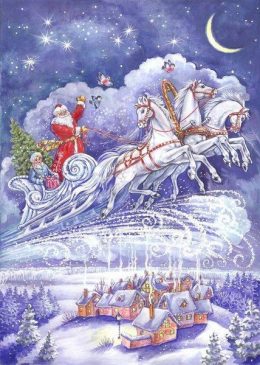

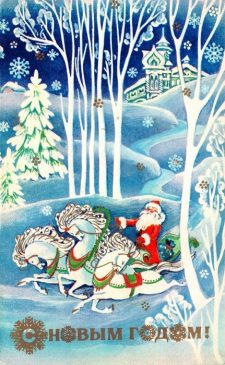

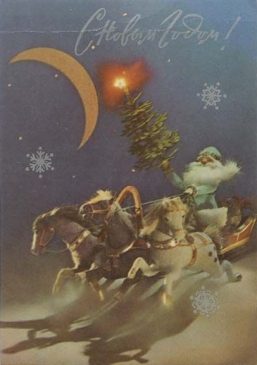

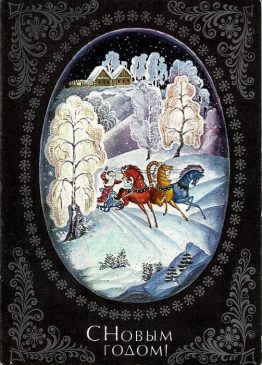

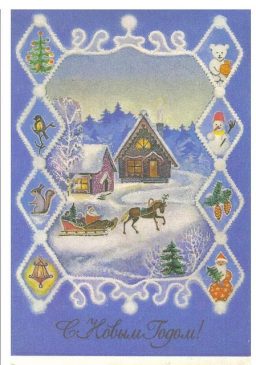

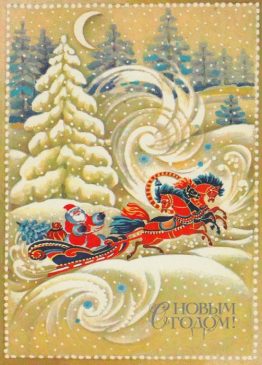

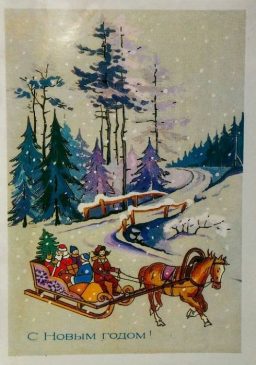

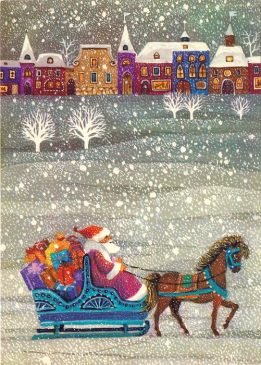

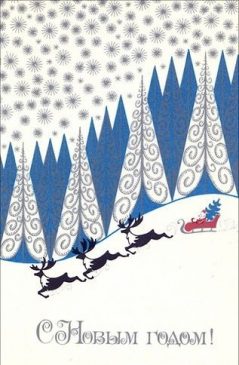

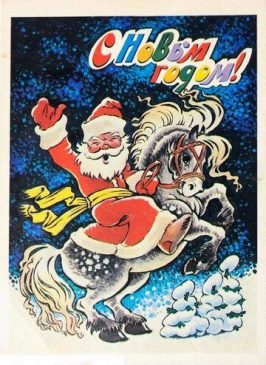

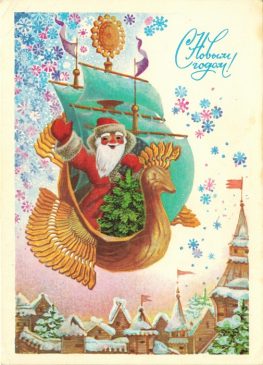

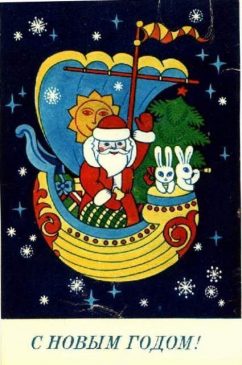

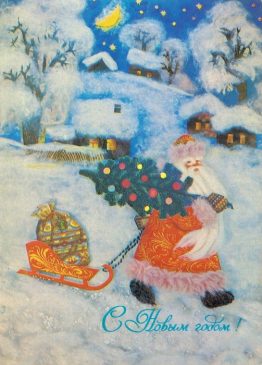

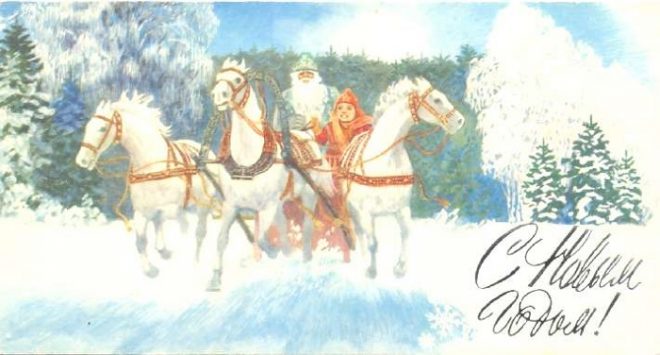

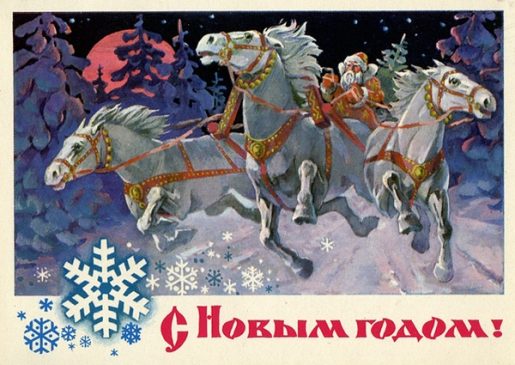

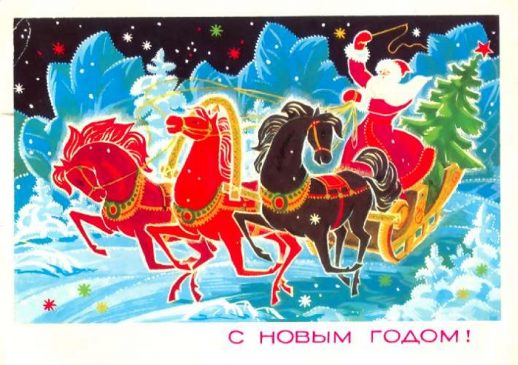

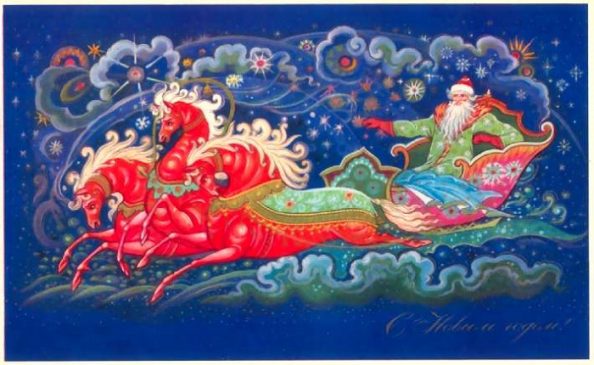

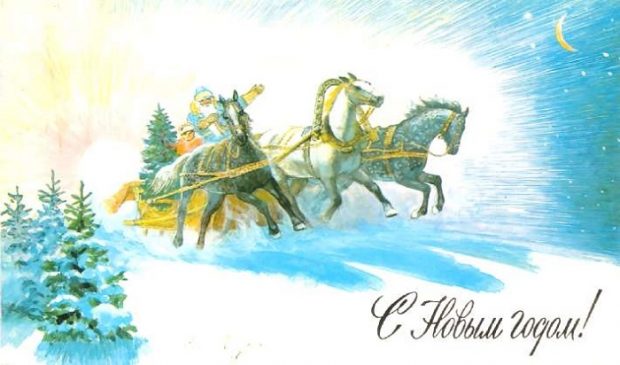

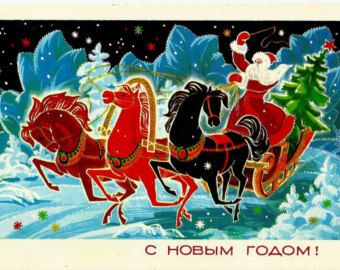

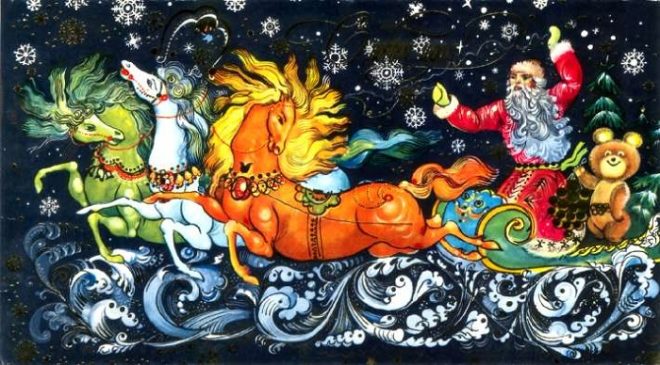

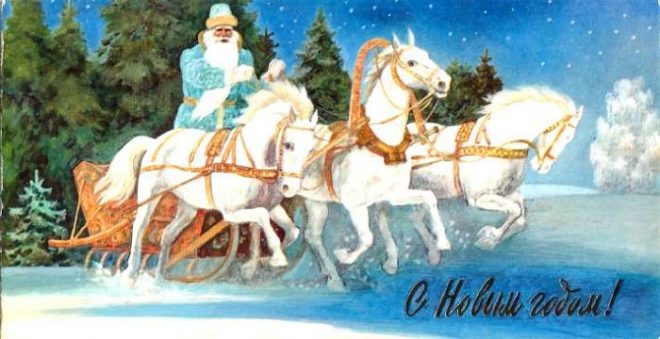

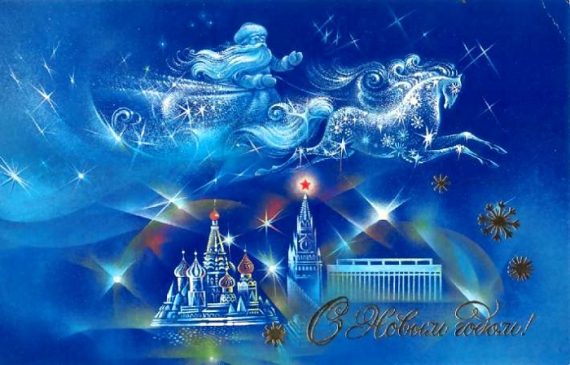

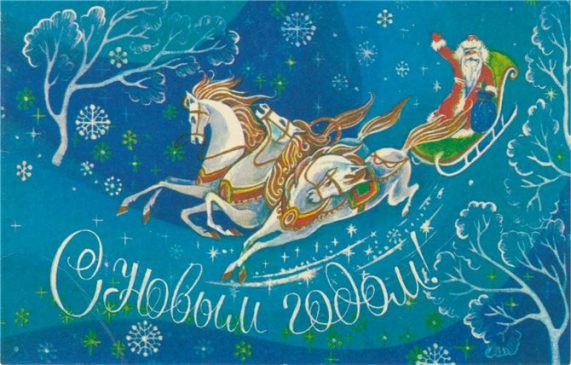

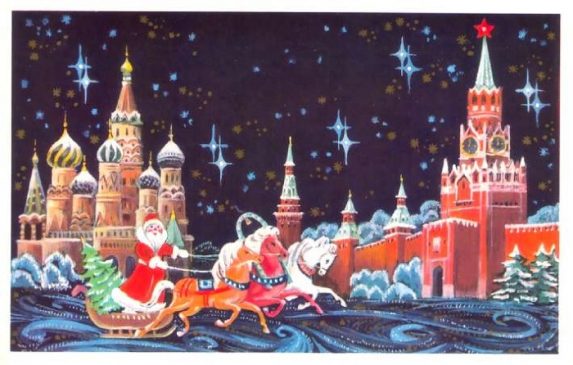

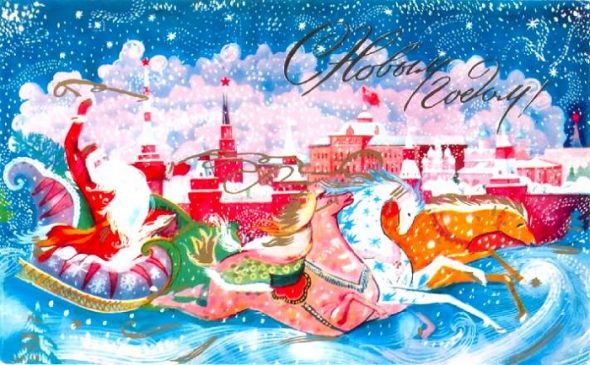

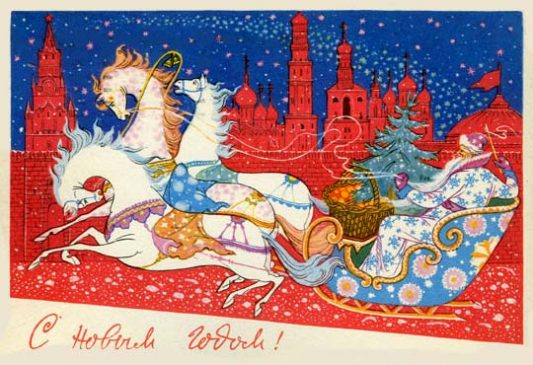

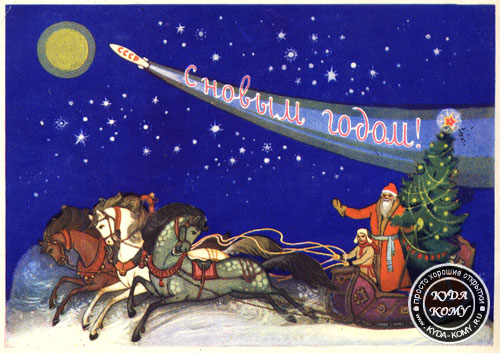

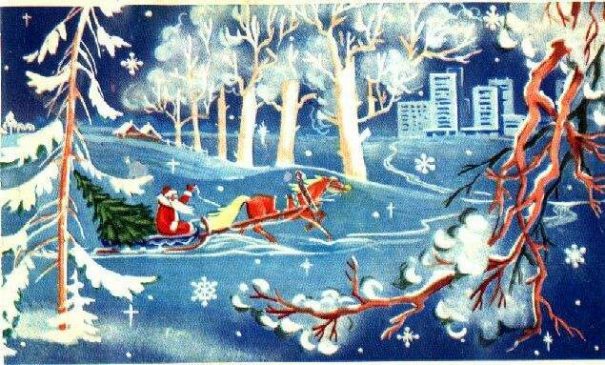

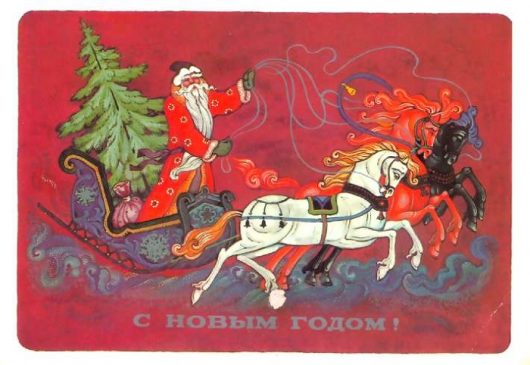

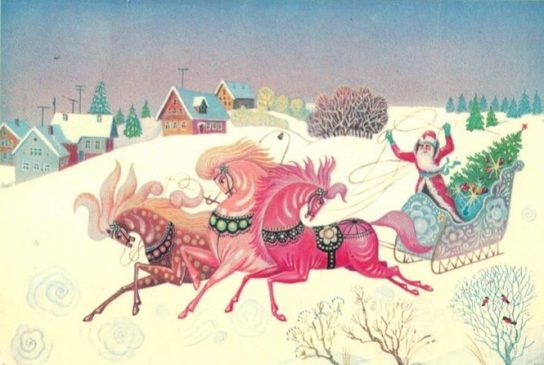

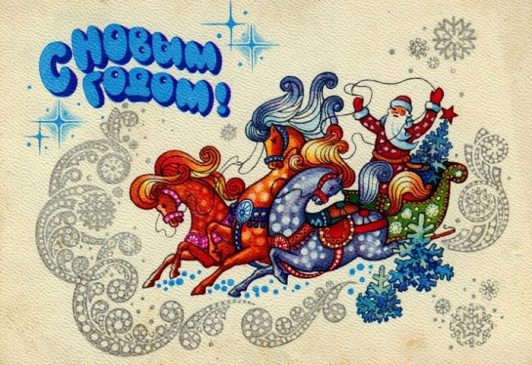

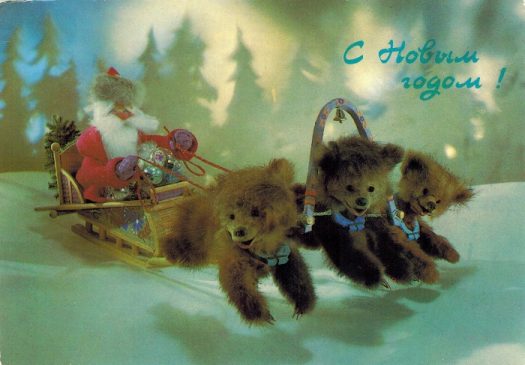

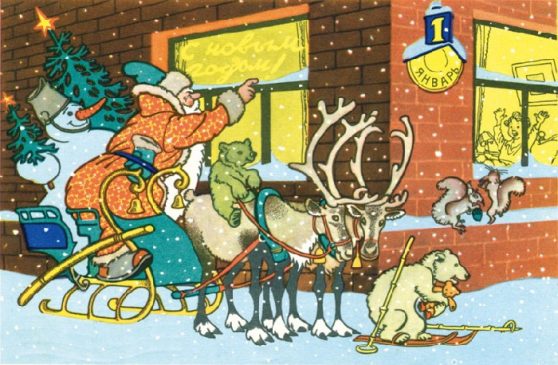

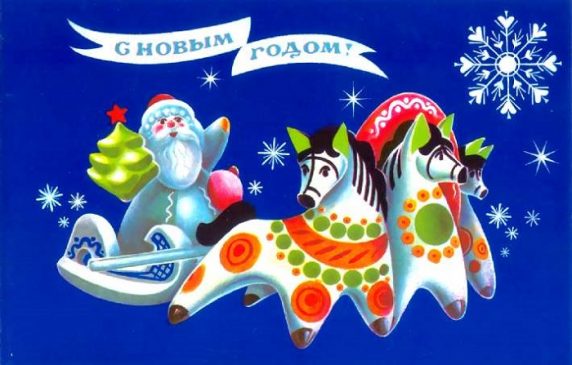

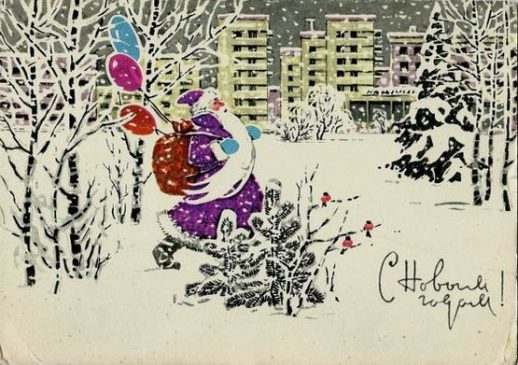

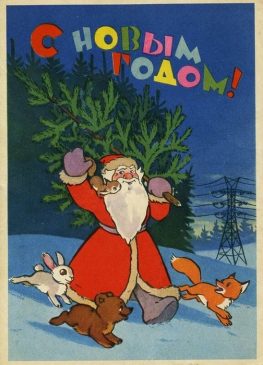

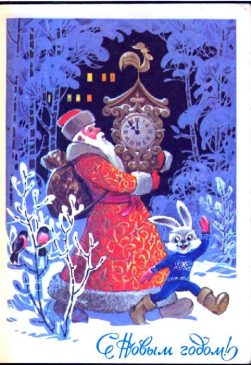

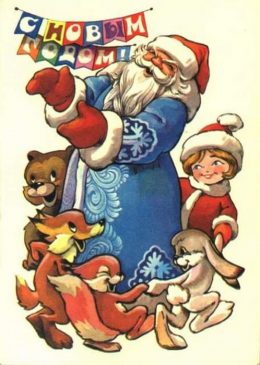

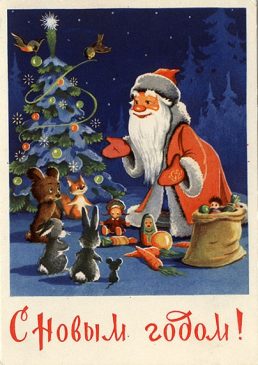

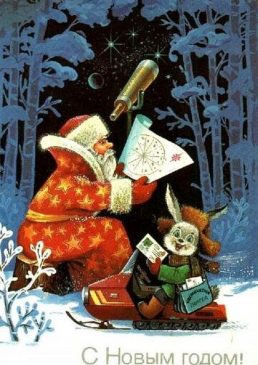

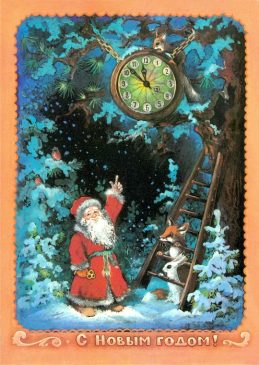

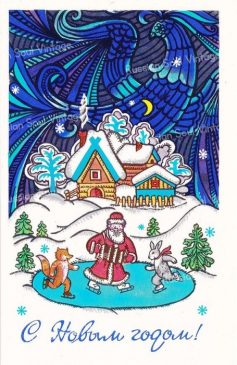

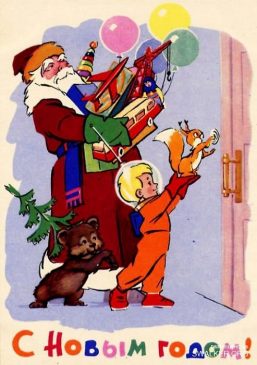

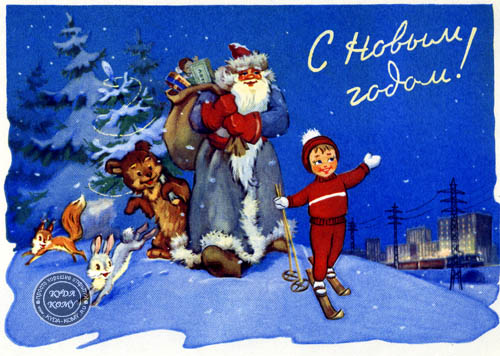

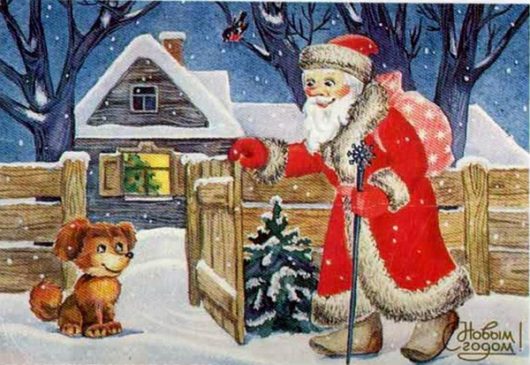

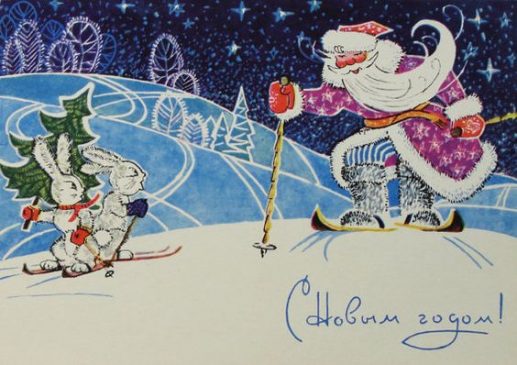

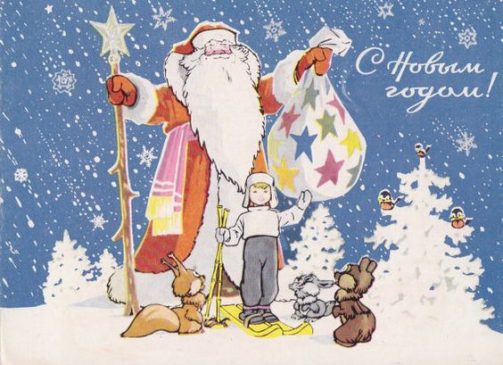

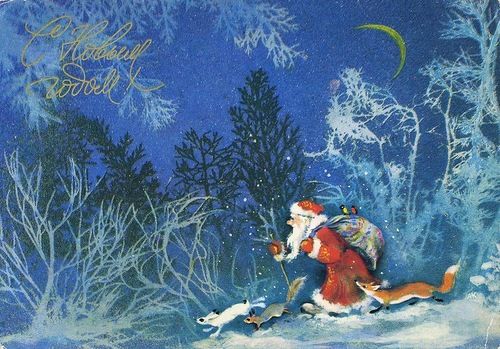

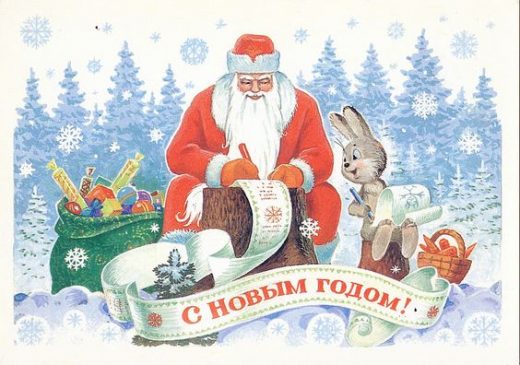

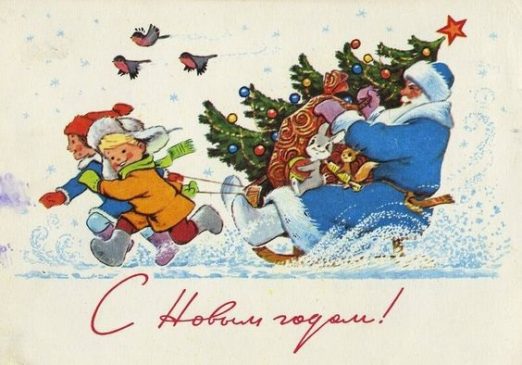

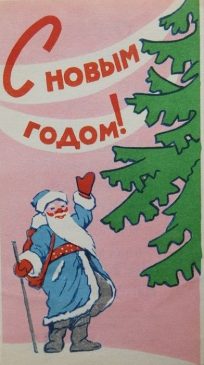

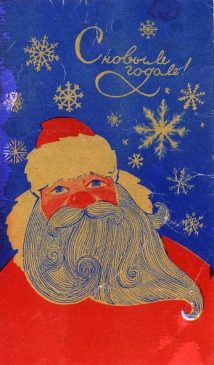

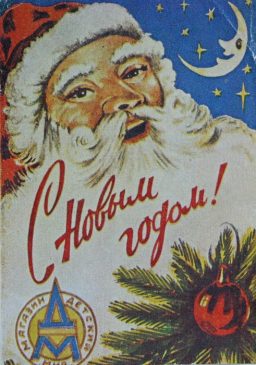

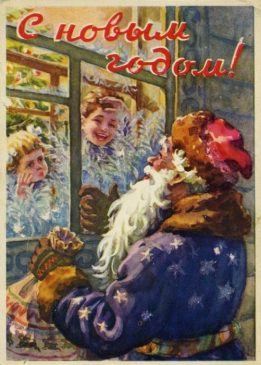

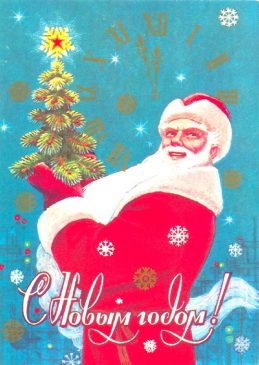

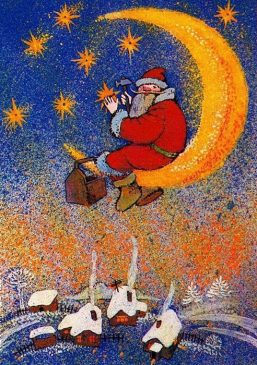

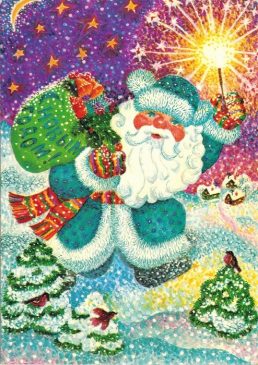

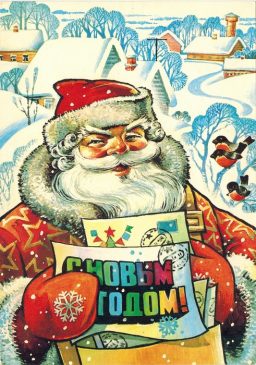

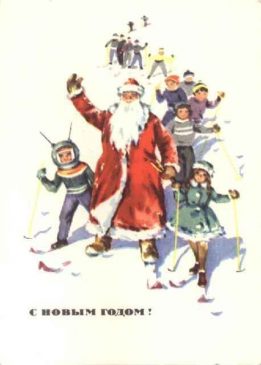

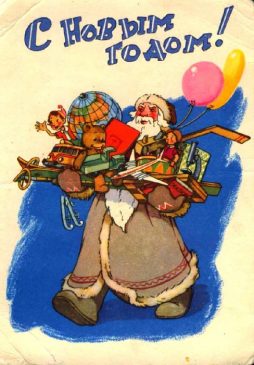

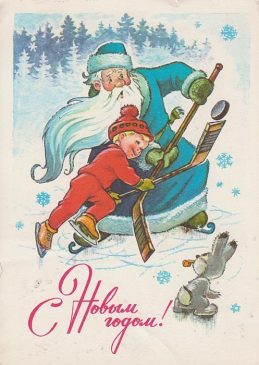

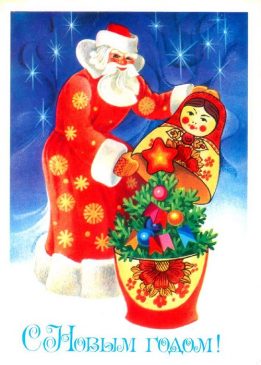

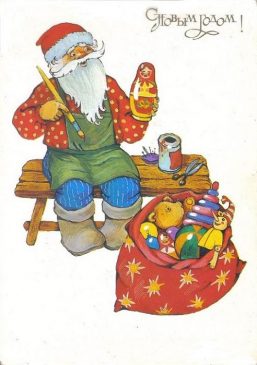

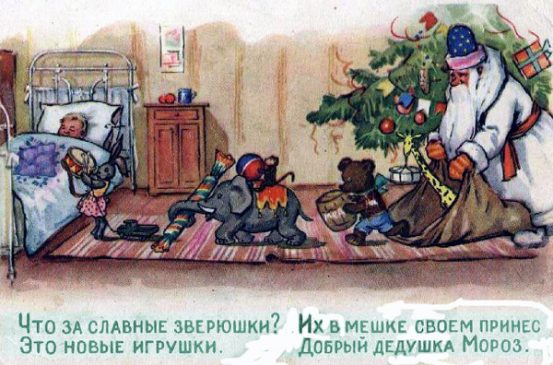

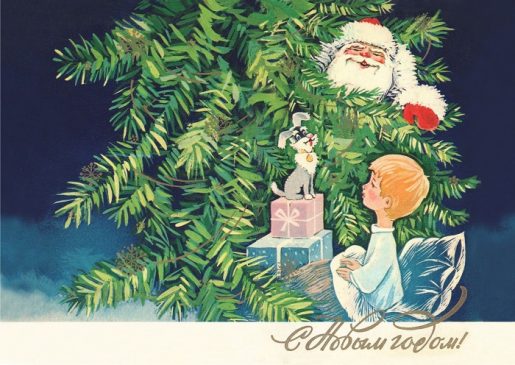

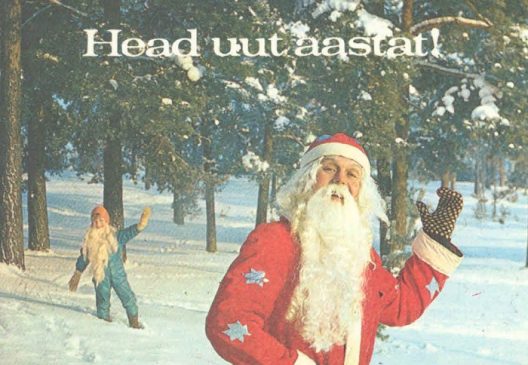

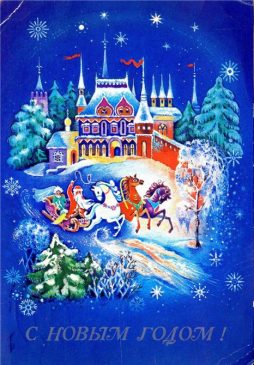

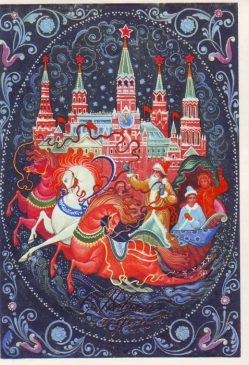

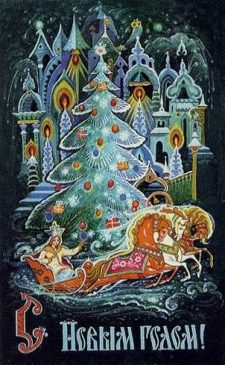

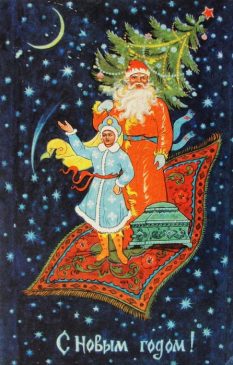

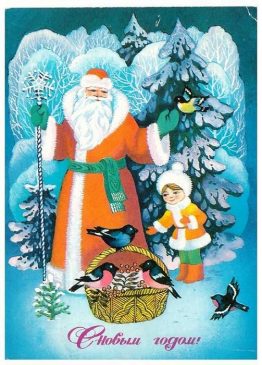

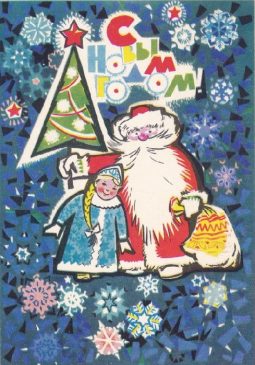

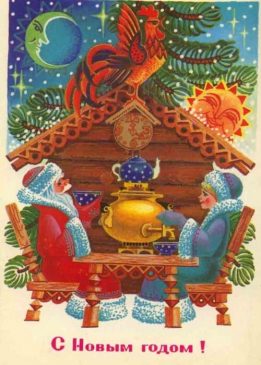

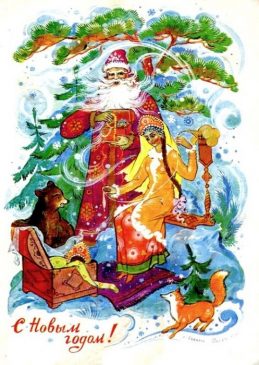

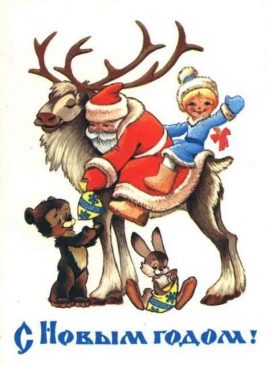

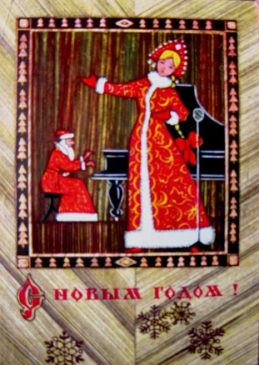

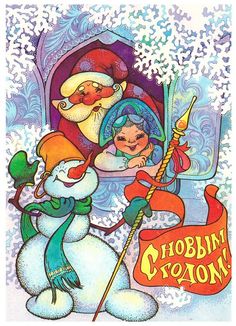

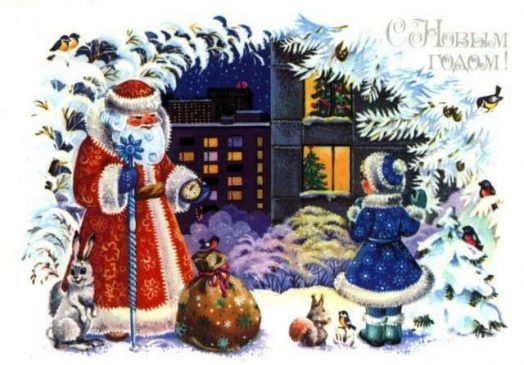

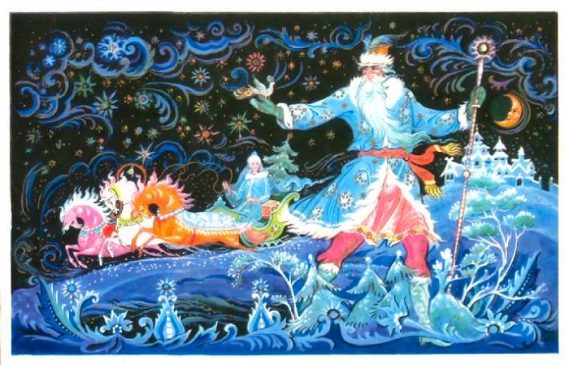

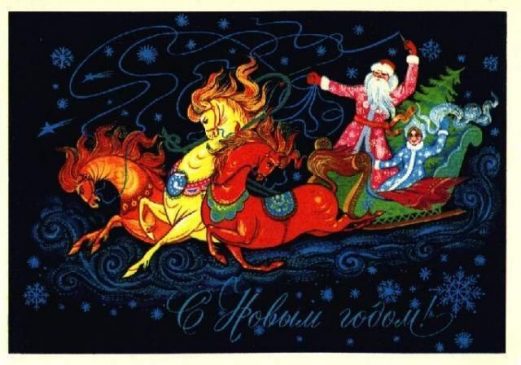

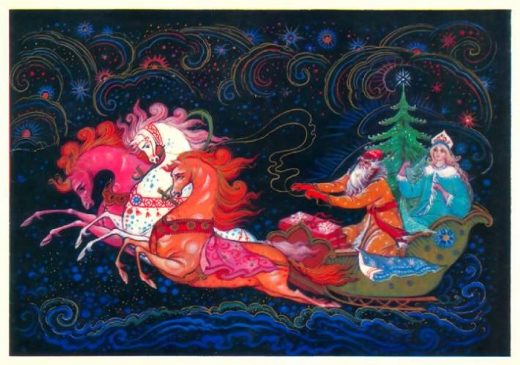

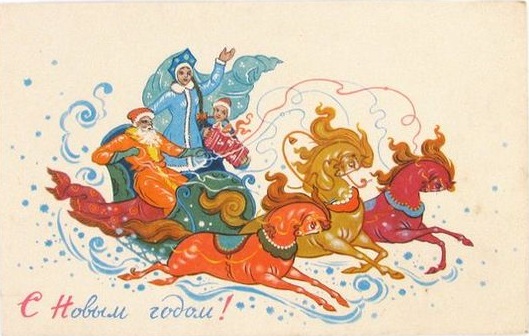

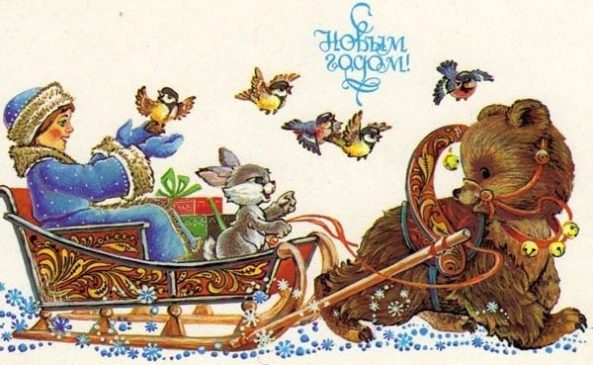

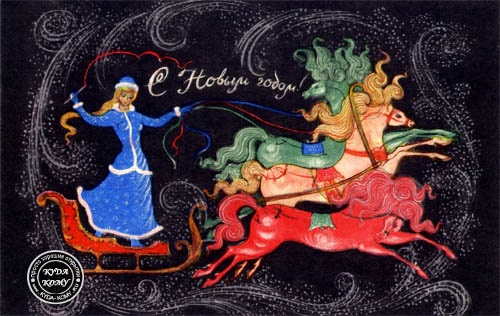

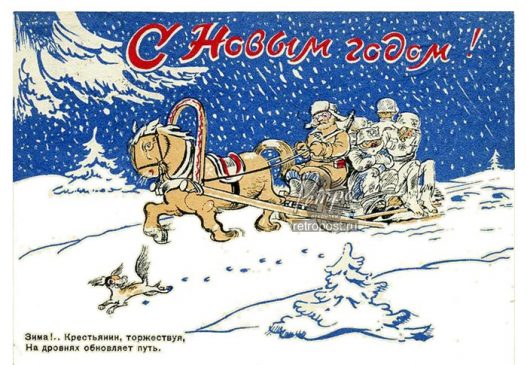

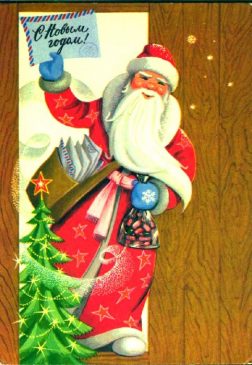

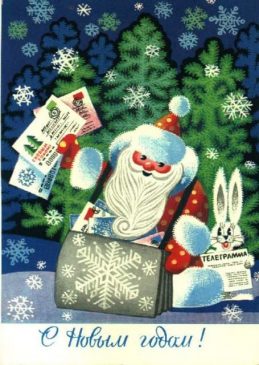

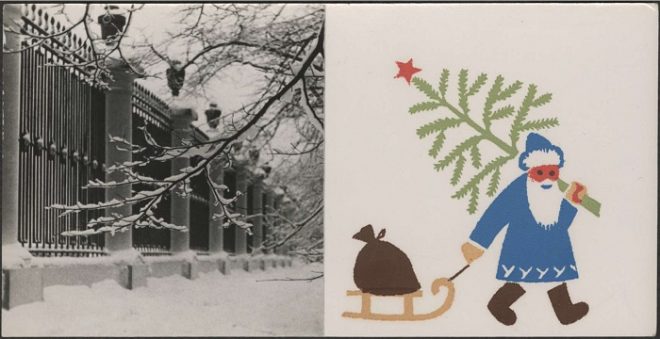

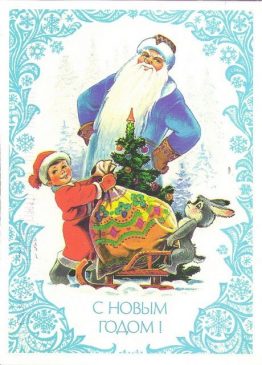

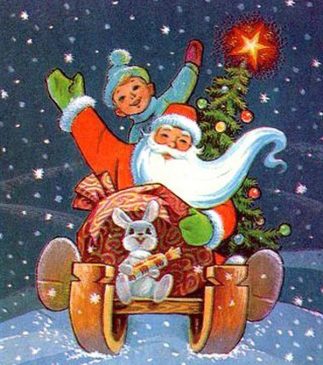

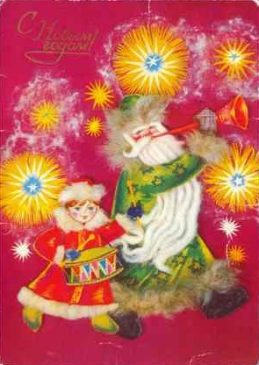

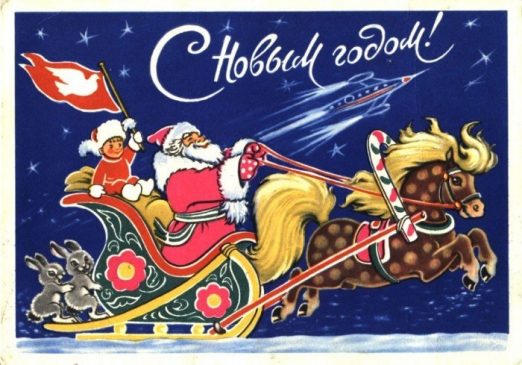

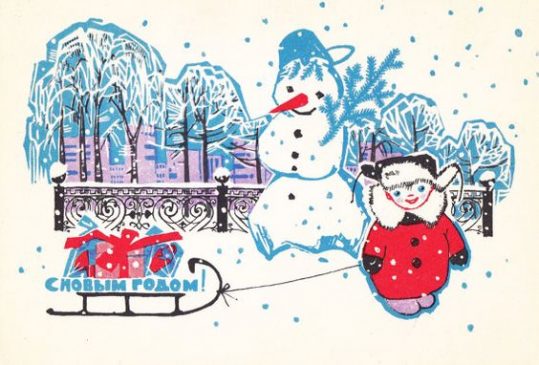

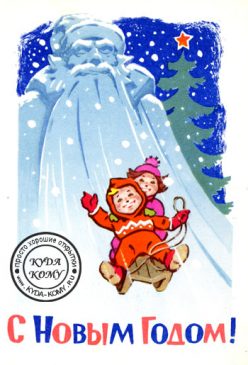

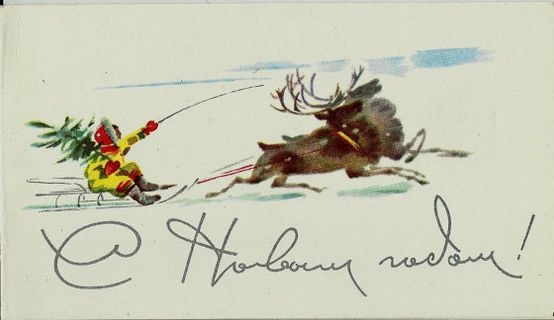

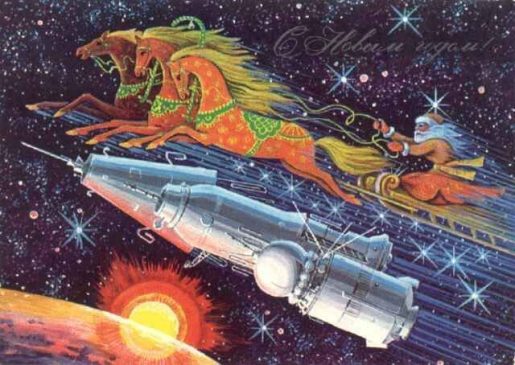

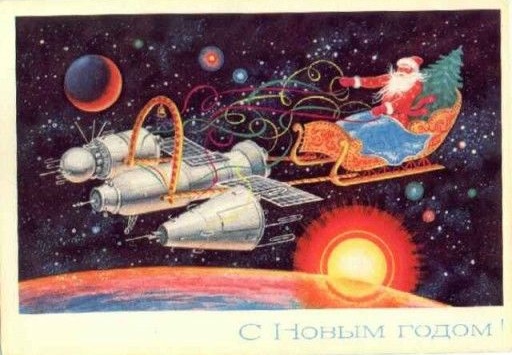

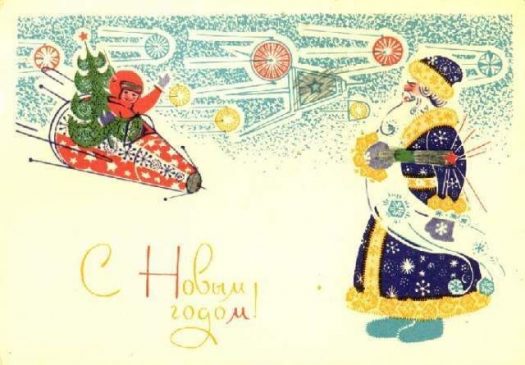

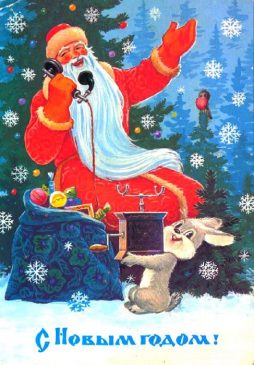

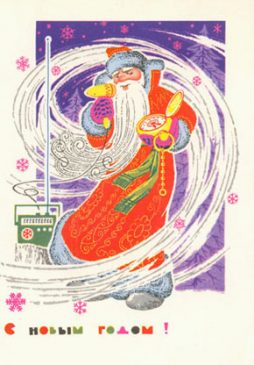

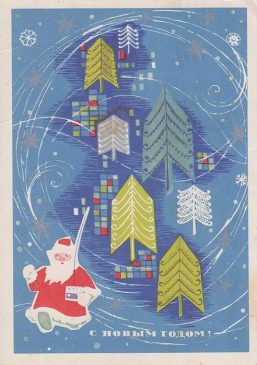

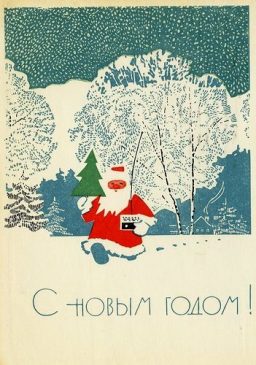

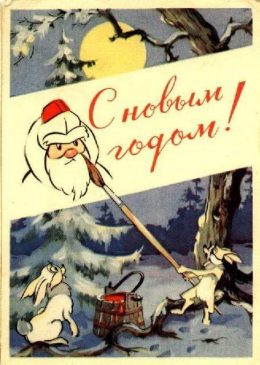

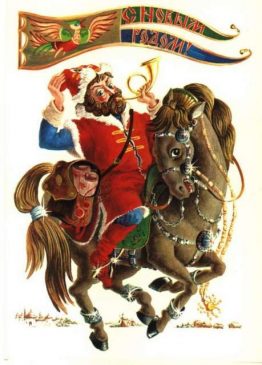

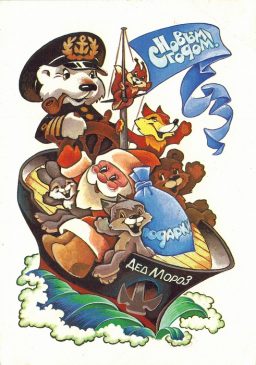

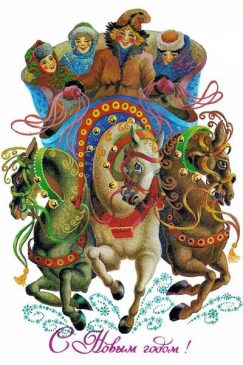

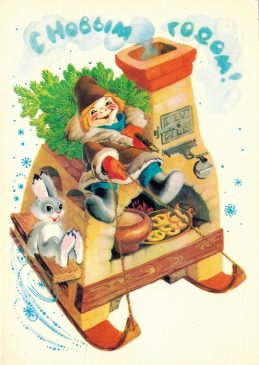

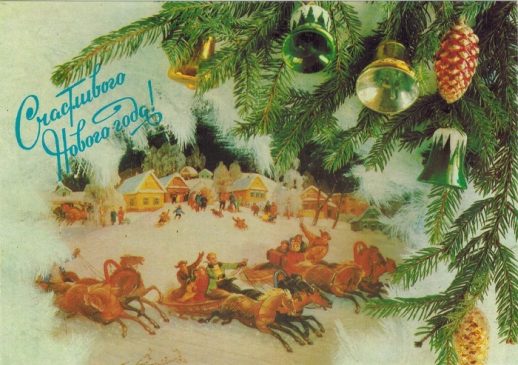

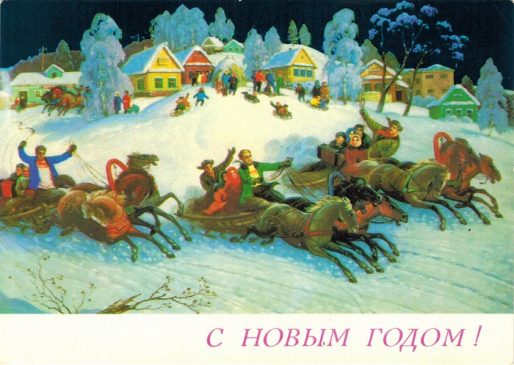

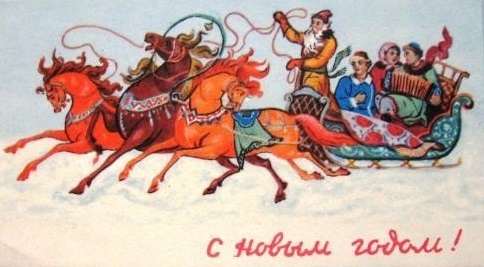

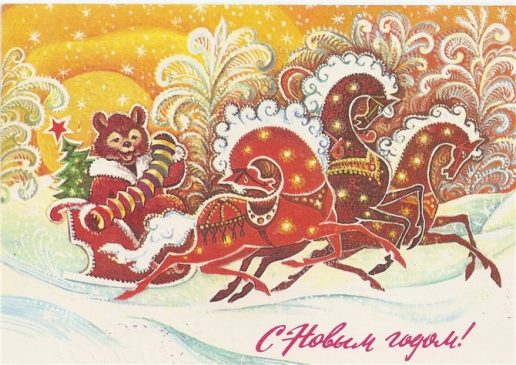

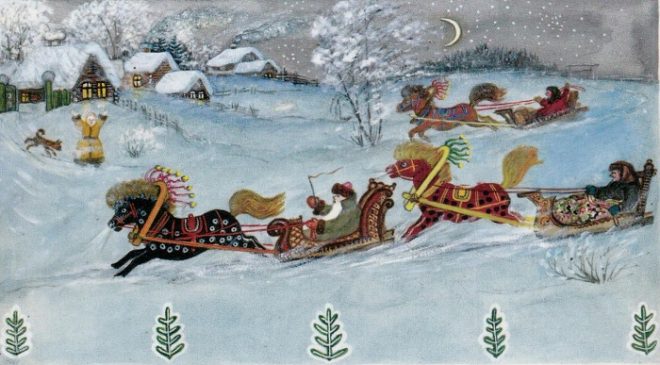

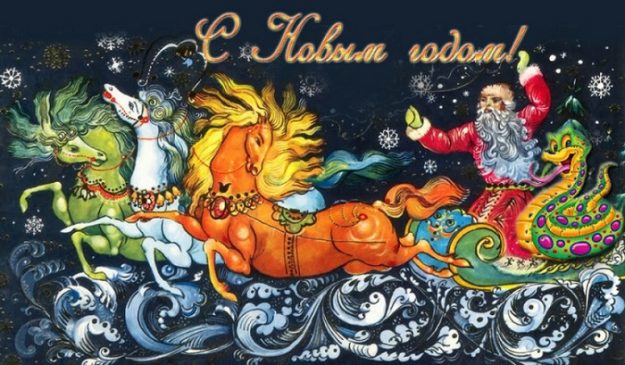

Советский Дед Мороз добр к детям, но чужд религии. Он носит длинную белую бороду, одет в красную или голубую шубу, а при ходьбе опирается на посох. Живет он далеко на Севере, но каждую зиму на Новый год запрягает в сани тройку лошадей или оленей, и с огромным мешков подарков отправляется в путешествие. Естественно, лучшие подарки достаются самым примерным детям.

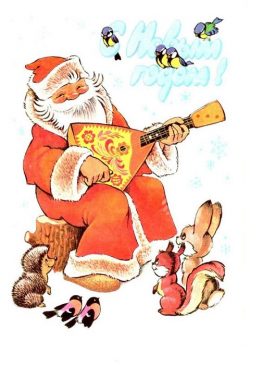

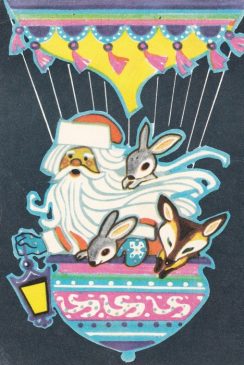

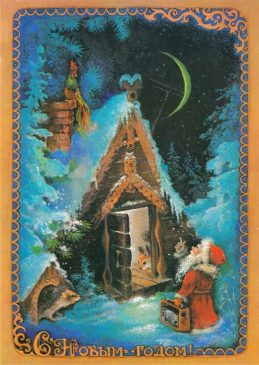

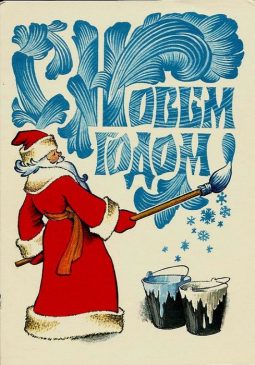

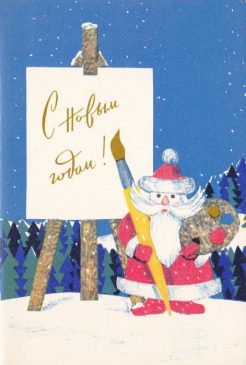

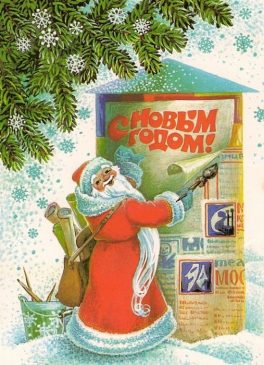

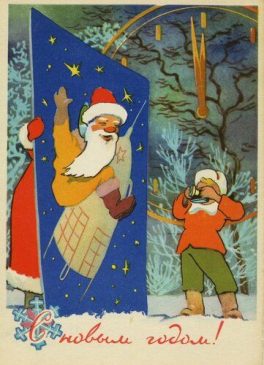

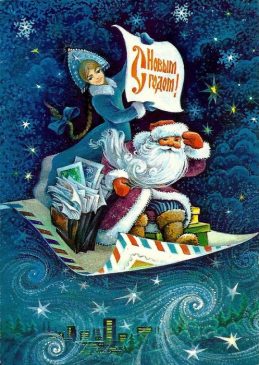

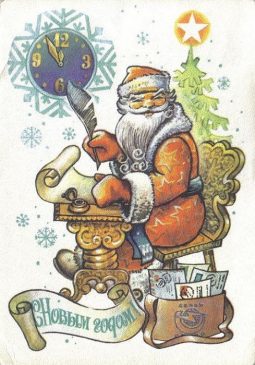

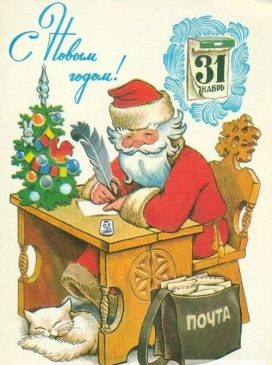

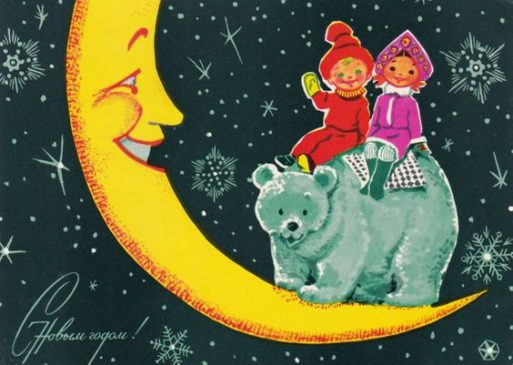

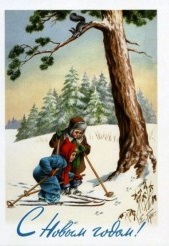

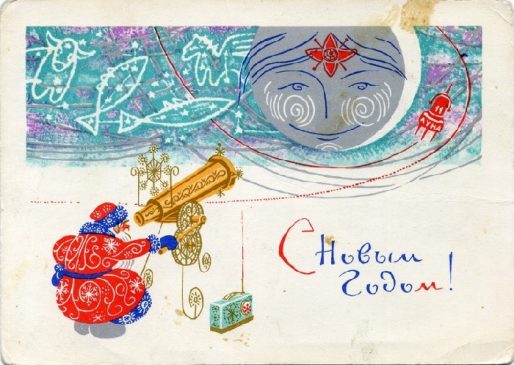

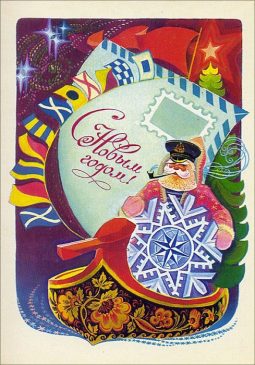

В фантазии советских художников Мороз Иванович летает по небу на парусной лодке и ковре-самолете, иногда бегает на лыжах или ходит пешком. Часто его изображали в санях в традиционной русской манере росписи хохлома или палех.

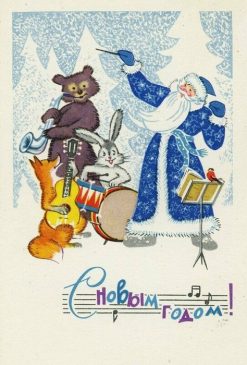

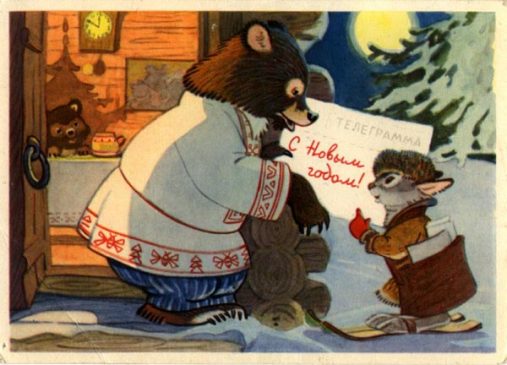

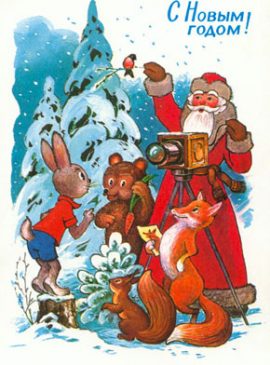

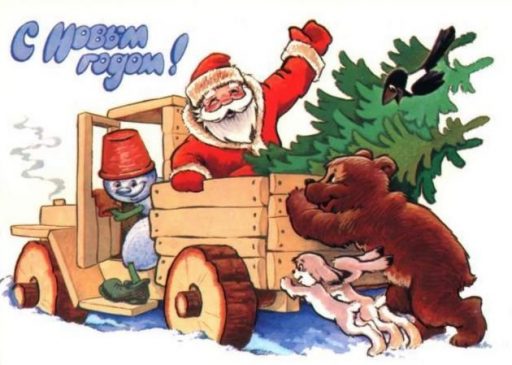

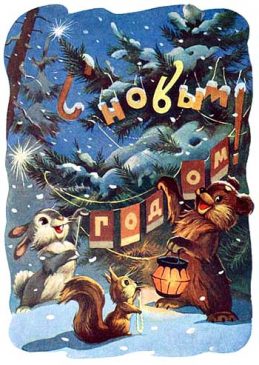

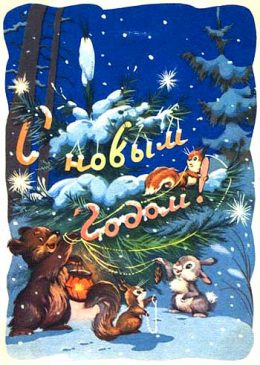

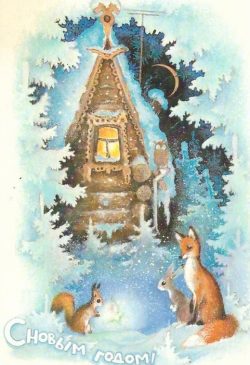

Зачастую Деда Мороза сопровождают разные лесные звери, которые помогают ему устраивать праздник для малышни. О них мы подробнее расскажем ниже.

Добрый символ зимы и покровитель Нового года Дедушка Мороз необычайно понравился советским детям. Кроме того, он был единственным сказочным персонажем, который получил официальную «прописку» и одобрение властей в атеистическом государстве.

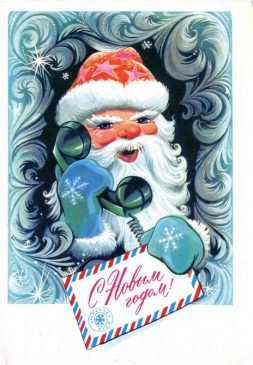

Естественно, румяному и веселому Деду Морозу было посвящено большинство новогодних поздравительных открыток.

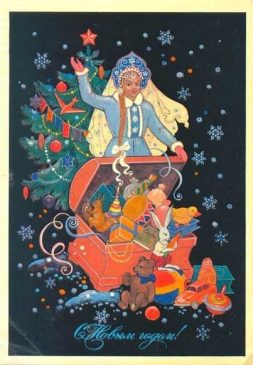

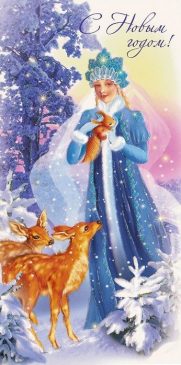

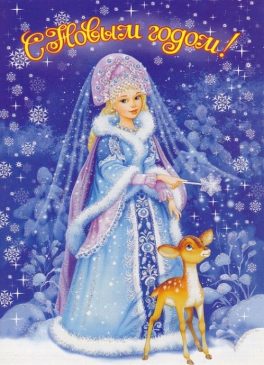

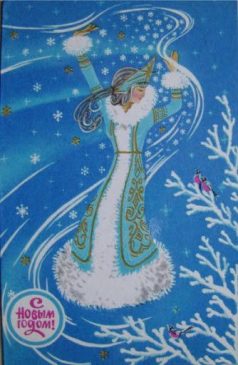

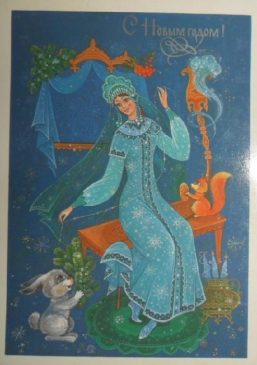

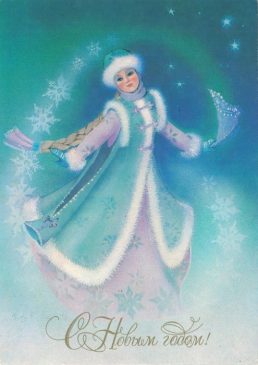

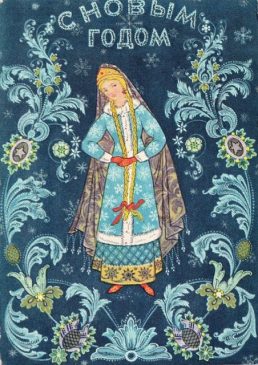

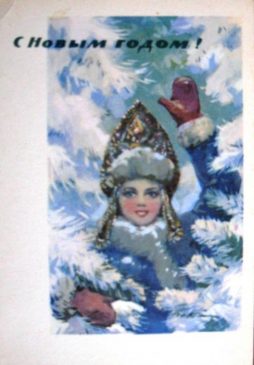

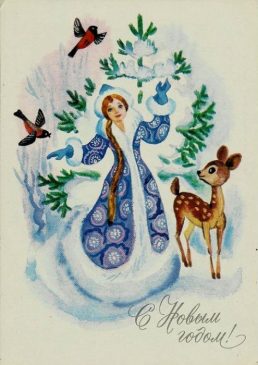

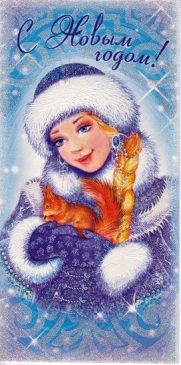

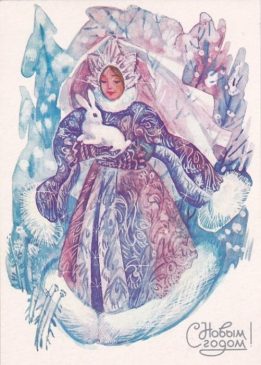

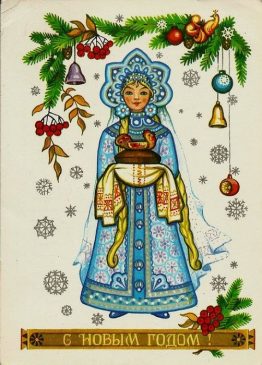

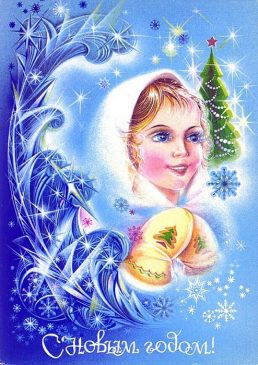

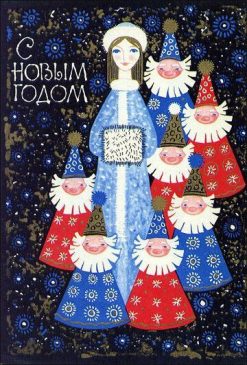

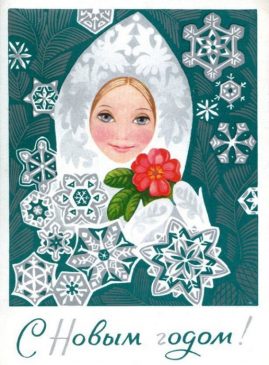

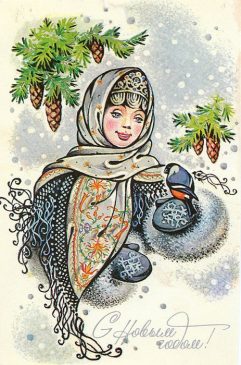

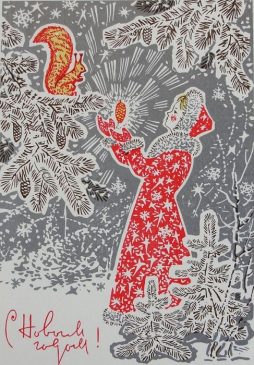

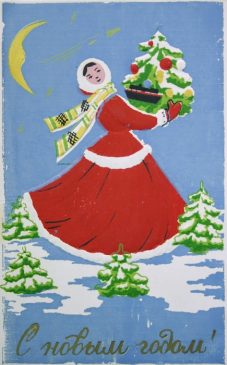

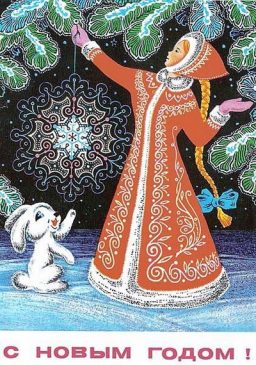

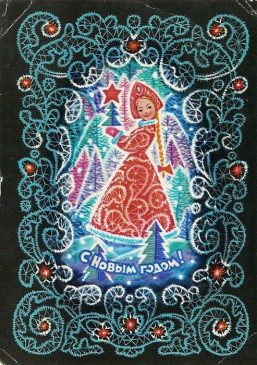

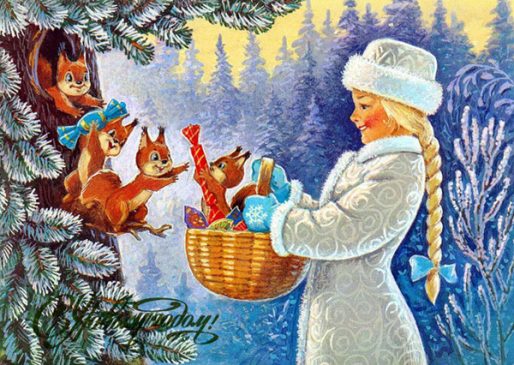

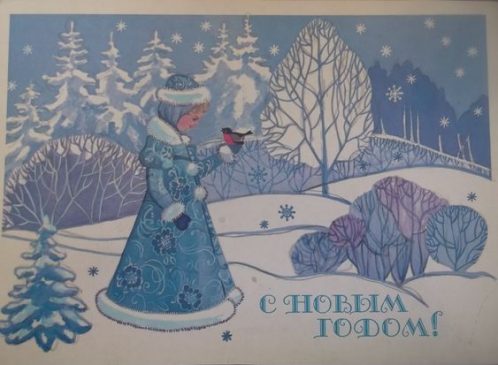

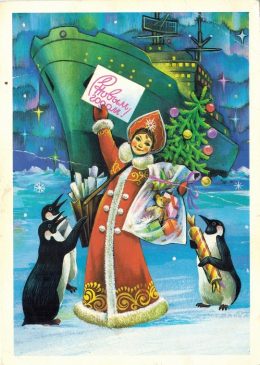

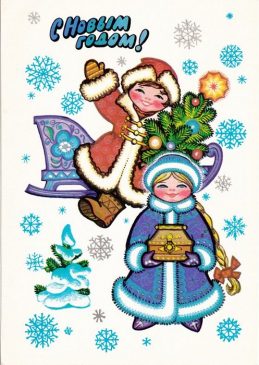

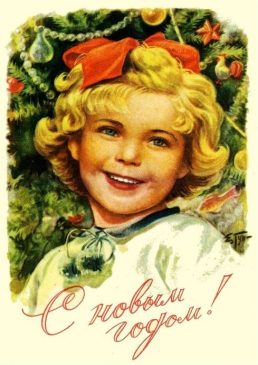

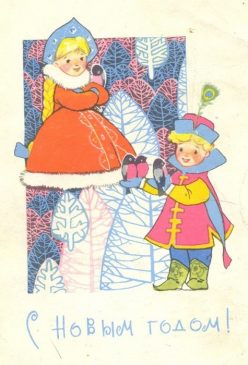

В январе 1937 года у Деда Мороза появилась постоянная спутница и верная помощница — внучка Снегурочка. Она выступает посредником между детьми и Дедом Морозом на праздниках и утренниках.

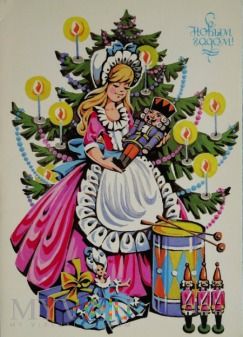

Изначально Снегурочка задумывалась как маленькая девочка, однако постепенно «взрослела», превратившись в красивую белокурую девушку в голубой шубе.

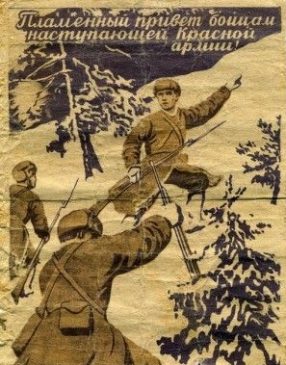

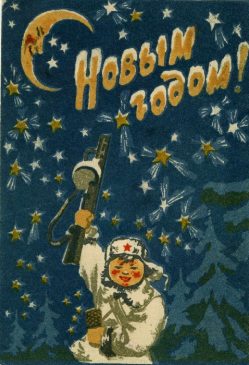

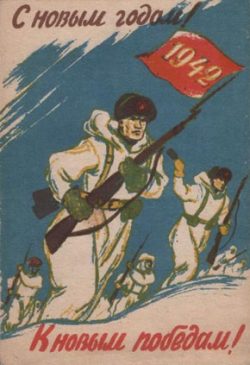

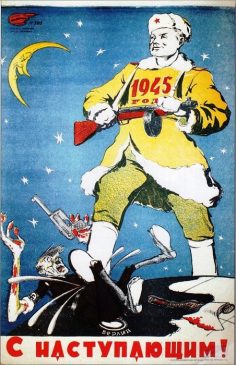

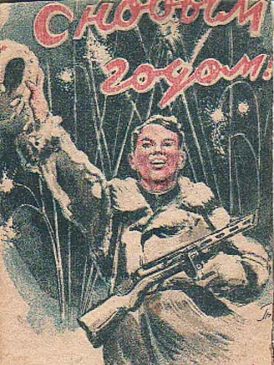

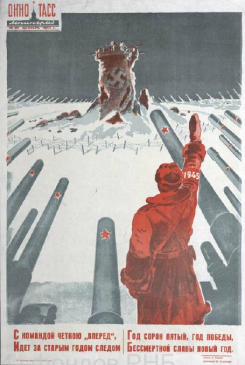

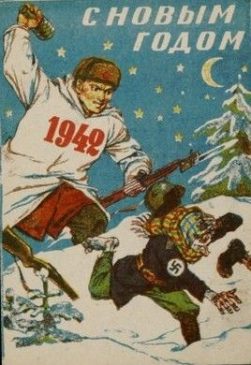

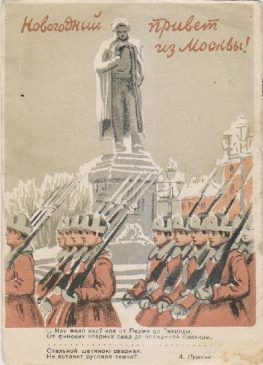

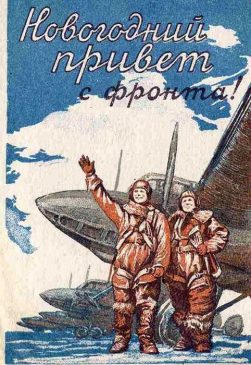

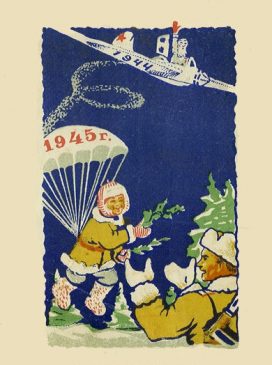

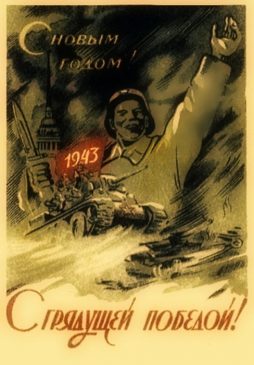

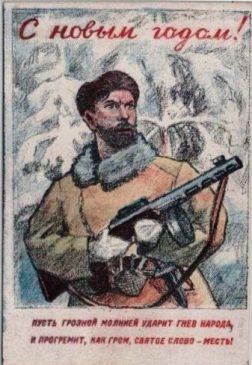

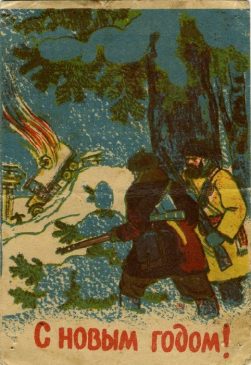

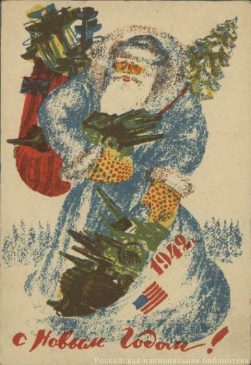

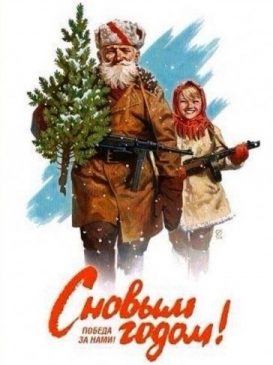

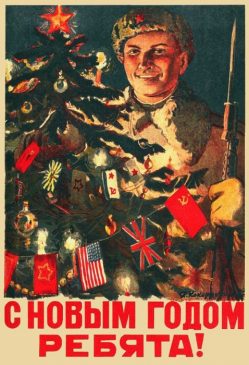

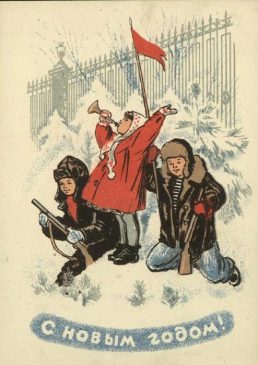

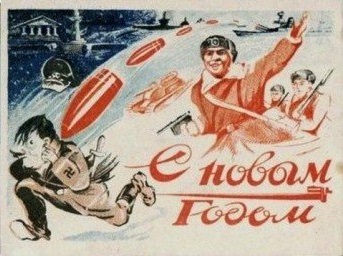

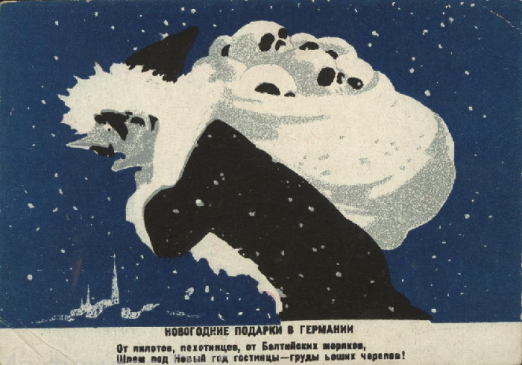

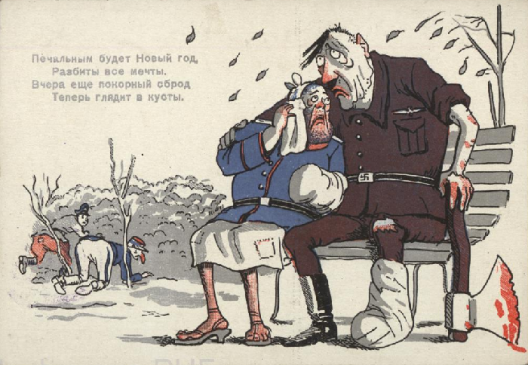

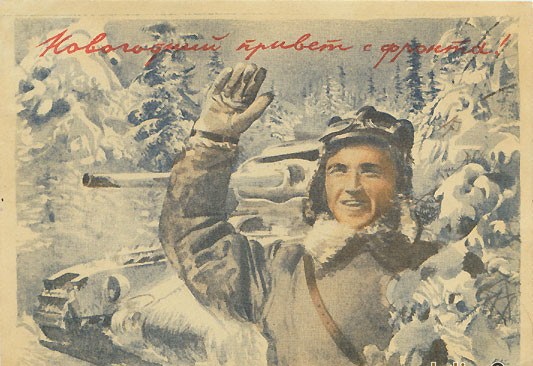

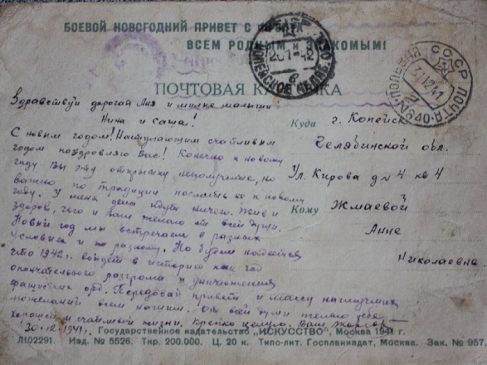

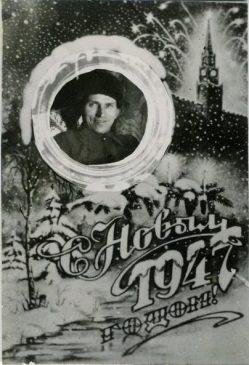

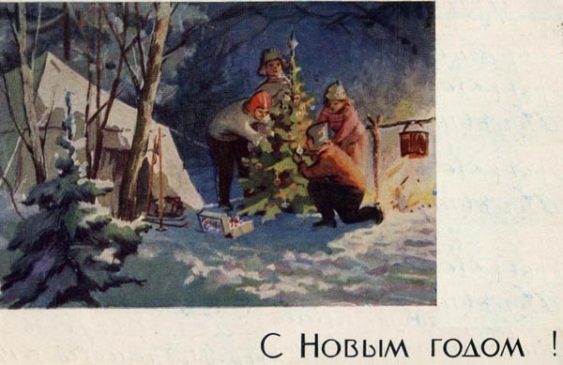

Новый год во время войны

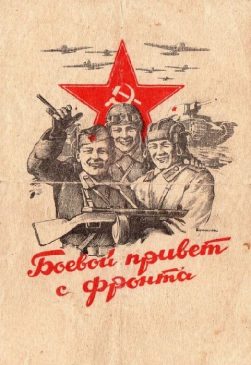

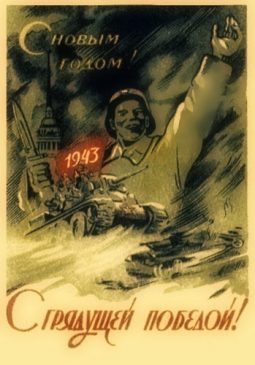

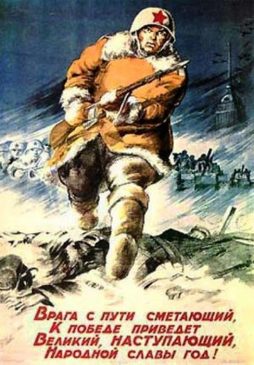

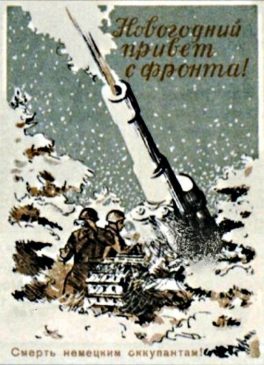

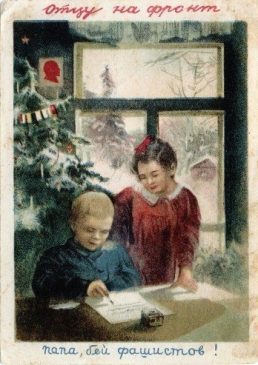

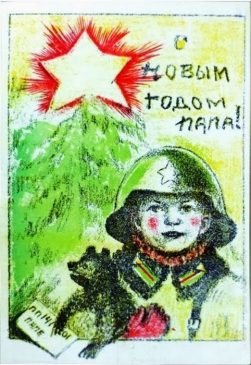

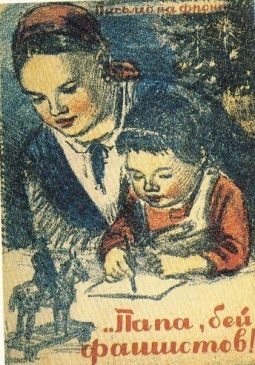

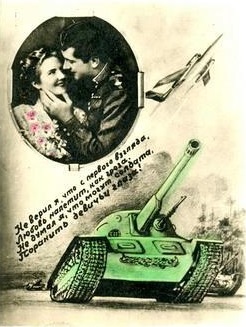

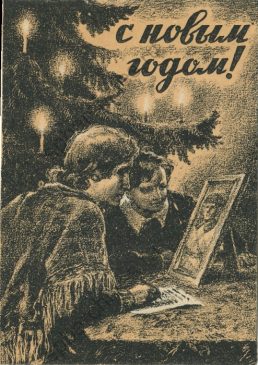

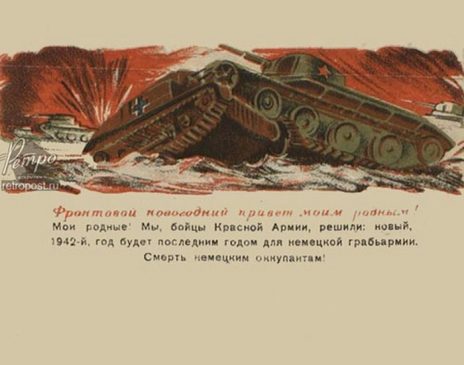

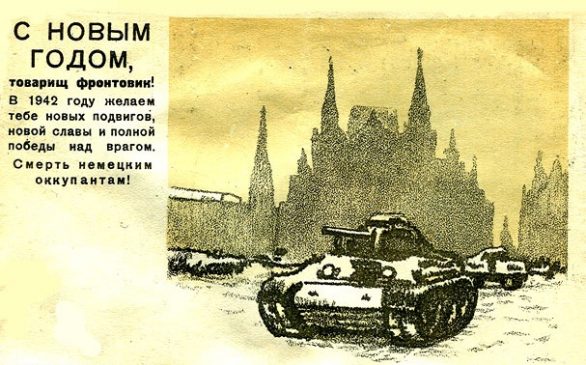

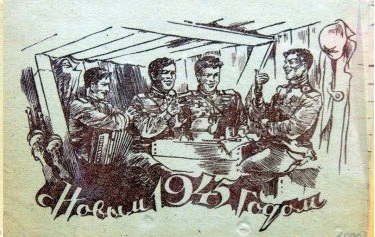

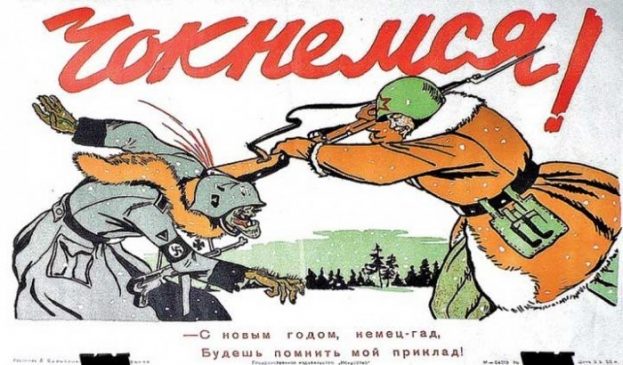

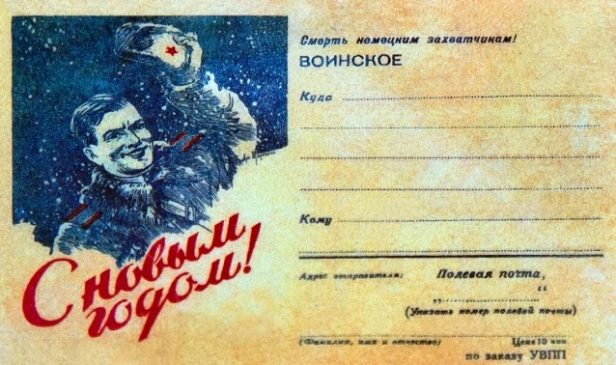

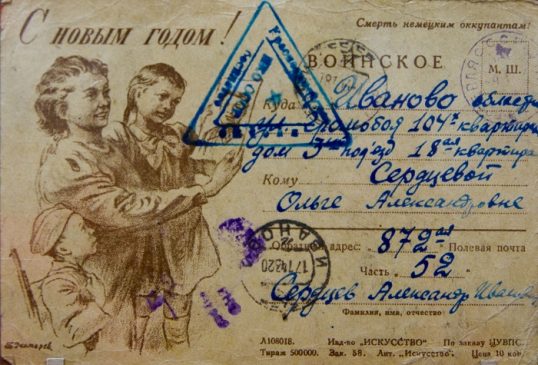

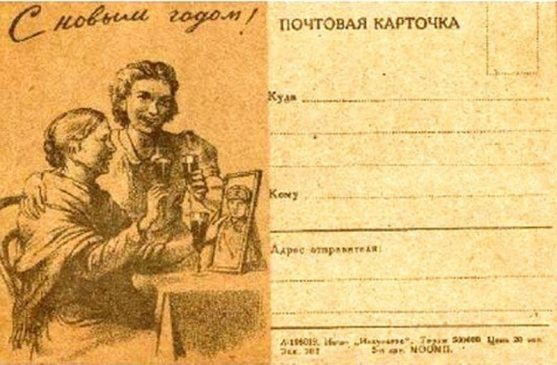

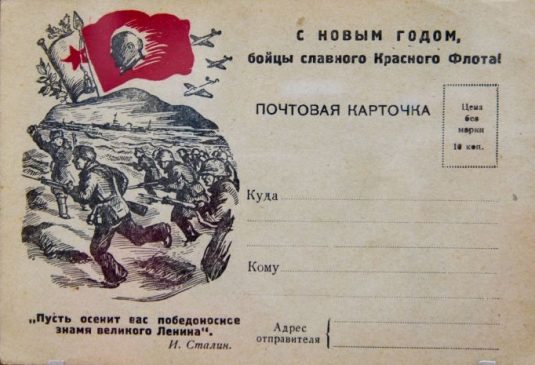

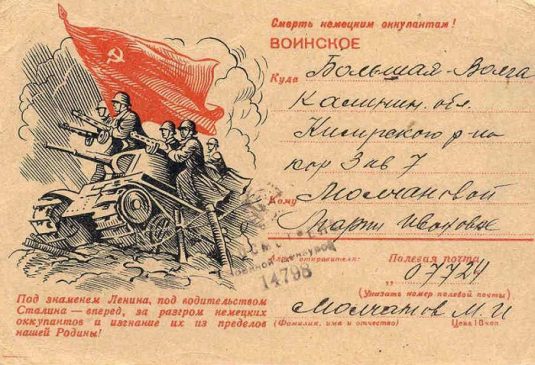

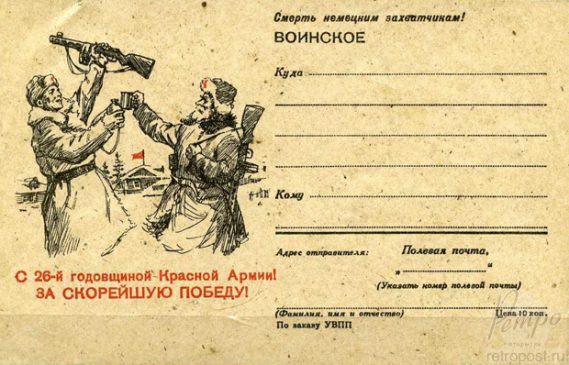

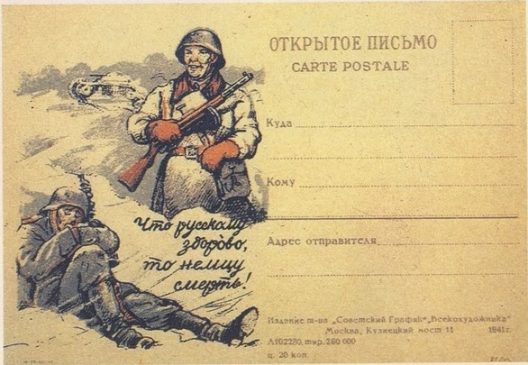

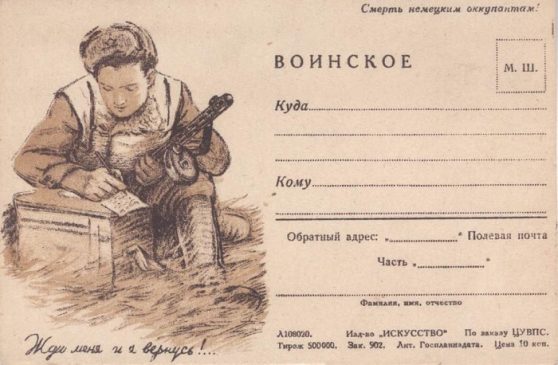

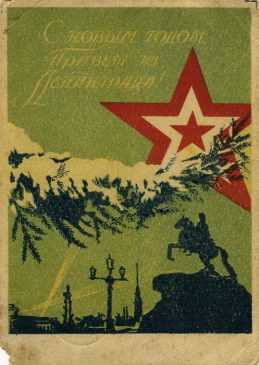

Во время Второй мировой войны, несмотря на дефицит бумаги, в СССР продолжали выпускать почтовые карточки или открытые письма. Пропаганда считала, что весточка от родных позитивно сказывается на боевом духе армии и тружеников тыла.

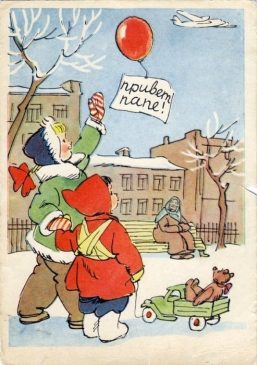

Главной темой новогодних открыток времен Великой отечественной, естественно, стала борьба с нацистскими захватчиками и неминуемая победа Красной армии. Художники обращаются к изображению семьи воина, ушедшего сражаться с врагом. Сцена написания письма на фронт, как выражение любви жены и детей к отцу-солдату, была чрезвычайно популярной.

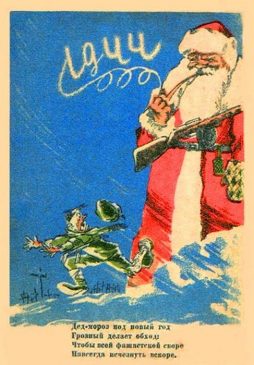

Развитие получила и линия карикатуры. Захватчики и лично Гитлер высмеиваются, предстают жалкими и нестрашными.

Частым героем открыток в 1941-1945 гг. становится Дед Мороз, несущий воинам подарки — разящее врага оружие.

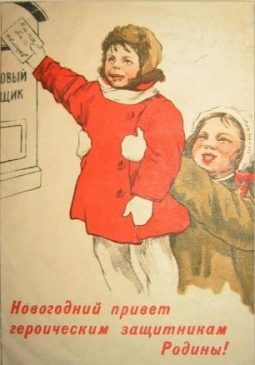

Дети, как правило, изображались в реалистичном ключе — они играют «в войну», пишут или отправляют письмо на фронт.

Большинство открыток подписаны «Смерть немецким оккупантам», имеют гриф «Воинское» или «Письмо с фронта». Почтовые отправления с марками попадаются крайне редко.

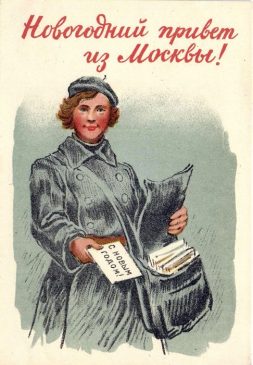

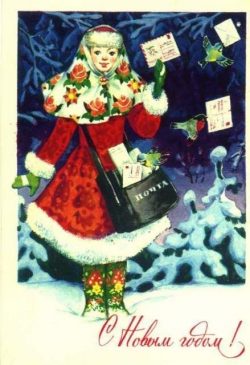

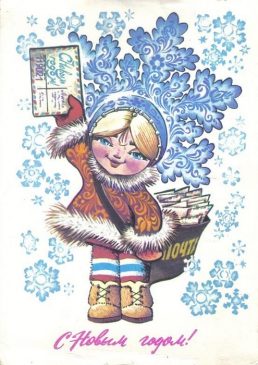

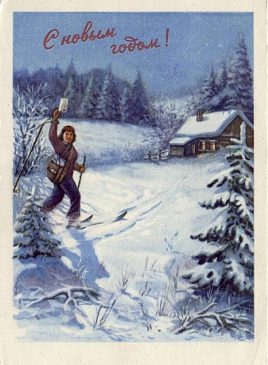

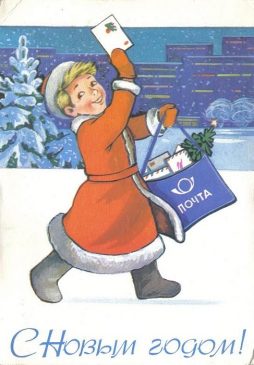

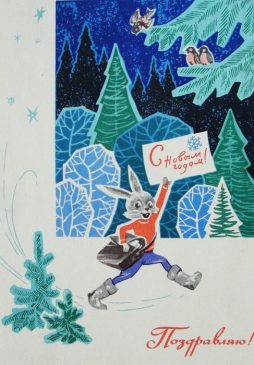

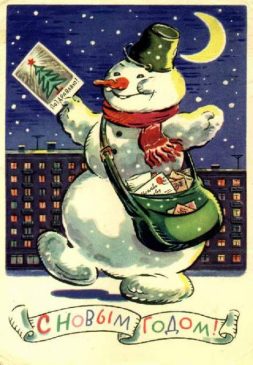

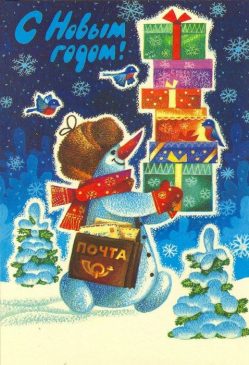

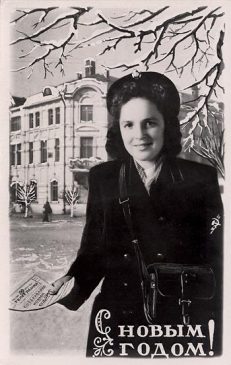

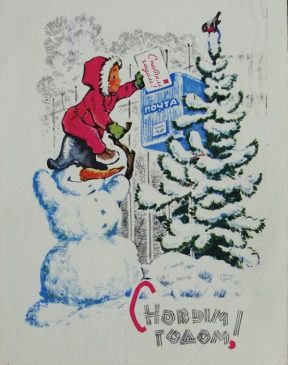

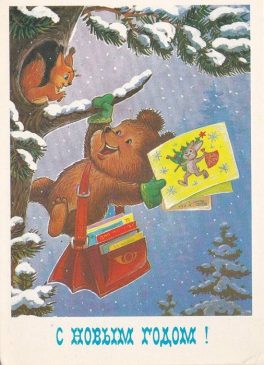

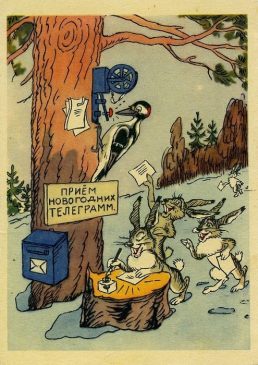

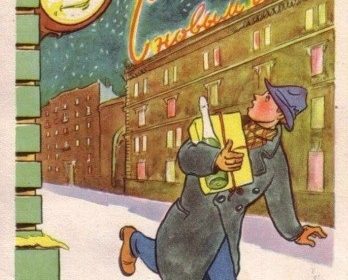

Почтальон — герой открытки

В СССР действовала военно-полевая почта, ежемесячно доставлявшая Красной Армии до 70 млн писем. Пересылка почты во время войны была бесплатной.

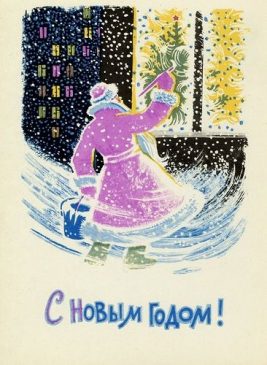

В военные годы почтальон был одной из самых важных профессий. Его, как дорогого гостя, ждали в каждом доме в надежде на добрую весточку с фронта от сына, брата, отца или мужа.

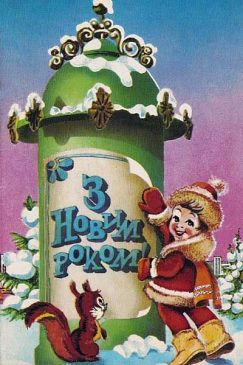

Как правило, почтальонами работали молодые девушки, художники часто представляли их на открытках в образе Снегурочки. В разные годы этой профессии было посвящено немало новогодних открыток.

Новый год после войны

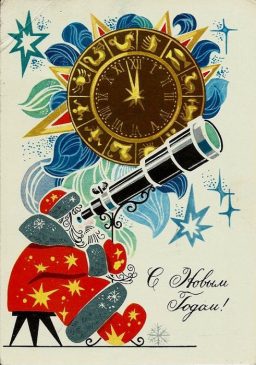

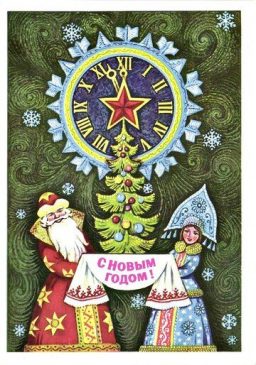

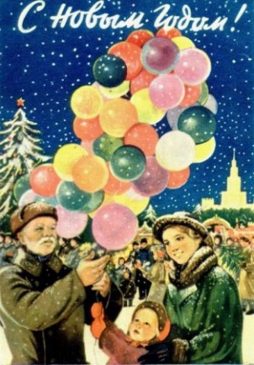

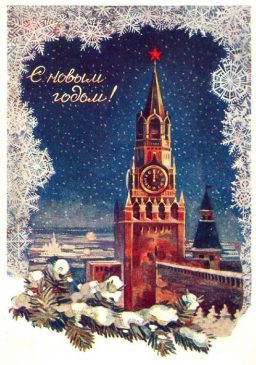

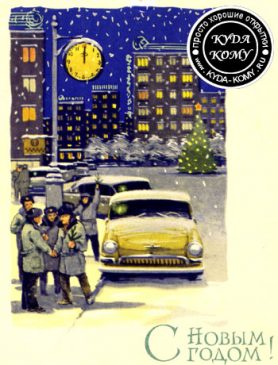

Празднование первых мгновений наступающего года под бой кремлевских курантов с бокалом шампанского еще до войны превратилось в главный советский праздник, наряду с Первомаем и 7 ноября.

Новый год был единственным днем, когда в Стране Советов ослаблялись «гайки» и допускалась возможность «чуда», хотя бы для ребятишек.

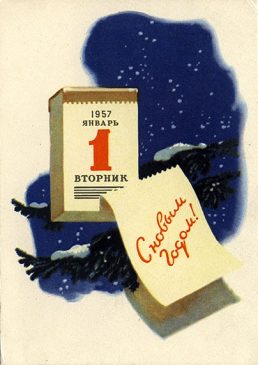

23 декабря 1947 года Президиум Верховного Совета СССР объявил 1 января «праздником и нерабочим днём». Таким образом, Новый год получил официальный статус.

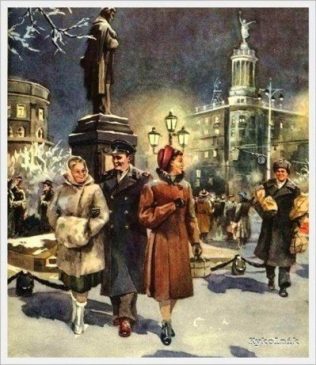

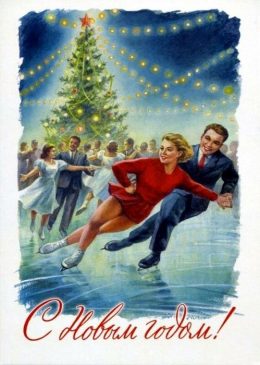

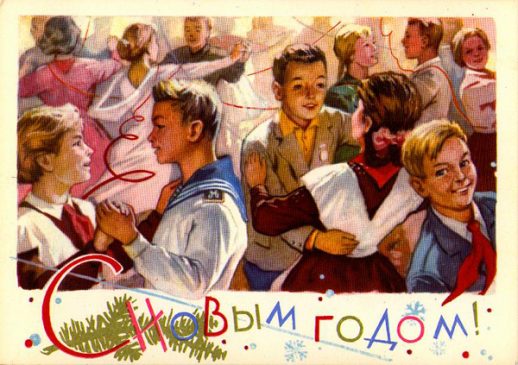

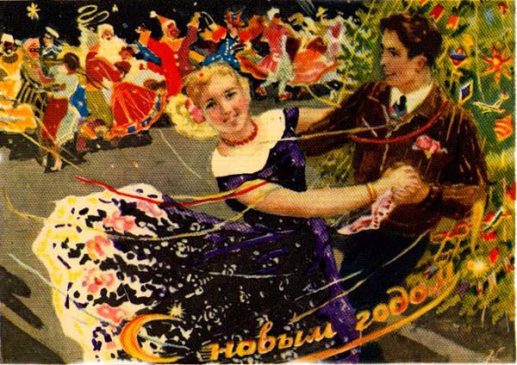

В пятидесятые годы Новый год стали отмечать с особым размахом, устраивая «новогодние огоньки» во Дворцах культуры. Проводили их весело и шумно, с застольями и танцами. Взрослые, как дети, взрывали хлопушки и палили бенгальские свечи. В это время сбывались самые заветные желания, признавались друг другу в любви. Так складывались пары и создавались семьи.

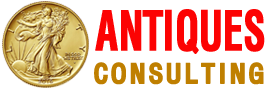

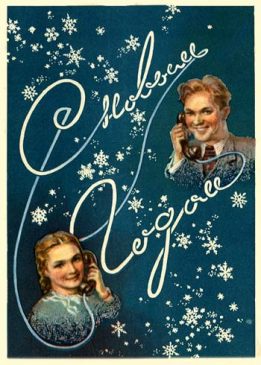

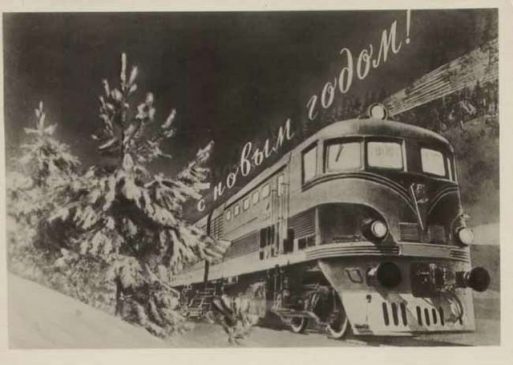

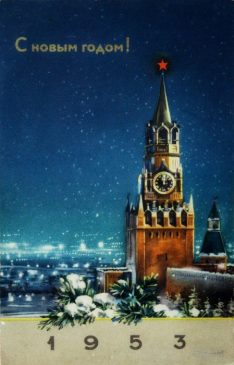

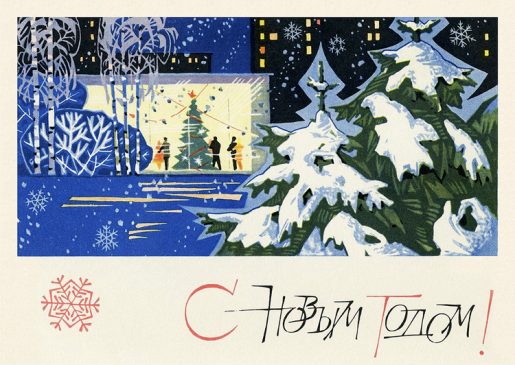

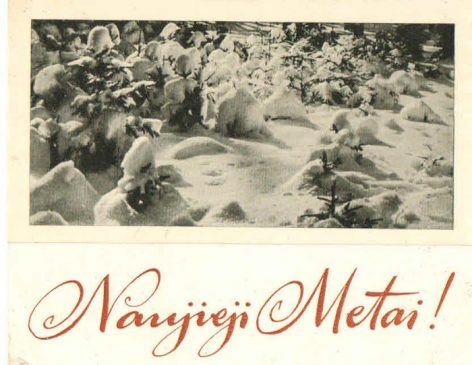

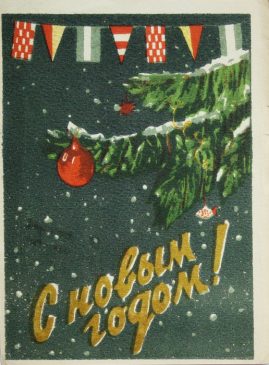

Послевоенные открытки

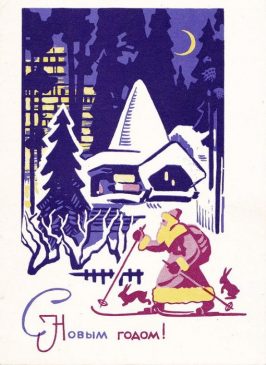

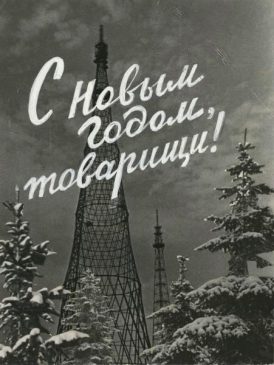

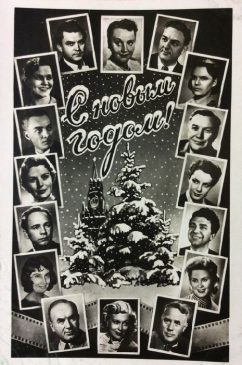

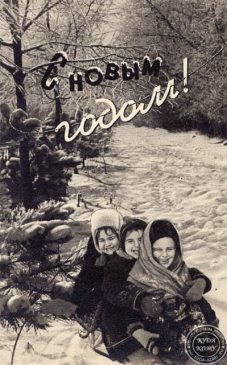

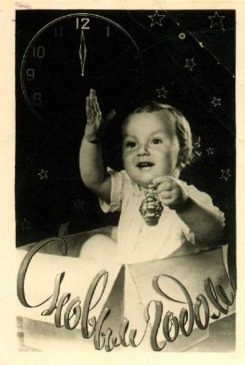

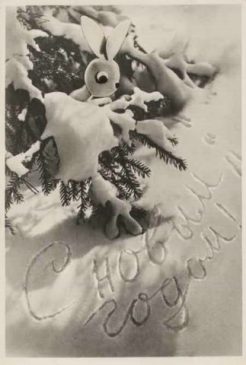

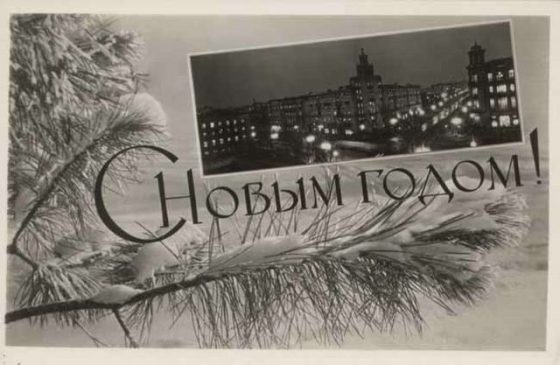

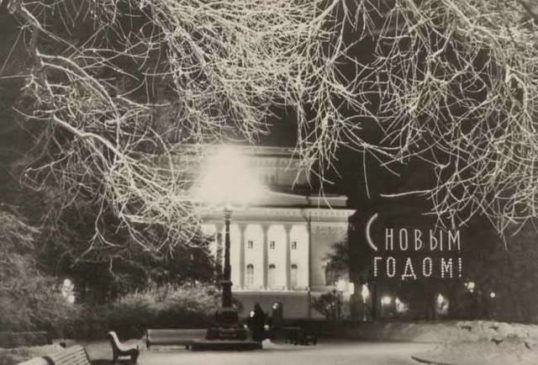

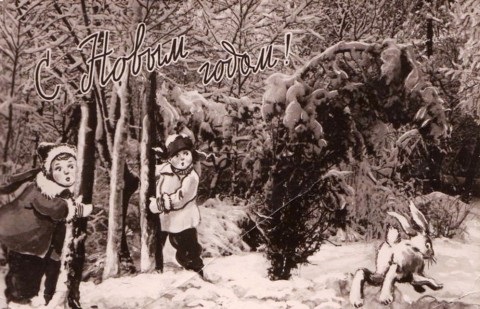

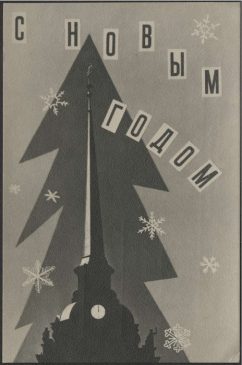

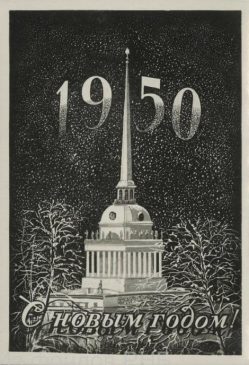

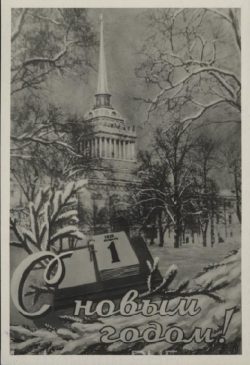

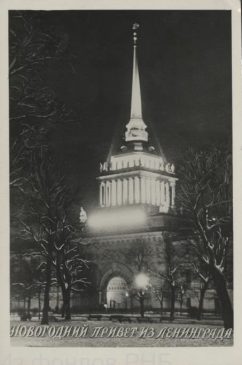

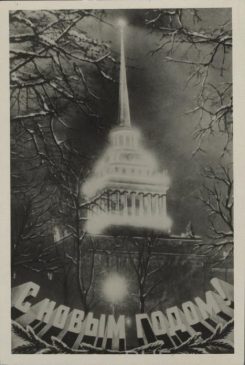

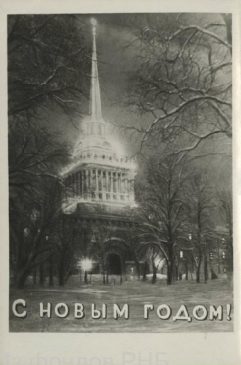

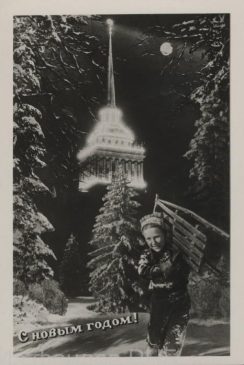

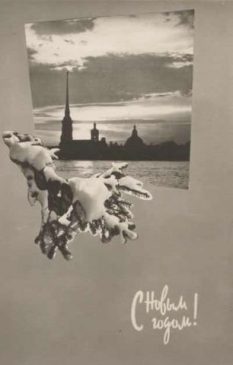

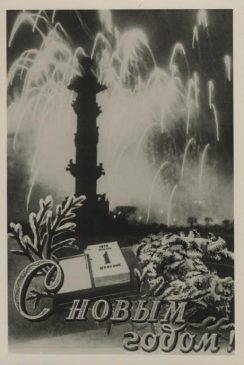

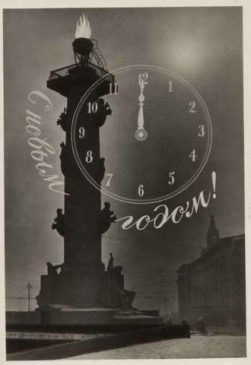

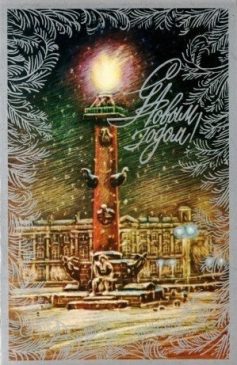

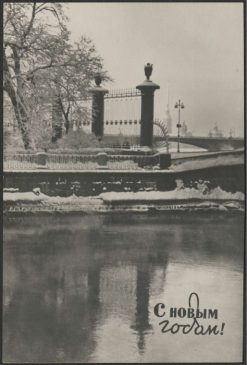

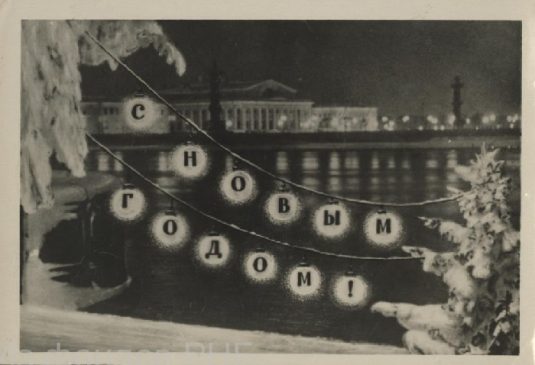

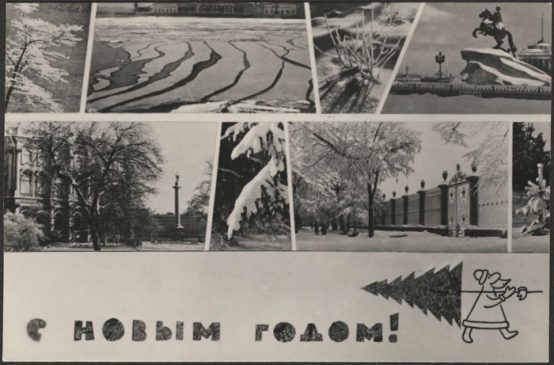

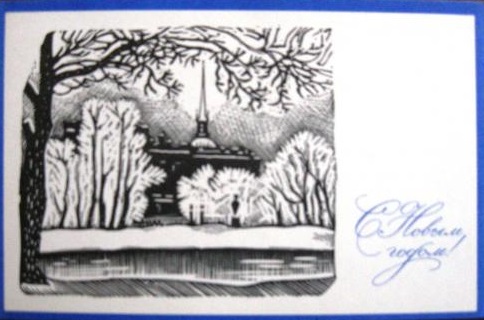

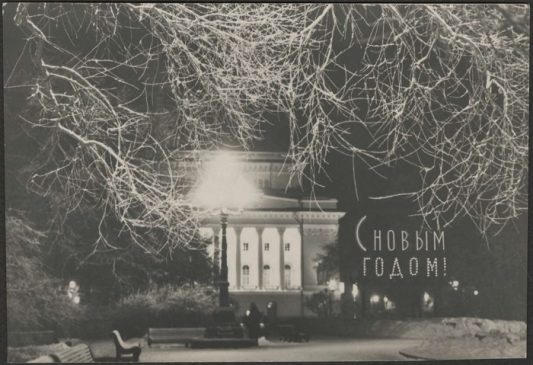

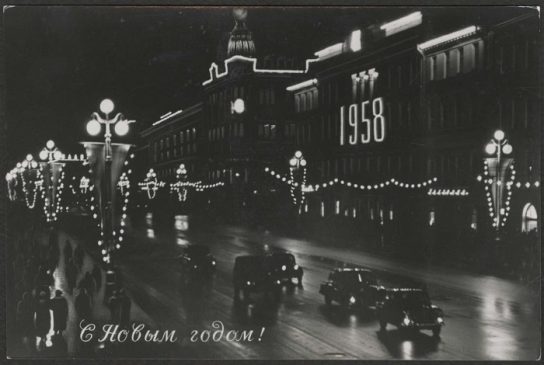

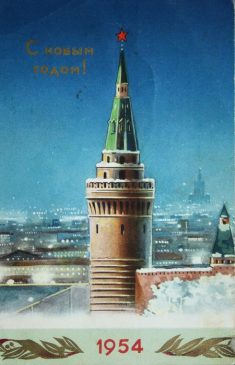

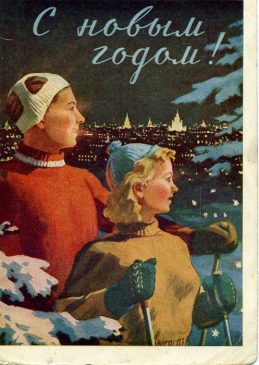

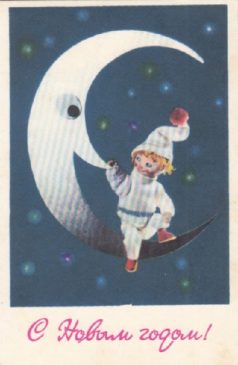

Дизайн большинства послевоенных новогодних открыток очень прост, нередко использовались всего два-три цвета. В качестве поздравительных открыток на Новый год зачастую использовали чёрно-белые фотографии, иногда раскрашенные.

Последняя и текущая эпоха открыток, начавшаяся примерно в 1939 году, — это эпоха «хрома», однако эти типы карт не стали доминировать до 1950 года.

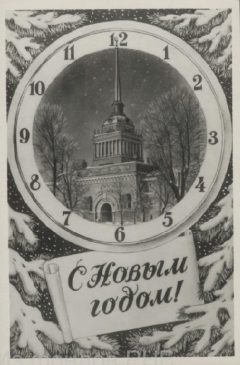

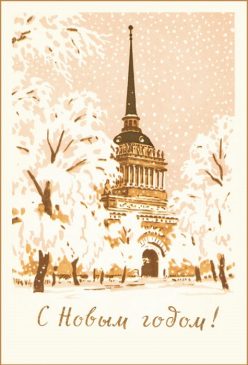

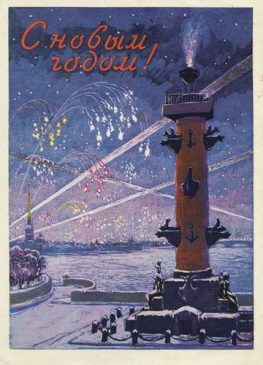

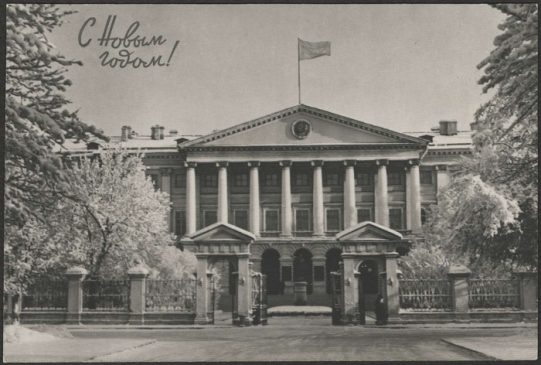

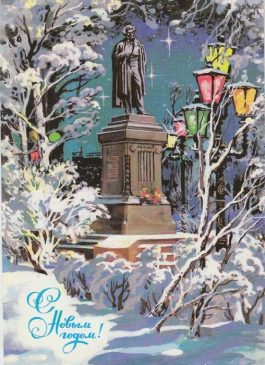

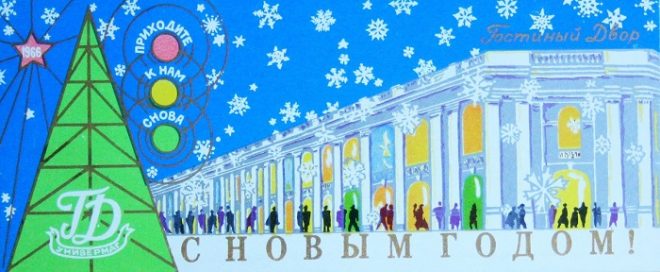

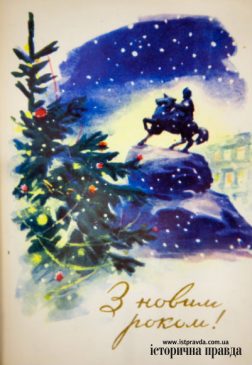

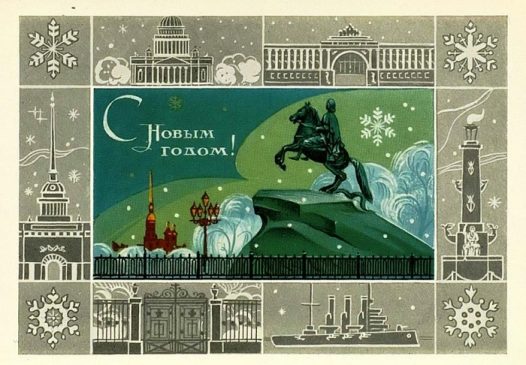

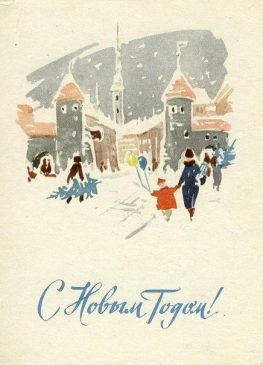

Особое распространение получили наборы фотоминиатюр и поздравительные открытки с видами зимнего Ленинграда. Город на Неве, переживший страшную блокаду, чаще всего они встречаются именно на поздравлениях с Новым годом, а не с 7 ноября или 1 мая.

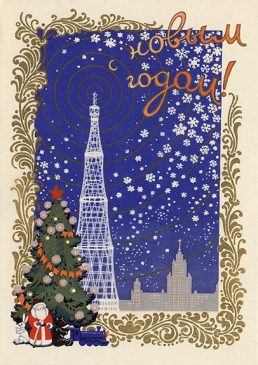

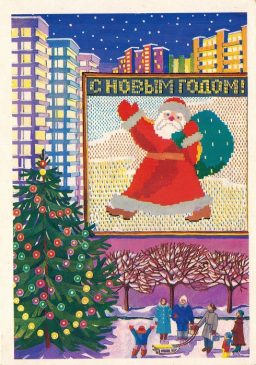

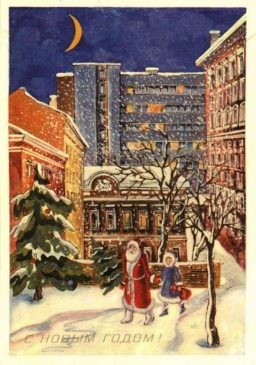

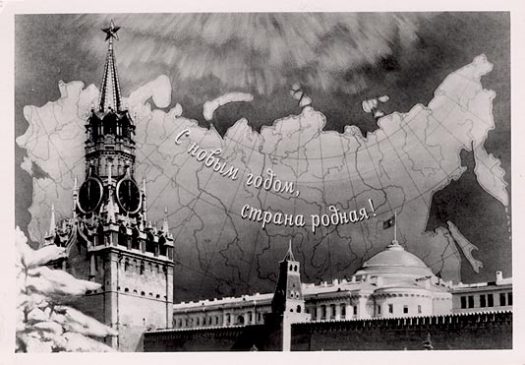

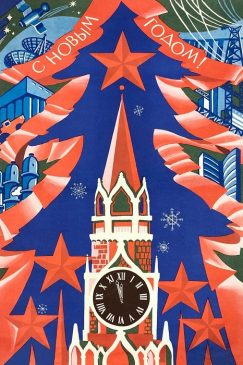

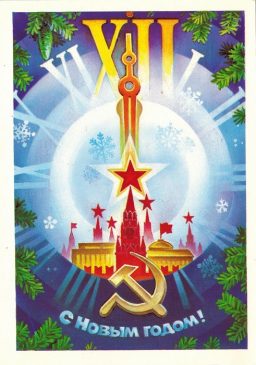

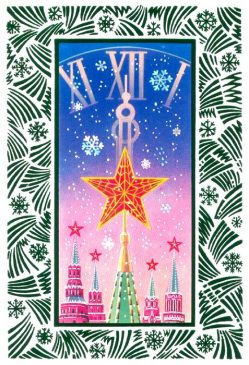

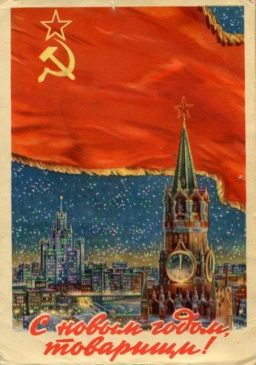

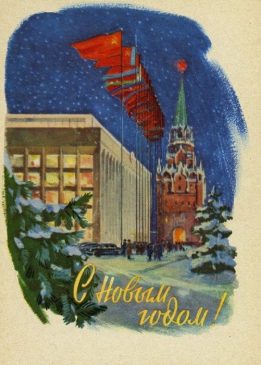

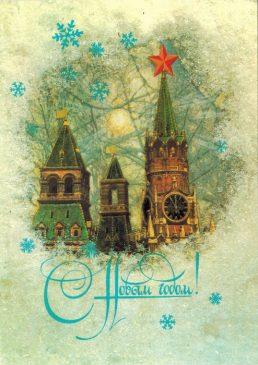

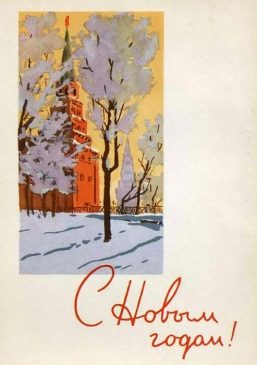

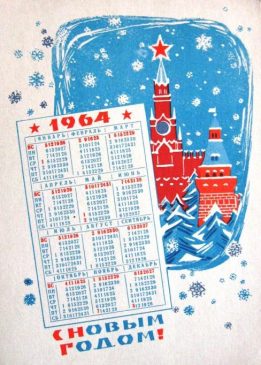

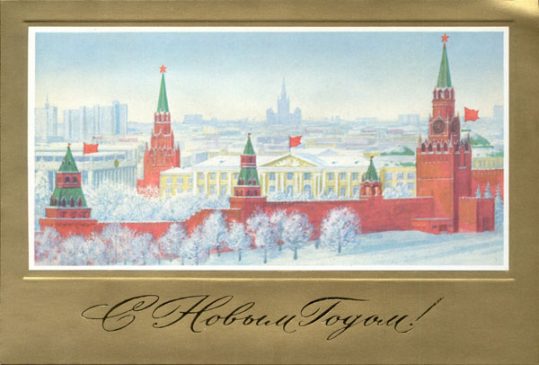

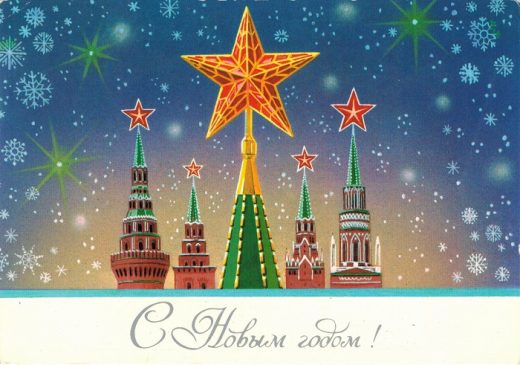

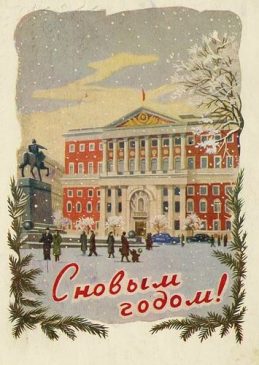

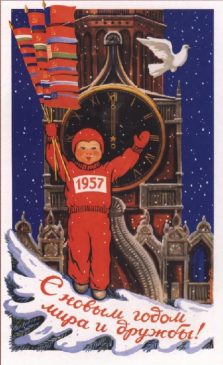

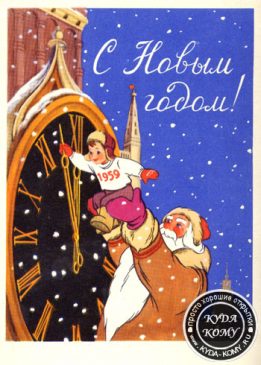

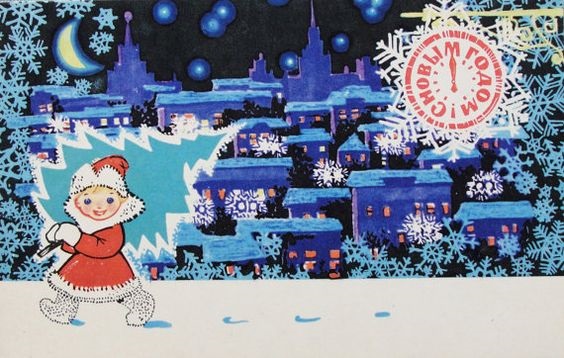

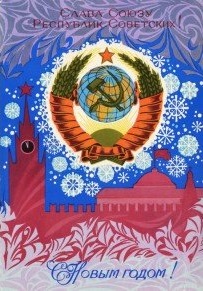

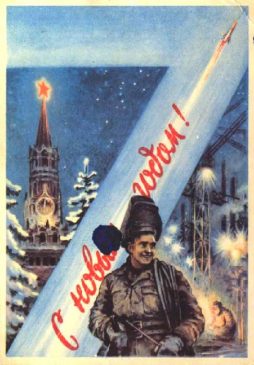

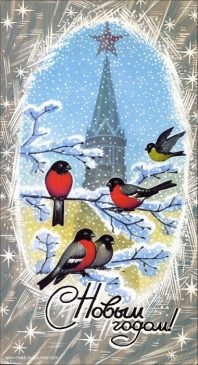

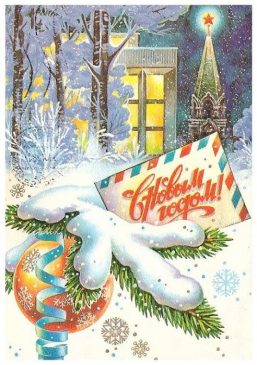

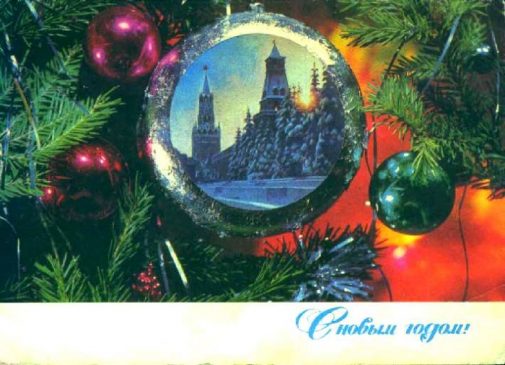

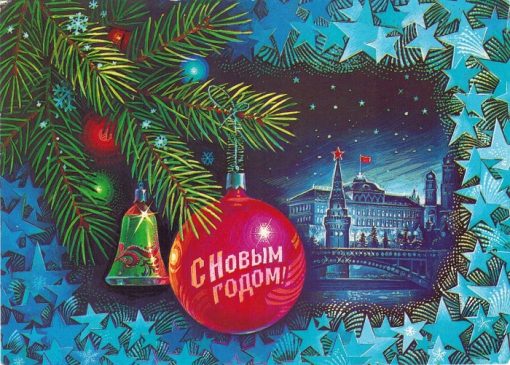

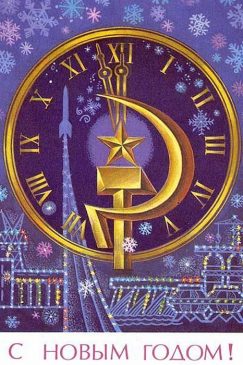

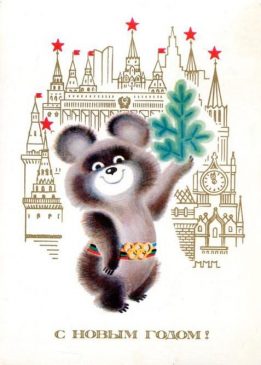

Московский Кремль как символ СССР

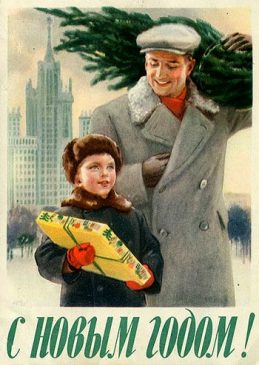

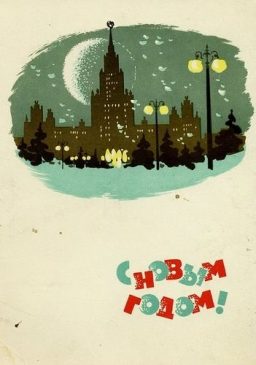

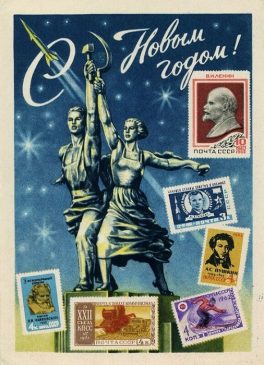

Чаще Ленинграда на советских открытках встречается только Москва. Краснозвездный московский Кремль остается самым узнаваемым символом столицы Советского Союза. В конце 1950-х гг наладили выпуск полноценных, более красочных открыток.

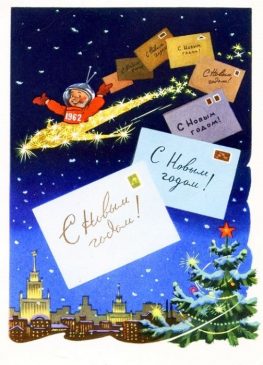

После Кремля, вторым по узнаваемости символом советской столицы является здание Московского государственного университета на Воробьёвых горах (высота 183 метра), построенное в 1949-1953 гг.

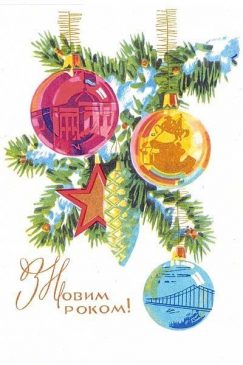

Новогодние открытки также украшали знаковые здания крупнейших городов страны.

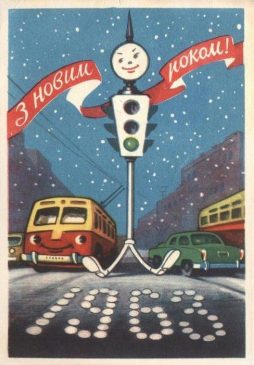

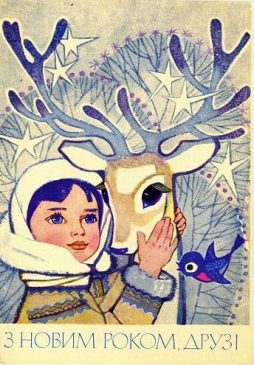

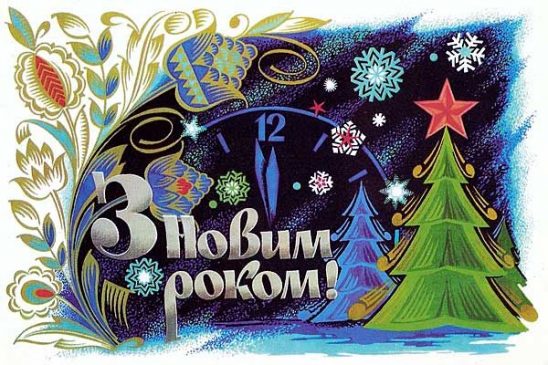

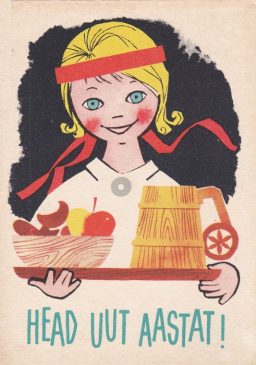

Зимний Киев также неоднократно появлялся на карточках. На украинском языке печатались поздравительные открытки, так же как и на других языках СССР.

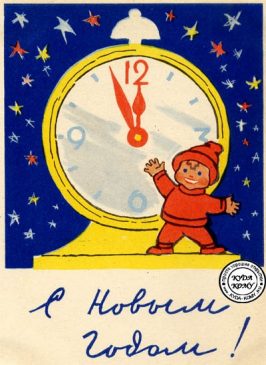

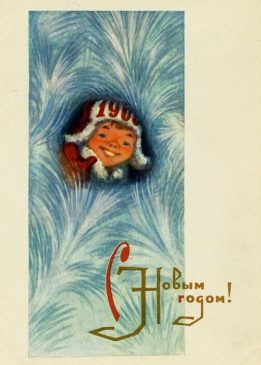

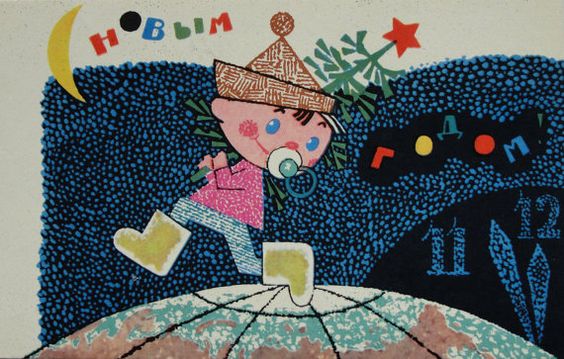

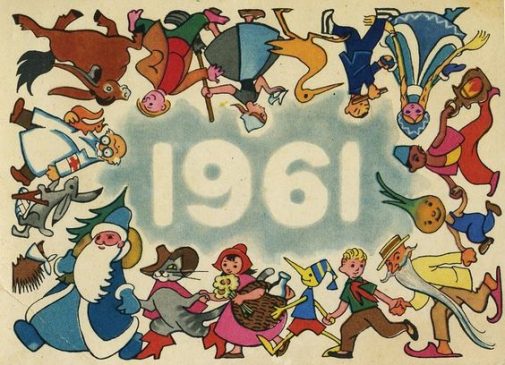

«Внук» Деда Мороза

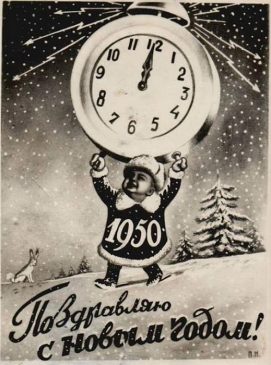

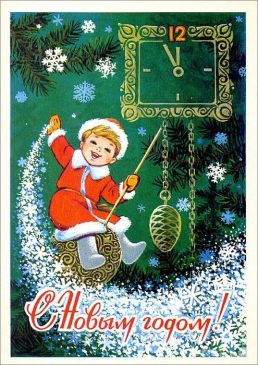

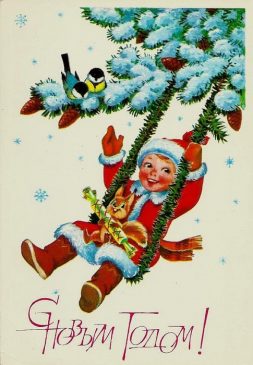

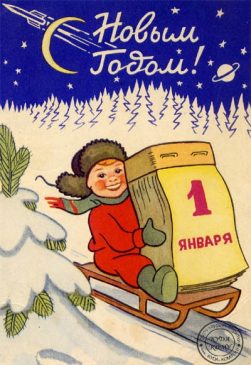

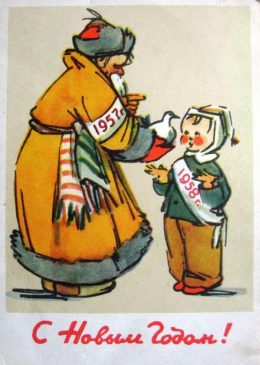

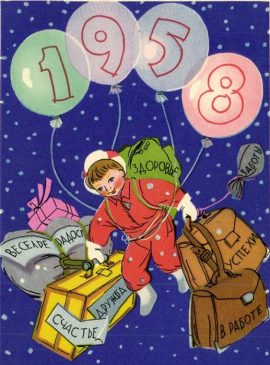

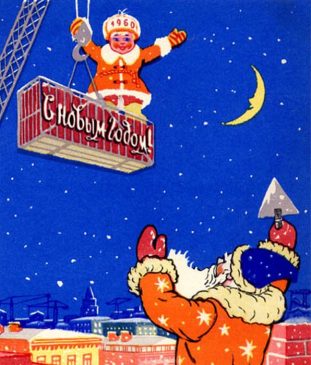

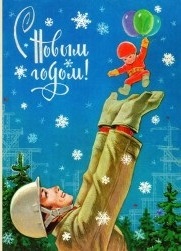

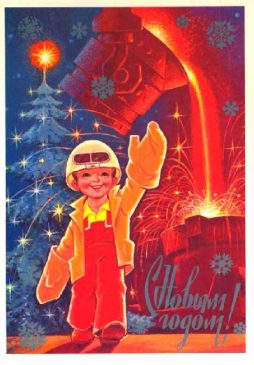

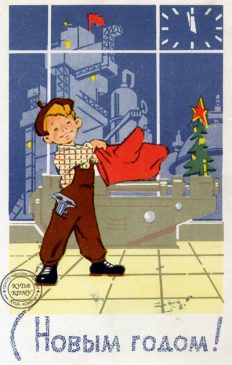

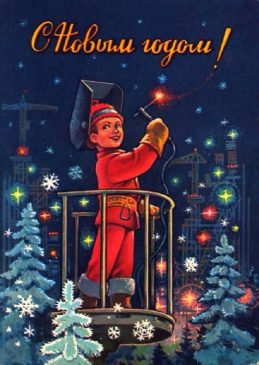

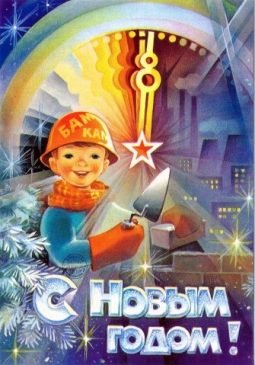

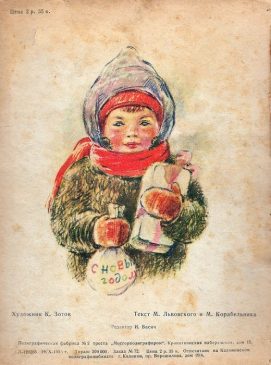

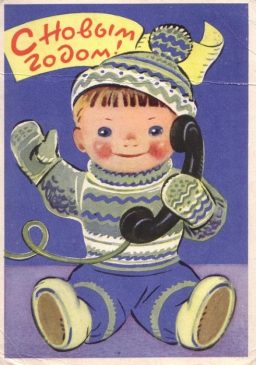

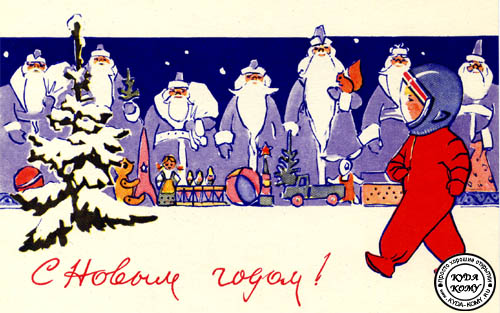

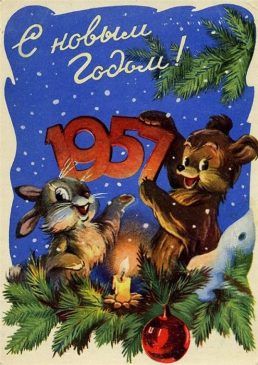

В 1954 году в семействе Деда Мороза произошло пополнение — появился маленький мальчик по имени Новый Год. Он был одет почти как Мороз Иванович — в красную шубу и шапку.

Новый Год якобы являлся внуком Деда Мороза и его своеобразным преемником. Но чаще всего он выступал символом наступающего года, о чем сообщала цифра на его одежде. Со временем популярность этого персонажа стала падать, и о нем почти забыли.

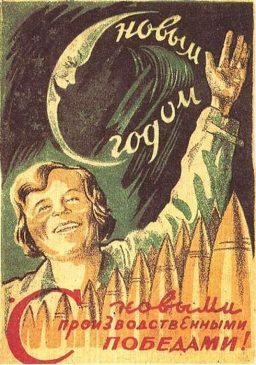

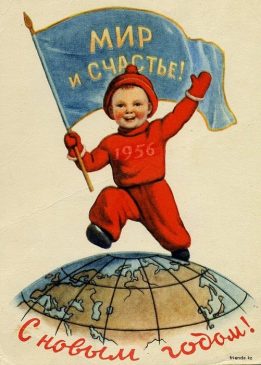

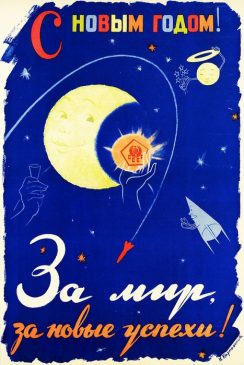

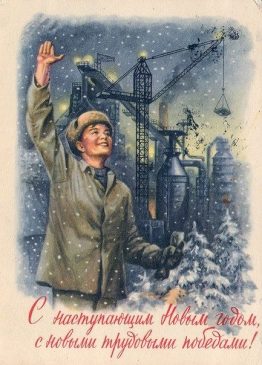

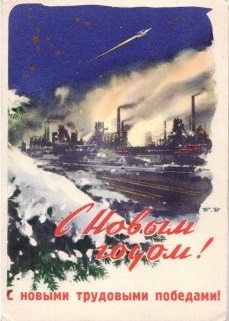

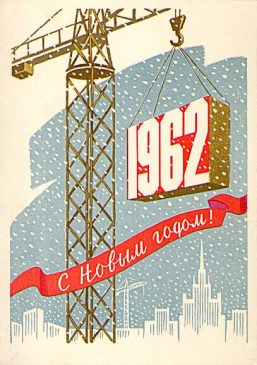

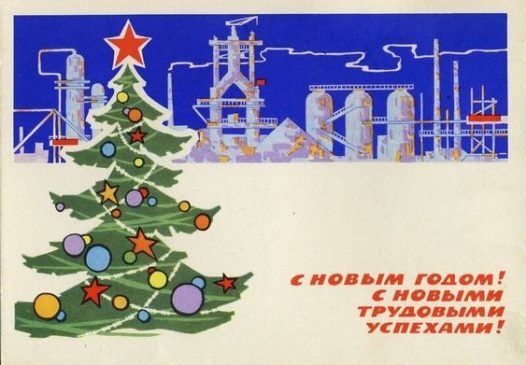

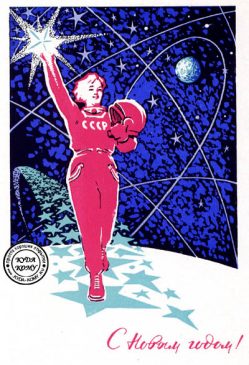

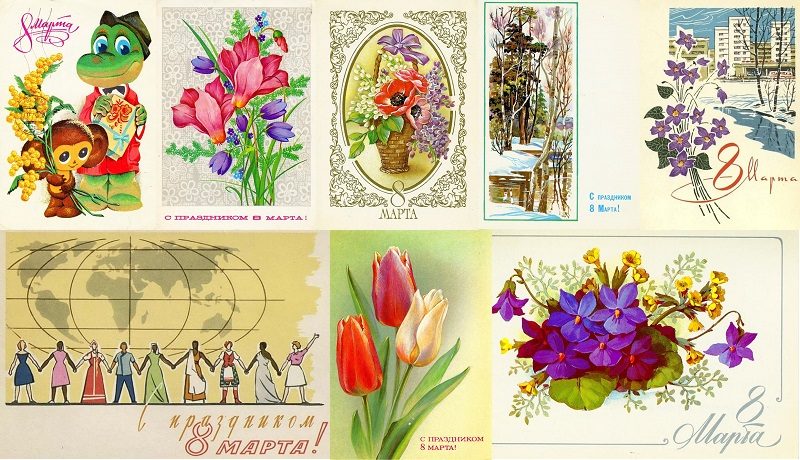

Новый год и советская идеология

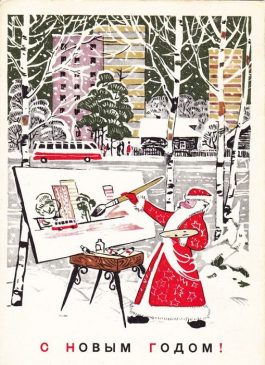

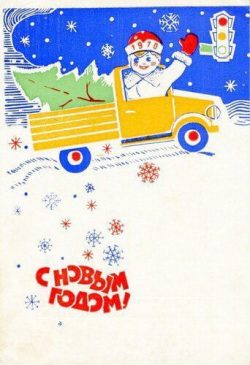

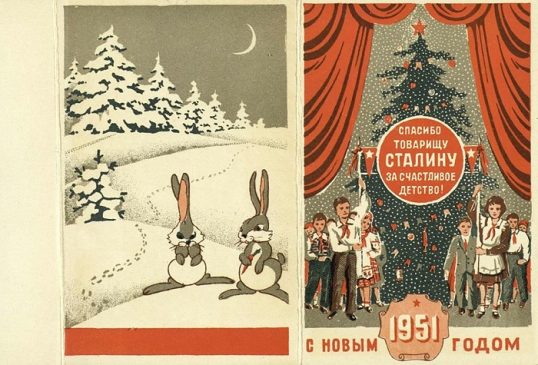

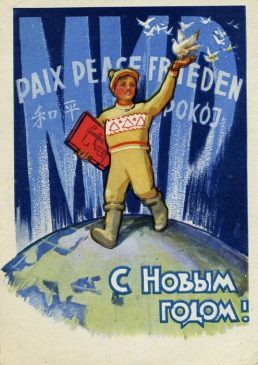

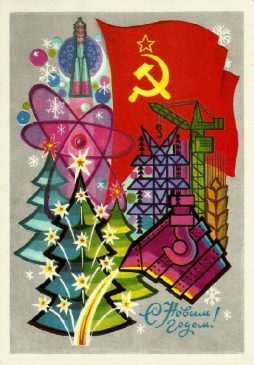

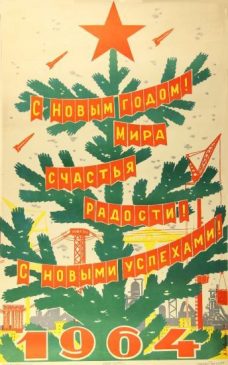

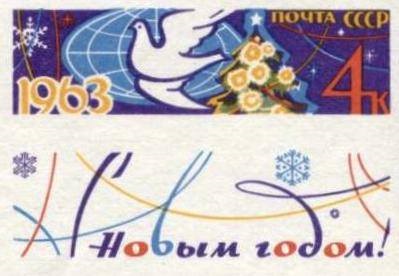

Праздник Нового года не был связан с советской идеологией, однако поздравительная открытка должна была способствовать развитию новой социалистической культуры.

До самой смерти Иосифа Сталина в 1953 году выпускались миллионы карточек, где аккуратные причесанные пионеры благодарили «вождя народов» за «счастливое детство».

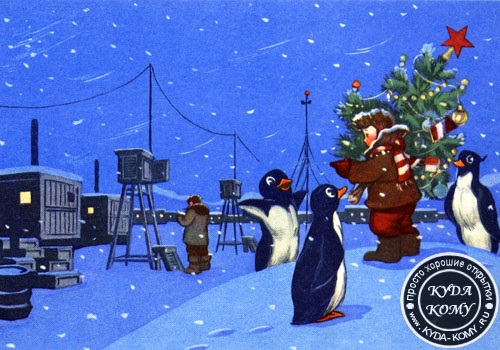

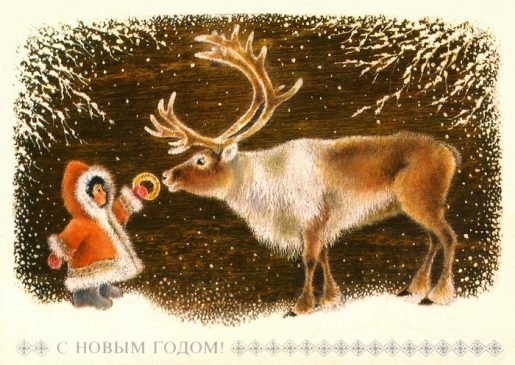

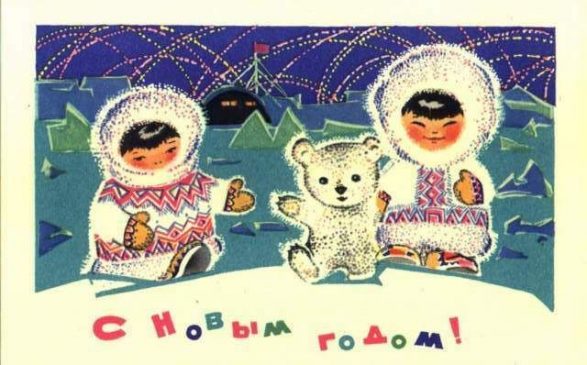

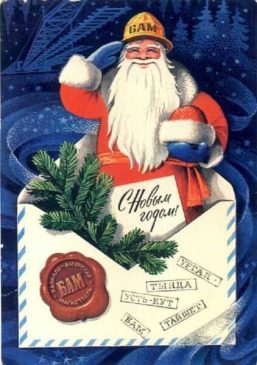

Новогодние карточки обычно не украшали советской символикой, но немалая их часть посвящена труду, успехам СССР в освоении Космоса и Севера, призывам к миру во всем мире.

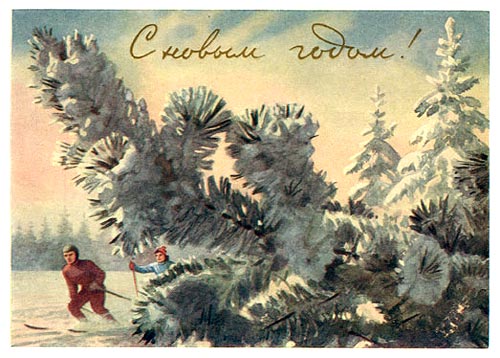

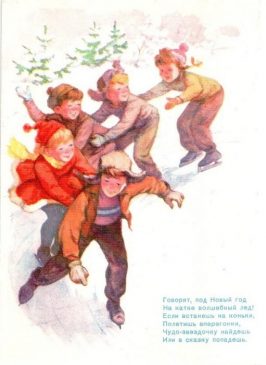

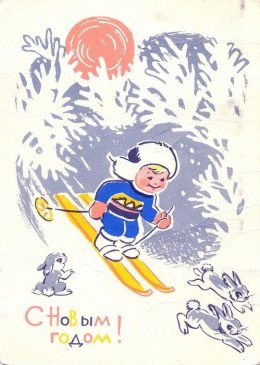

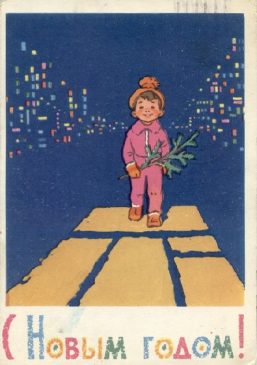

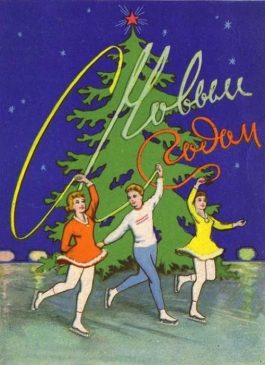

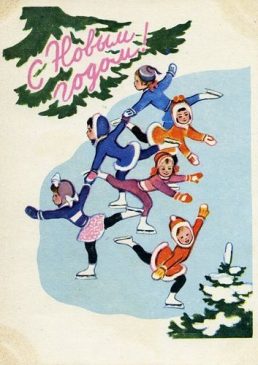

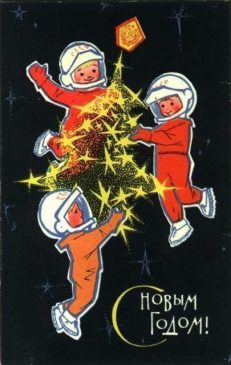

Огромное значение уделялось созданию образа нового советского человека. На открытках дети были отличниками и пионерами, а молодежь — спортсменами и комсомольцами. Подрастающее поколение готовилось к ударному труду на благо родины.

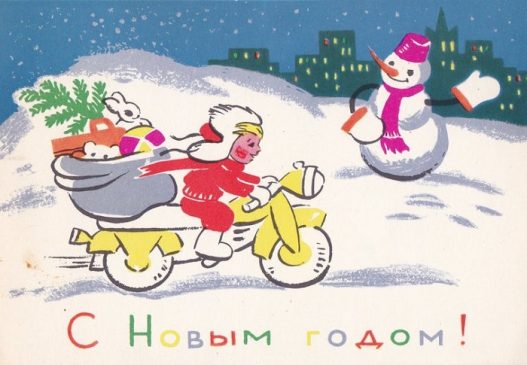

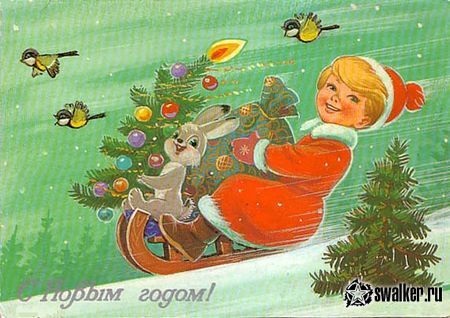

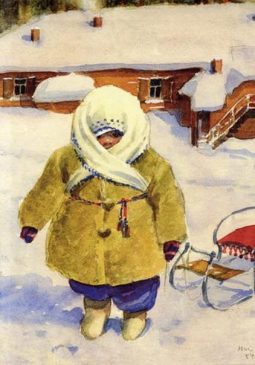

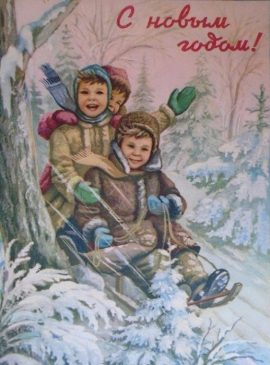

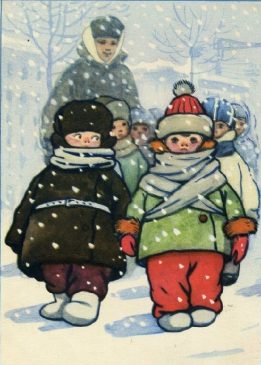

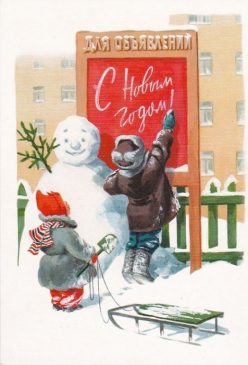

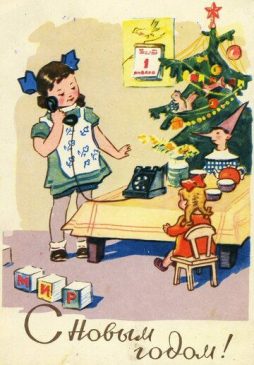

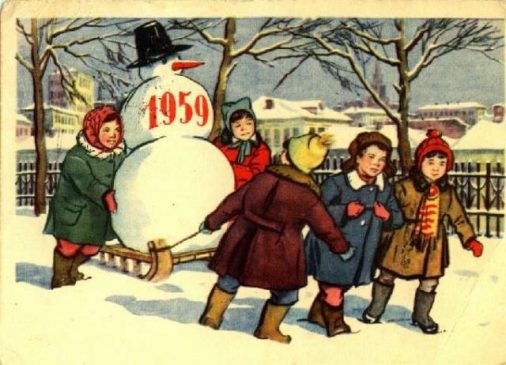

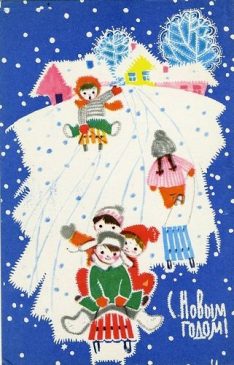

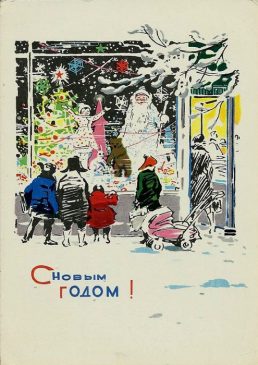

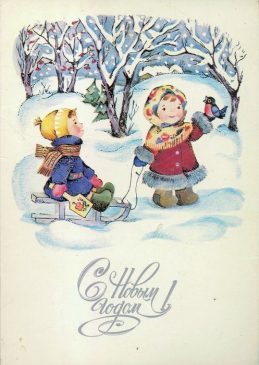

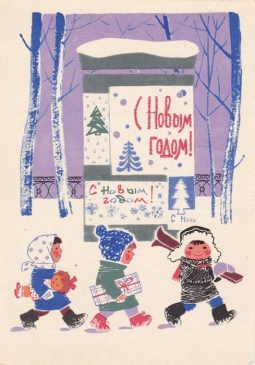

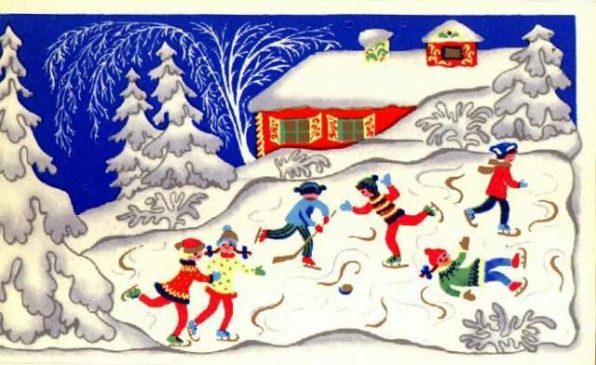

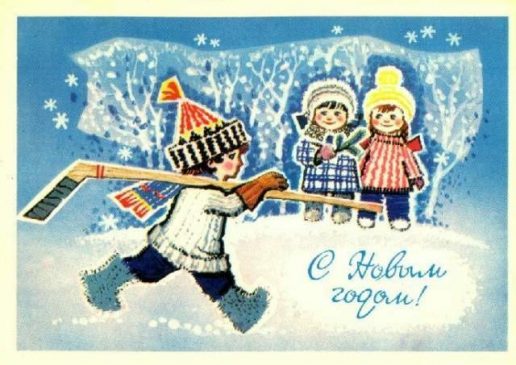

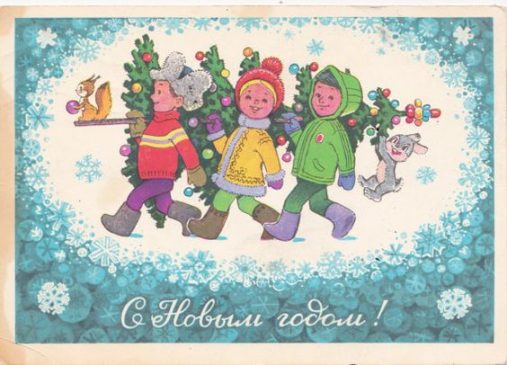

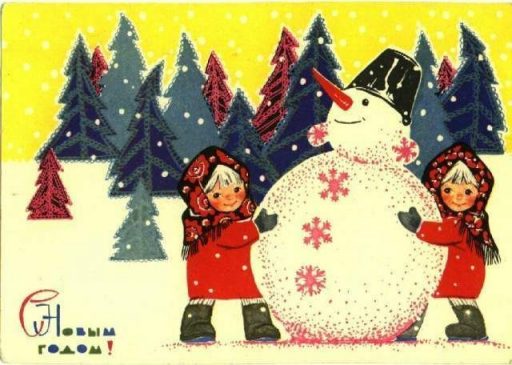

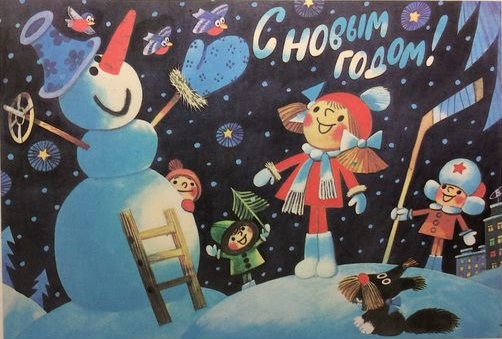

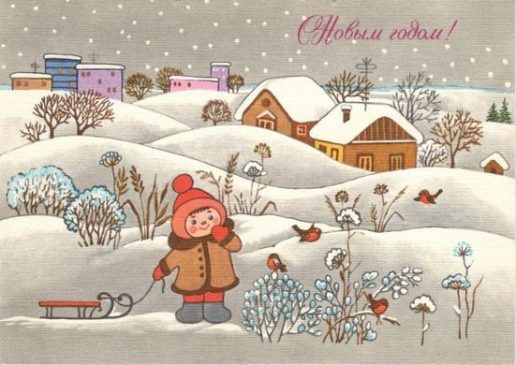

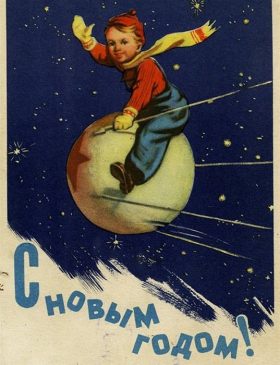

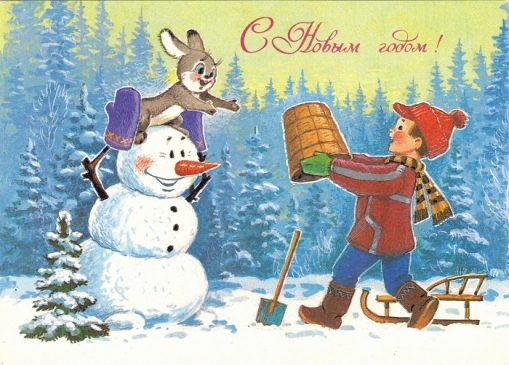

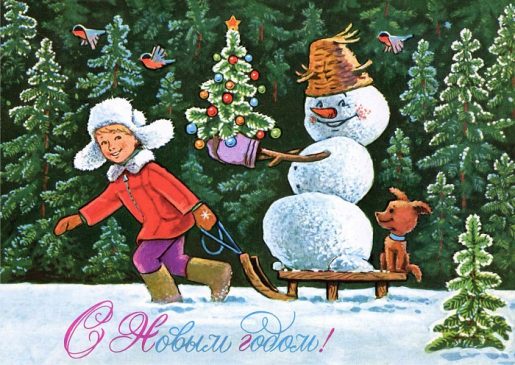

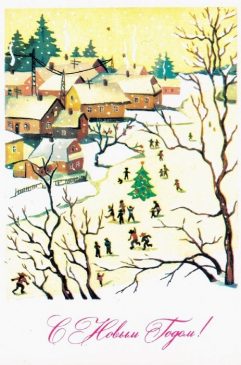

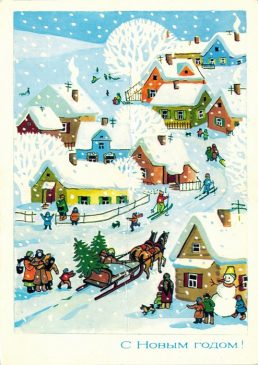

Создавая образ безоблачного детства в Советском Союзе, художники обычно рисовали счастливую смеющуюся ребятню, занятую обычными зимними забавами. Интересно наблюдать эволюцию детских образов в советской печати. Ниже представлены открытки 1930-50-х годов.

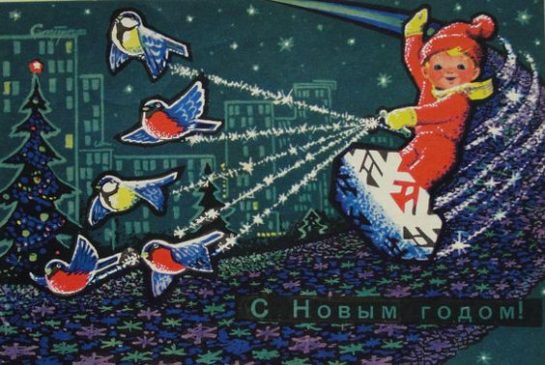

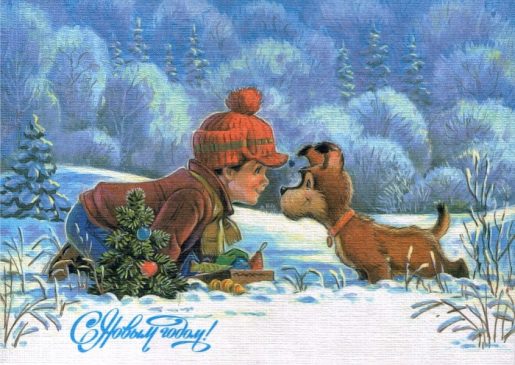

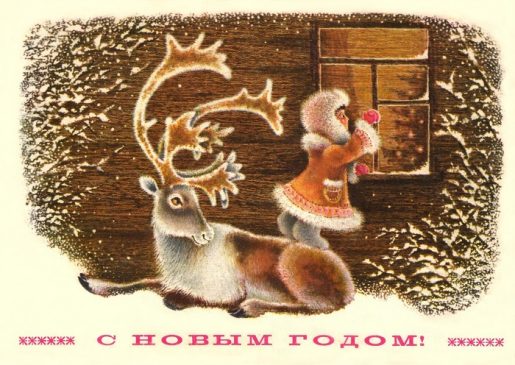

Со временем дети стали более живыми, появились новые сюжетные решения, тематические серии о спорте, русском Севере и тд.

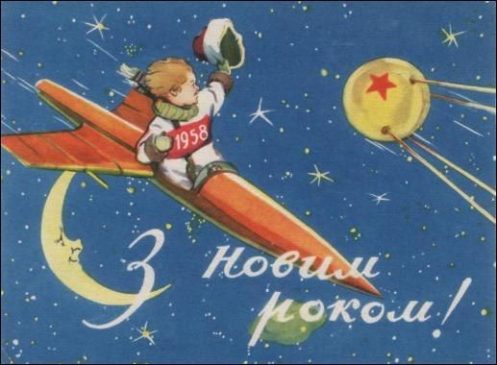

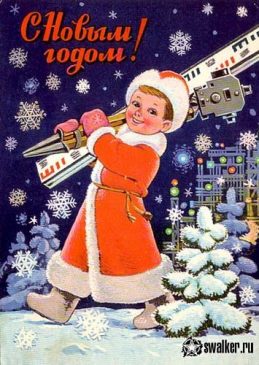

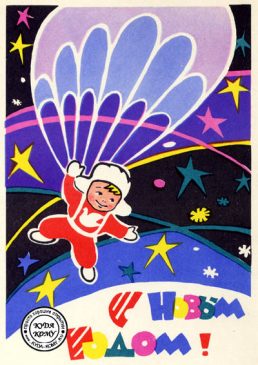

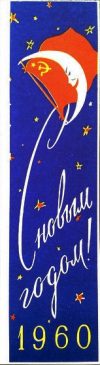

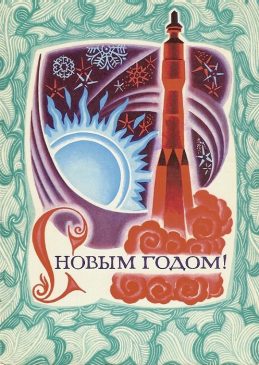

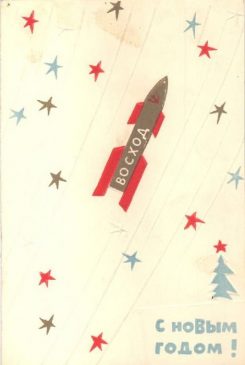

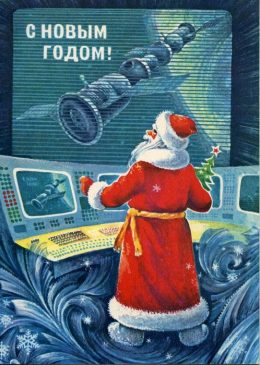

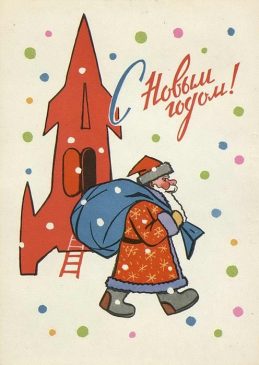

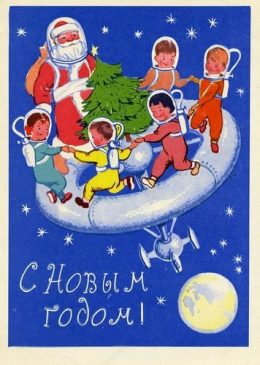

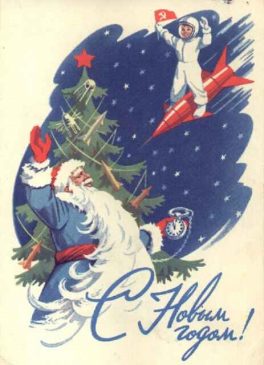

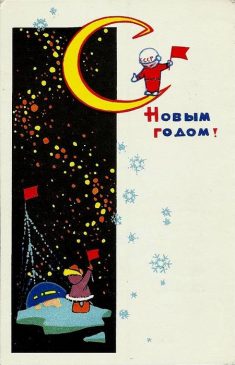

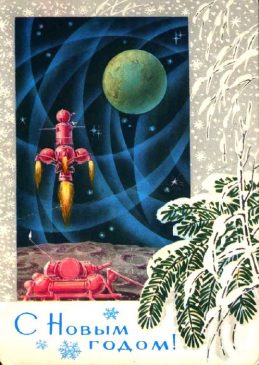

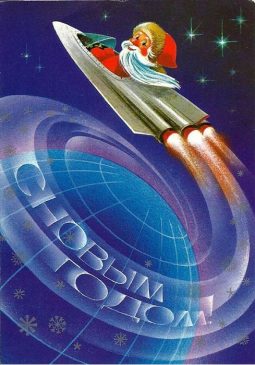

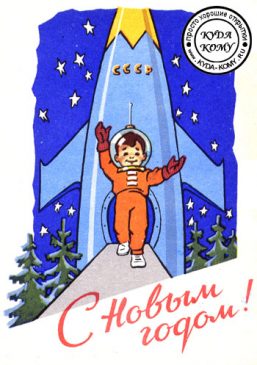

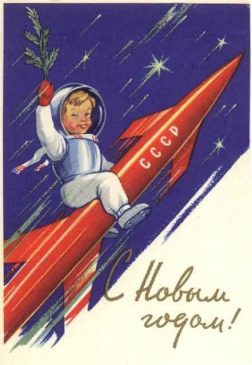

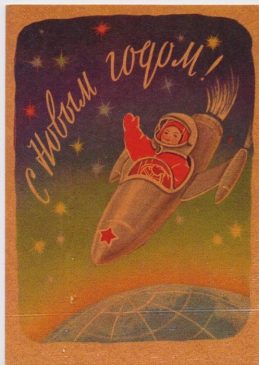

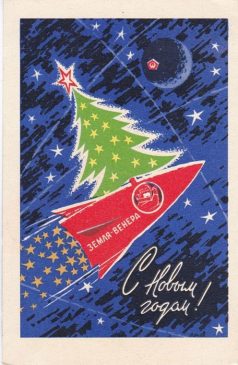

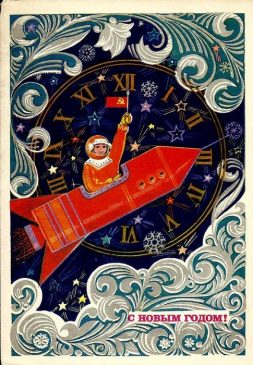

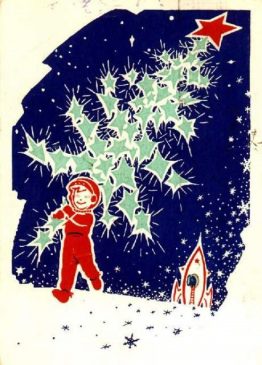

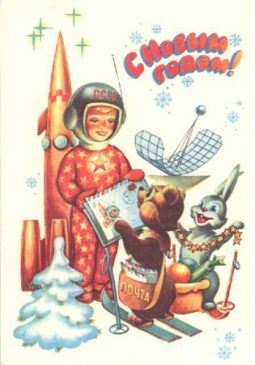

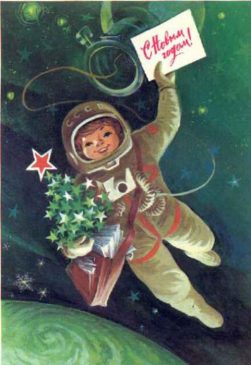

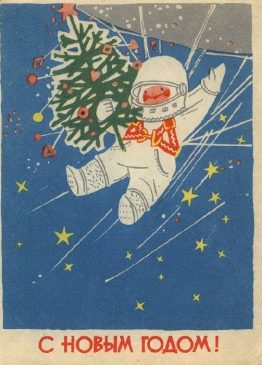

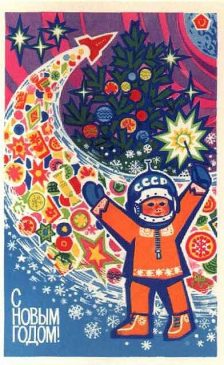

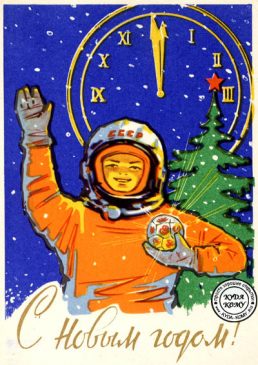

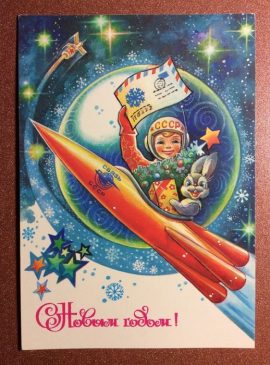

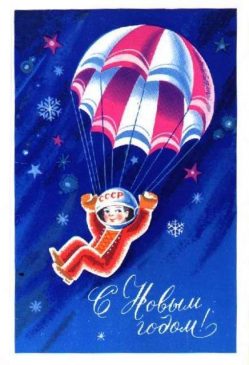

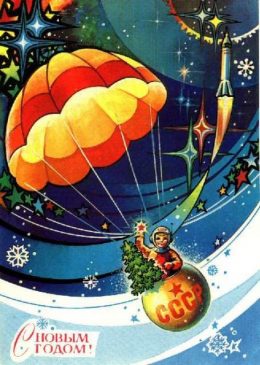

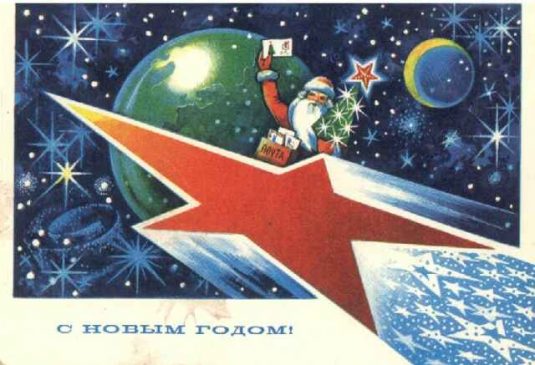

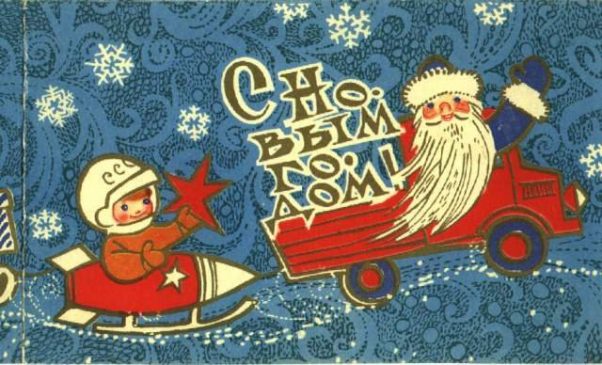

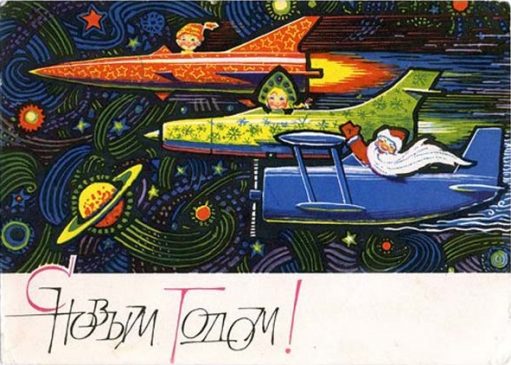

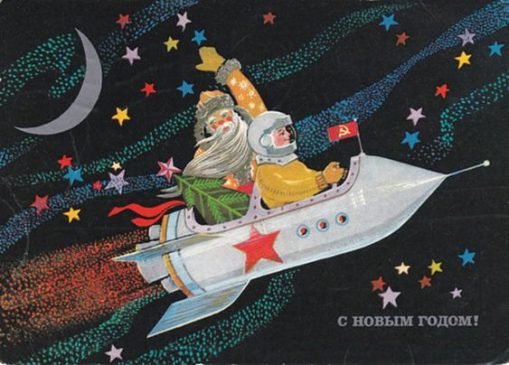

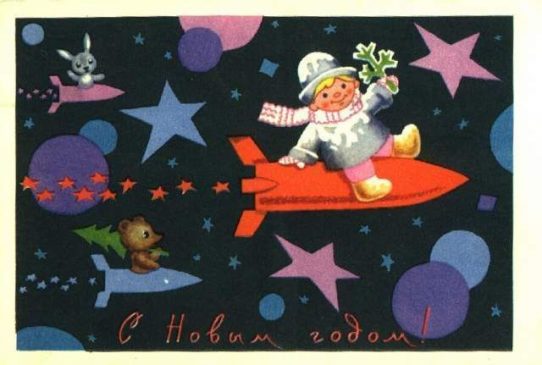

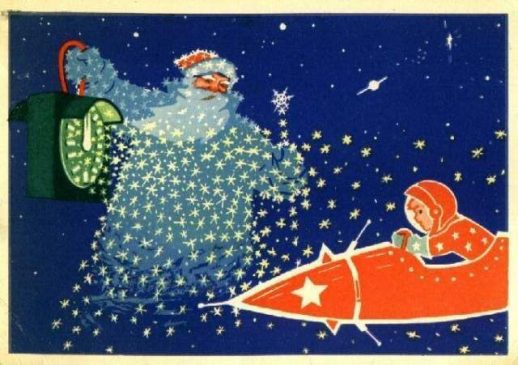

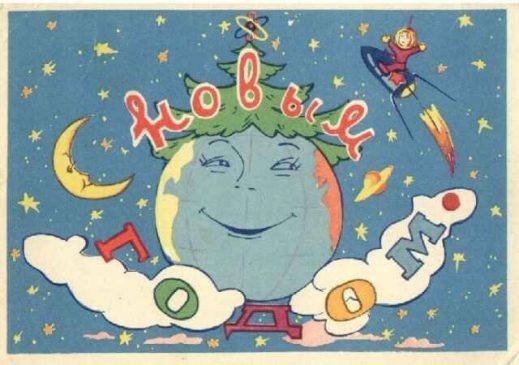

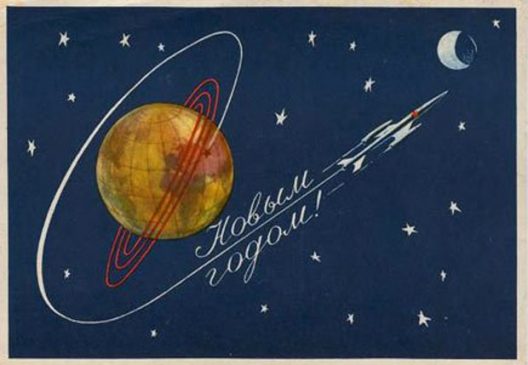

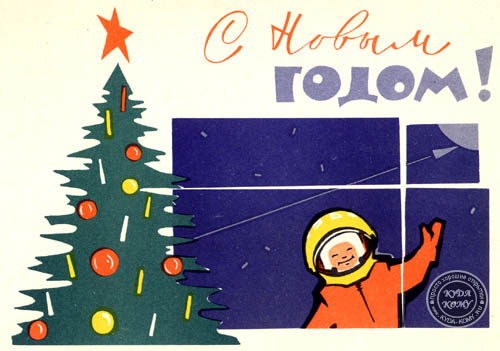

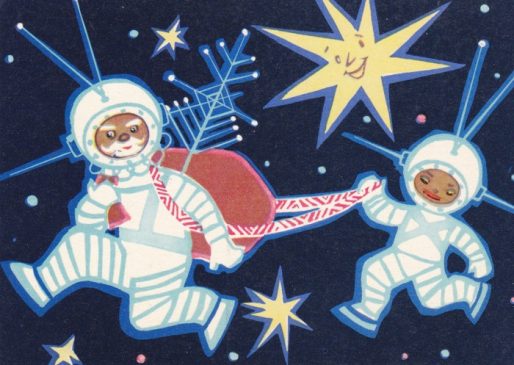

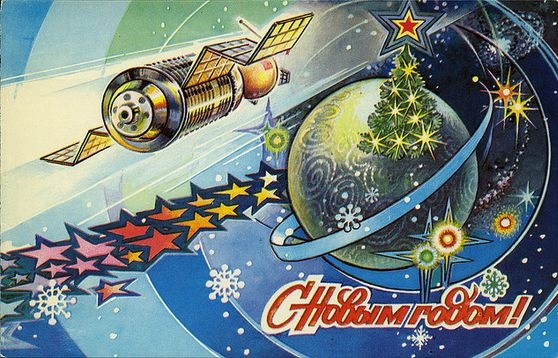

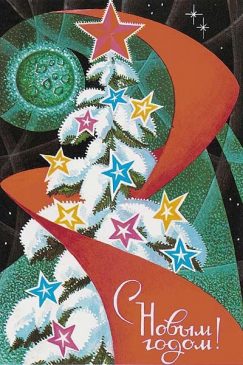

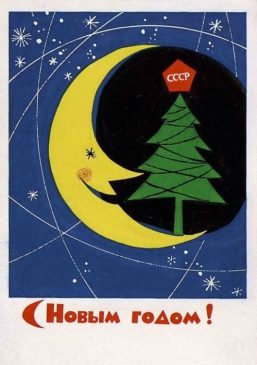

Космос в советском искусстве

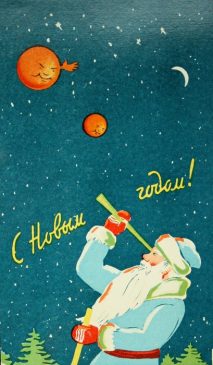

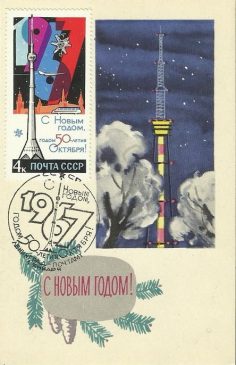

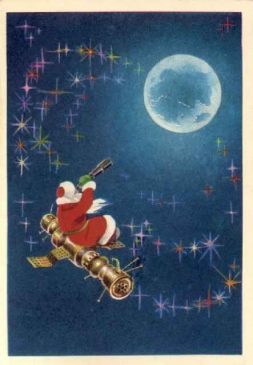

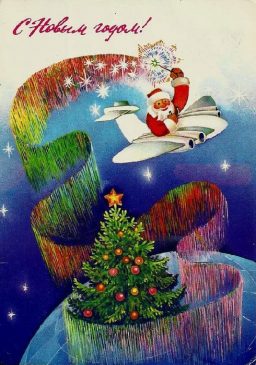

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, который вырвался за пределы земной атмосферы. На космическом корабле «Восток» он за 108 минут облетел вокруг Земли, после чего успешно вернулся на родную планету.

Обогнать американцев в сфере освоения космоса и ракетных технологий имело для Москвы огромное значение. Для всего мира был сигнал о мощи науки и промышленности Советского Союза.

Первый полет человека в Космос вызвал небывалый подъем в СССР. Казалось, в скором времени на Марсе будут яблони цвести, и человечество отправится к звездам. Об освоении Космоса говорили все и вся. Космические спутники и ракеты, стремящиеся в небо, стали одним из главных сюжетов новогодних открыток.

Прогрессивный Дед Мороз

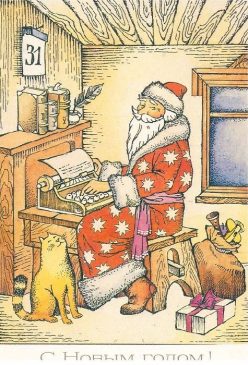

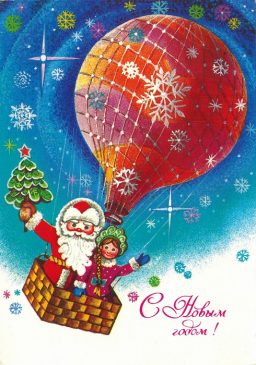

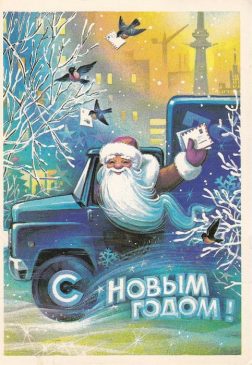

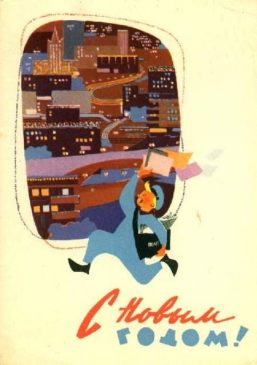

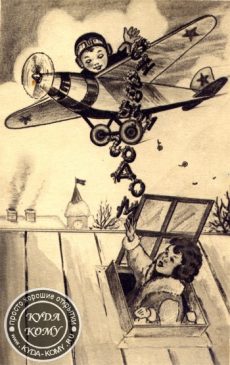

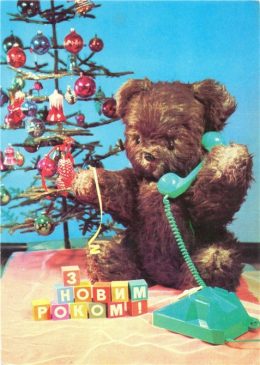

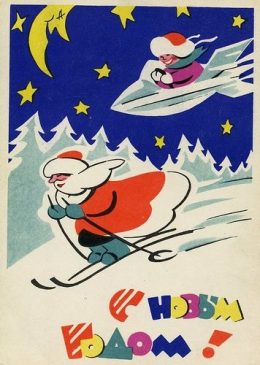

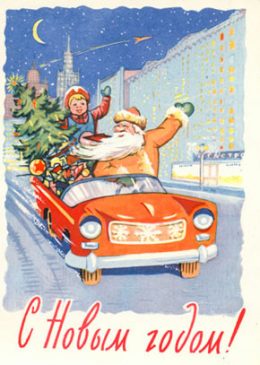

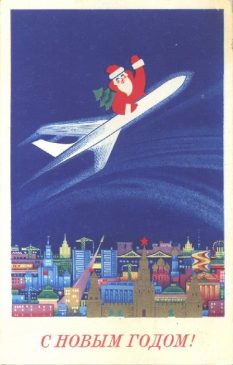

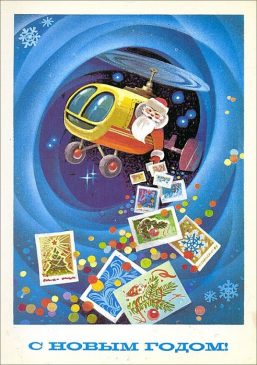

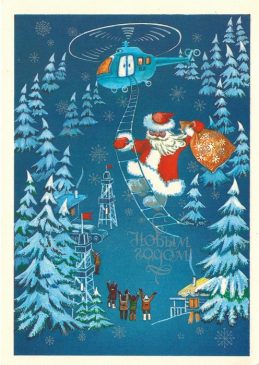

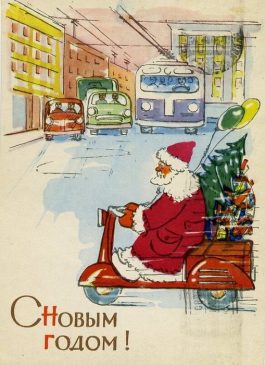

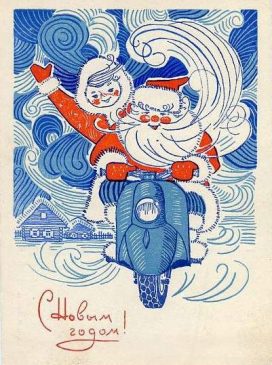

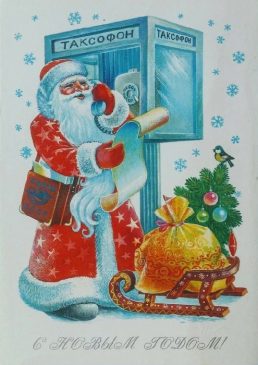

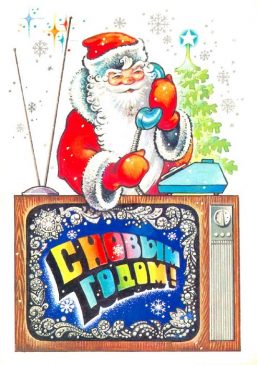

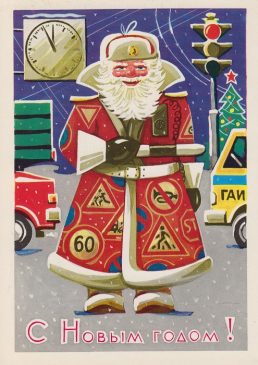

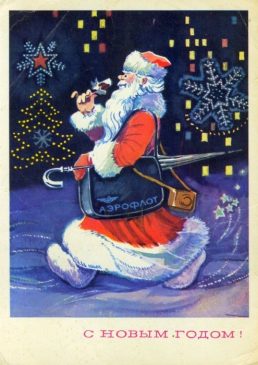

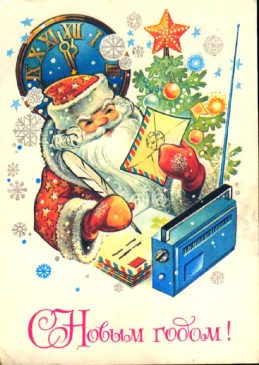

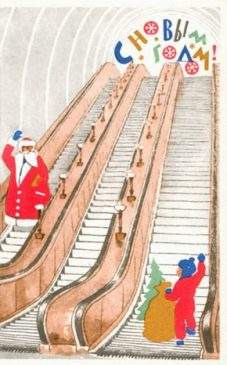

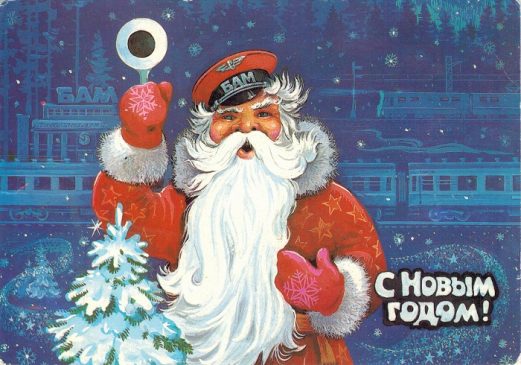

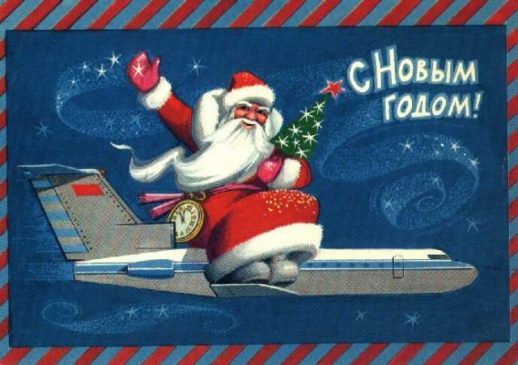

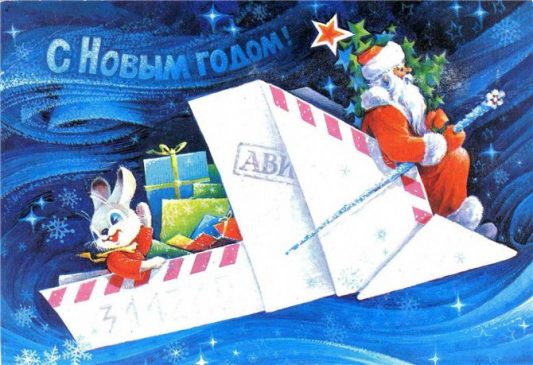

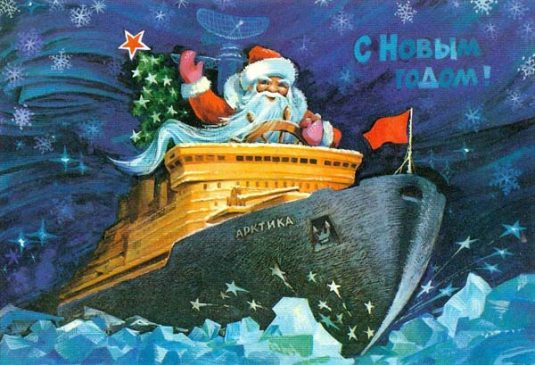

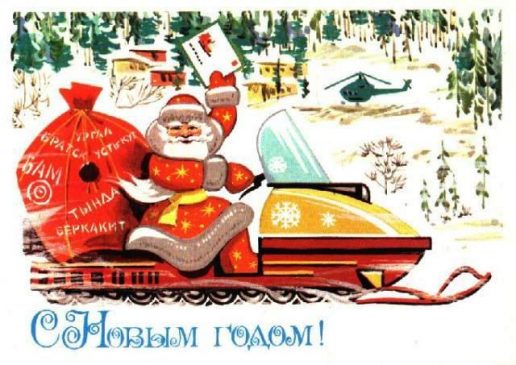

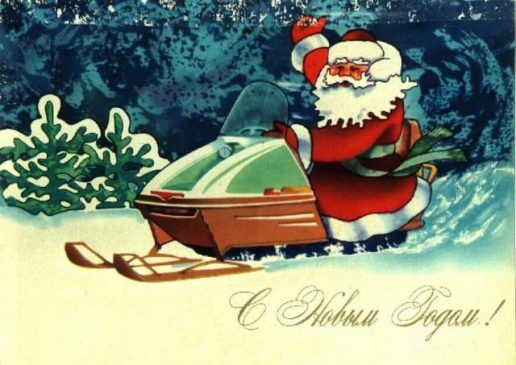

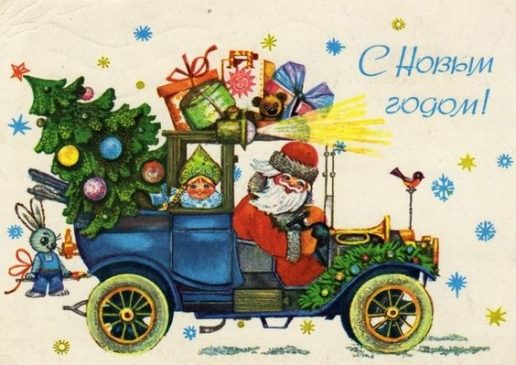

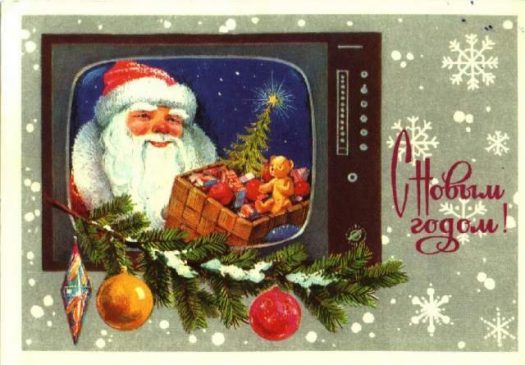

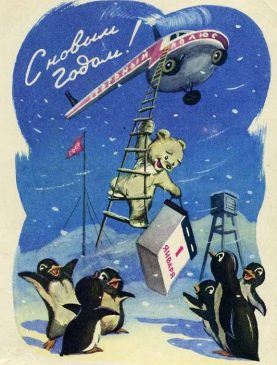

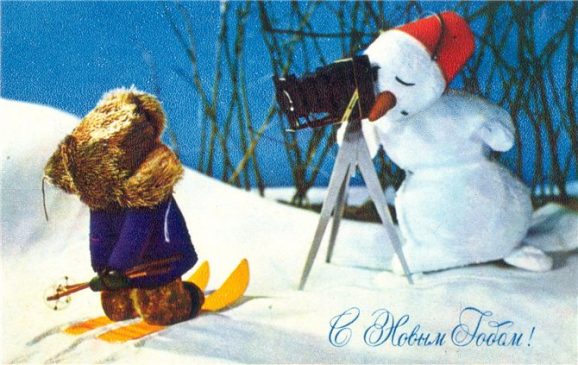

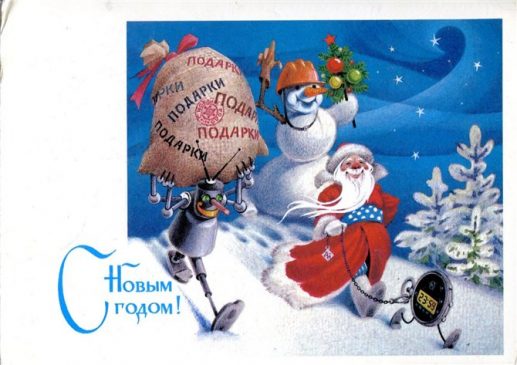

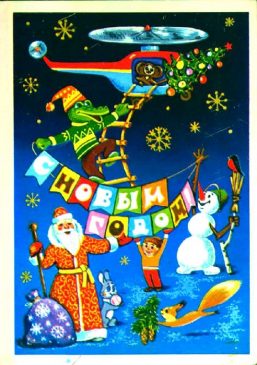

Дед Мороз шел в ногу со временем и не отставал от прогресса. Научился пользоваться телефоном и фотоаппаратом, начал смотреть телевизор, слушать радио и даже освоил ЭВМ. На новогодних открытках его изображали летящим на самолёте, вертолёте, и даже космическом корабле.

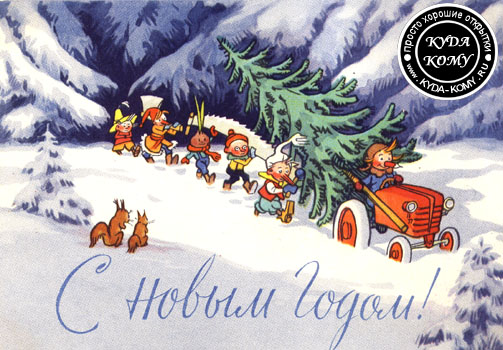

С конной тройки и оленей пересел на автомобиль, снегоход и мотороллер, в городе к его услугам был метрополитен. Поезд свозил Мороз Ивановича на строительство Байкало-Амурской Магистрали (БАМ), а ледокол доставил на Северный полюс.

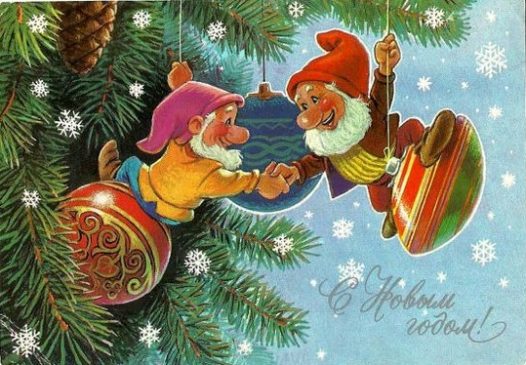

«Золотая эра» советской открытки

В 60-70-х годах новогодние открытки выпускались в СССР миллионными тиражами. Только в 1970 году было издано 8 378 наименований открыток общим тиражом 3,4 млрд штук.

К работе над открытками подключились известные иллюстраторы детских сказок и мультипликаторы — Андрей Андрианов, Владимир Зарубин, Алексей Исаков и многие другие.

К примеру, общий тираж открыток Владимира Зарубина вместе с конвертами и телеграммами составил 1 588 270 000 экземпляров.

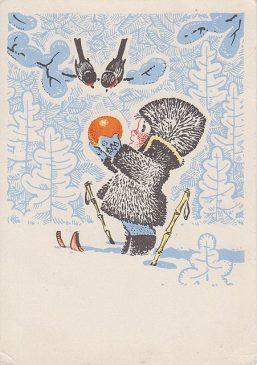

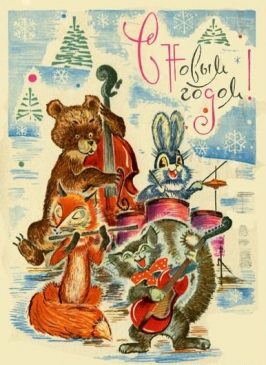

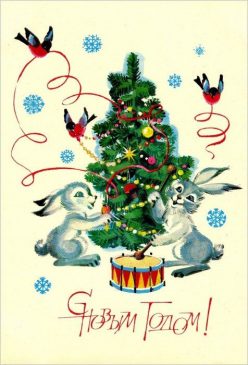

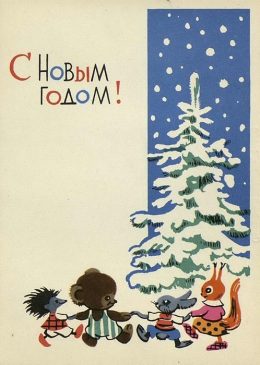

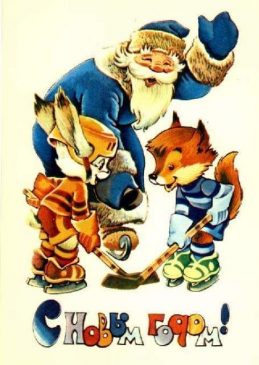

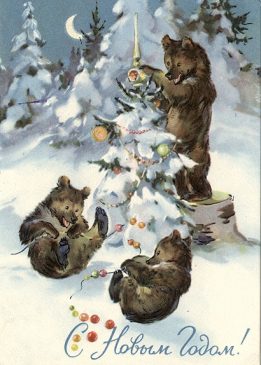

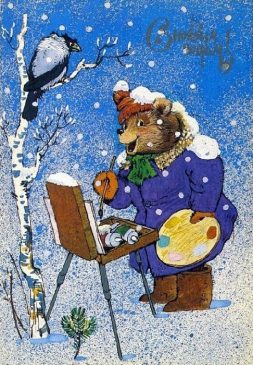

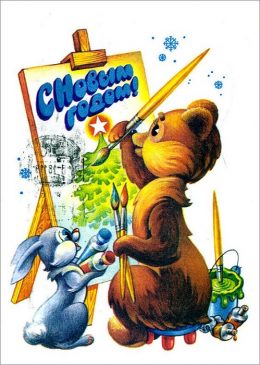

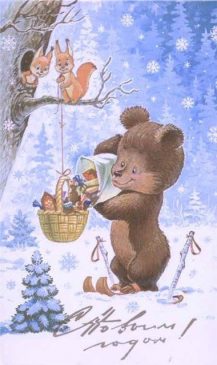

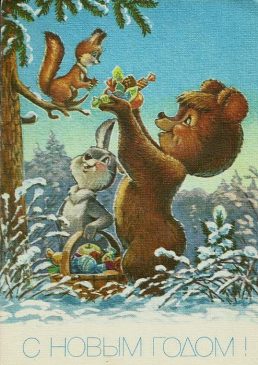

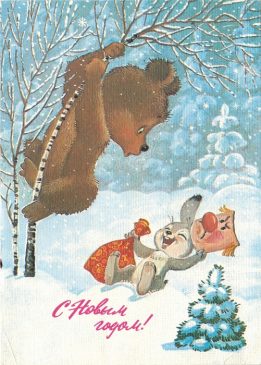

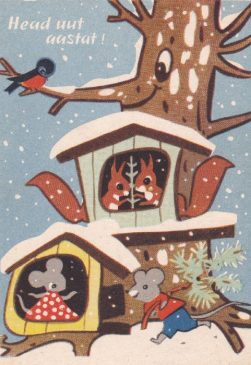

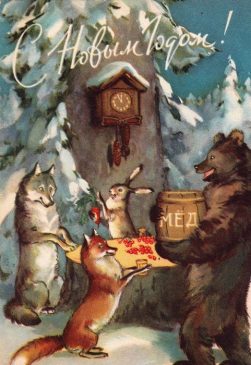

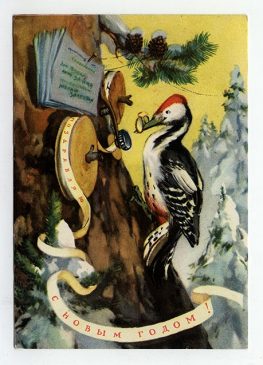

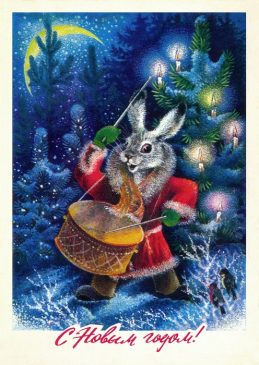

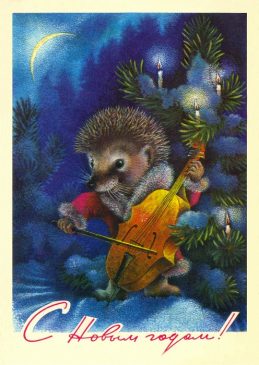

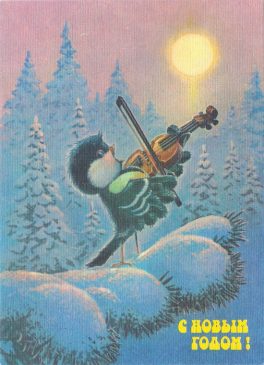

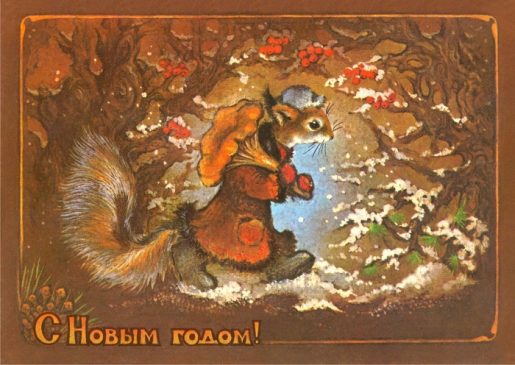

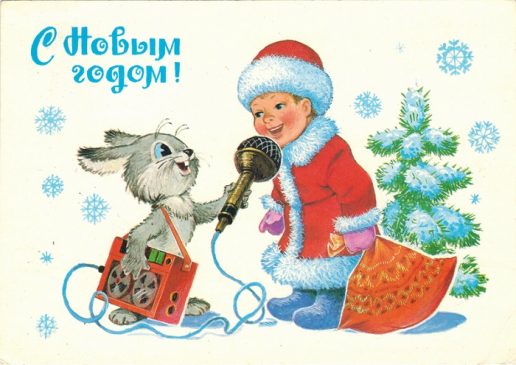

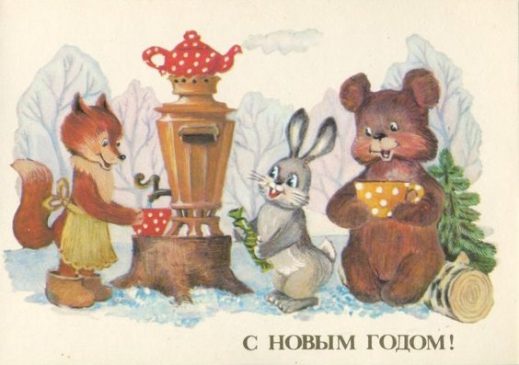

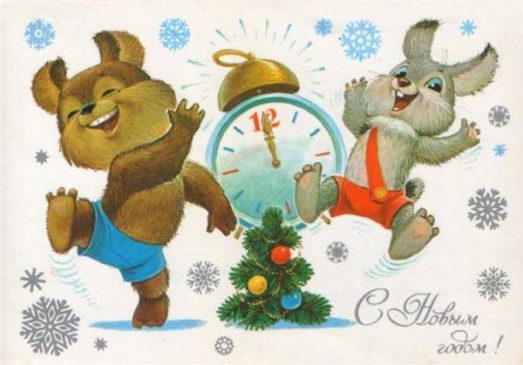

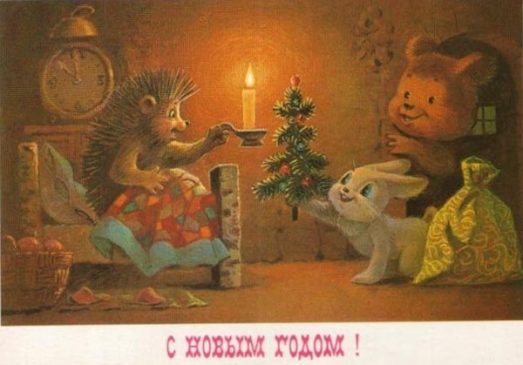

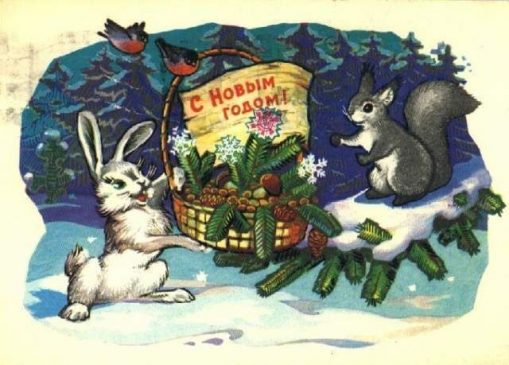

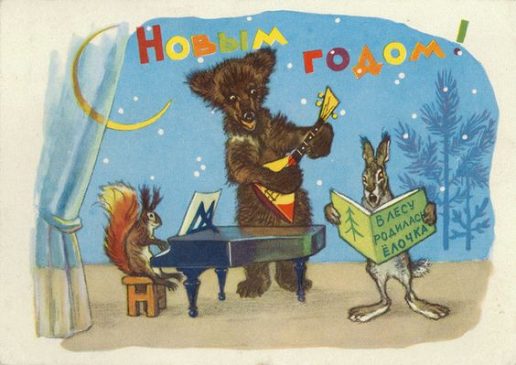

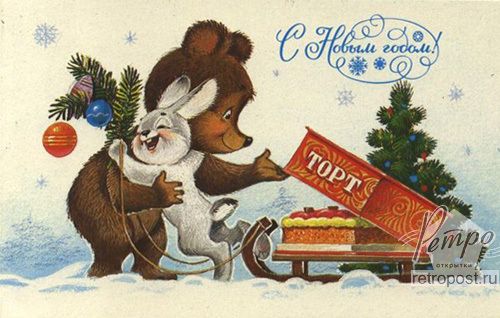

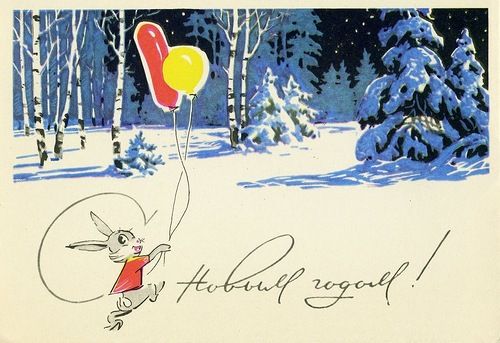

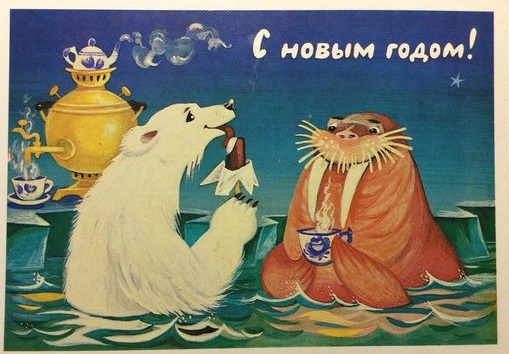

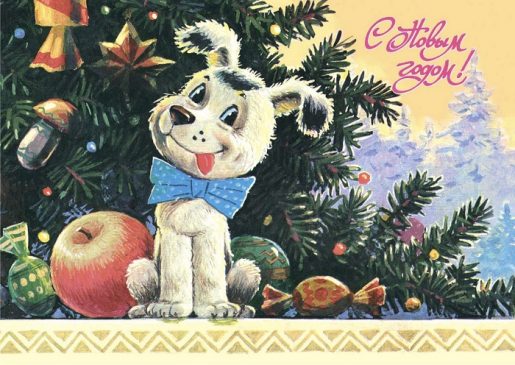

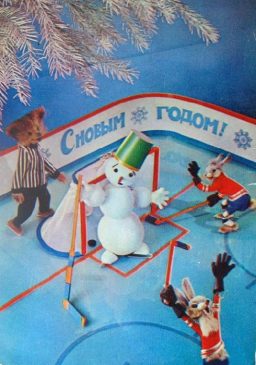

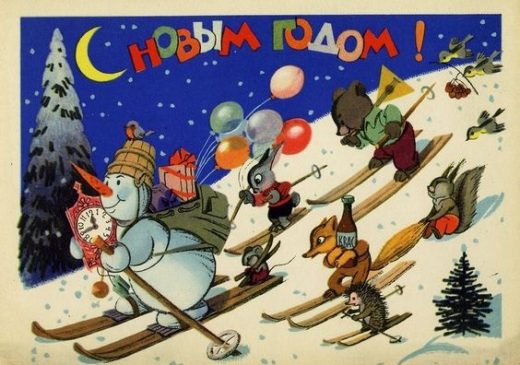

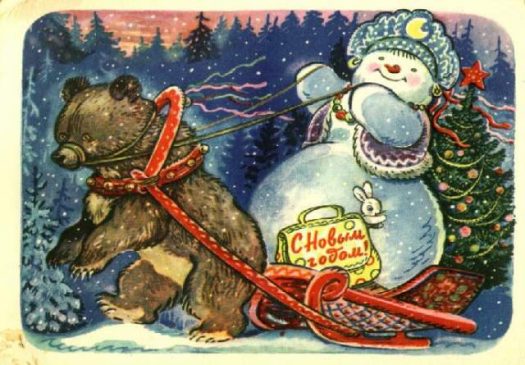

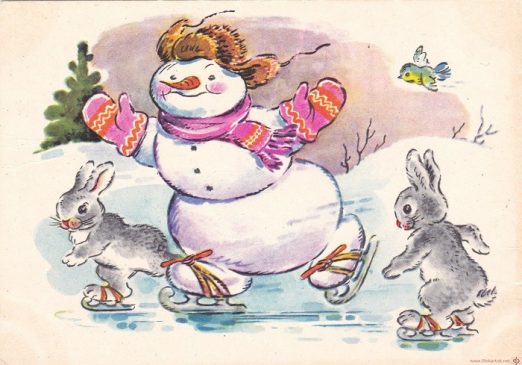

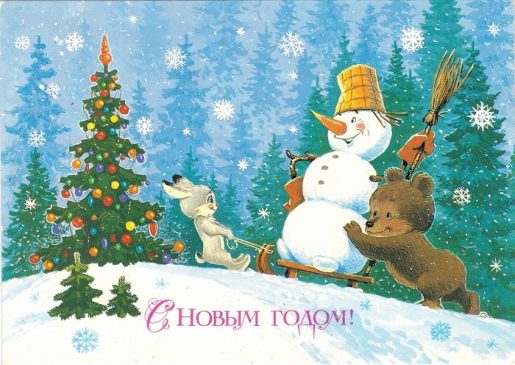

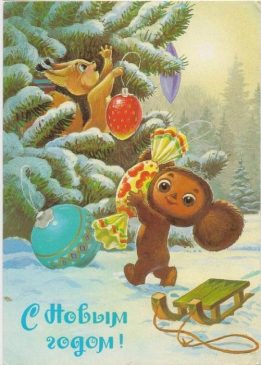

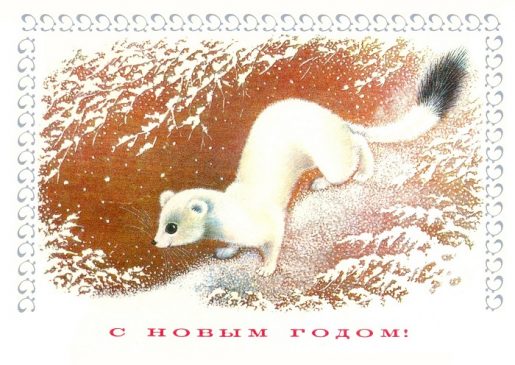

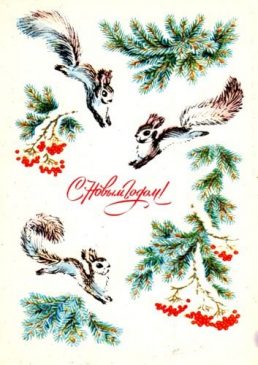

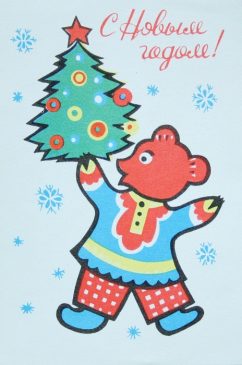

Отдельно можно выделить анималистическую серию, героями которой являются сказочные звери.

Глазастые зайчики и пушистые белочки, косолапые мишки и колючие ежики ходят на двух ногах и заняты новогодними хлопотами, прямо как люди: наряжают елку, водят хороводы, лакомятся конфетами, играют в хоккей и играют на музыкальных инструментах.

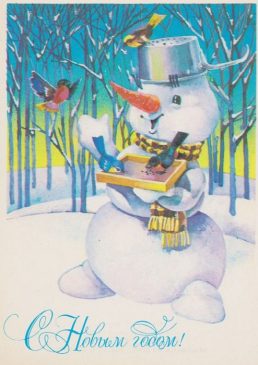

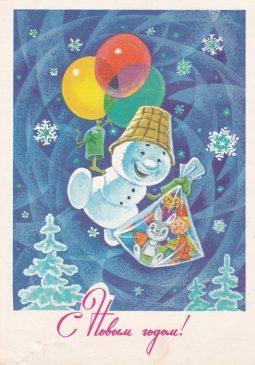

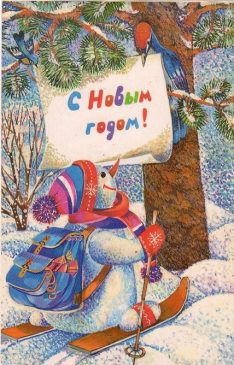

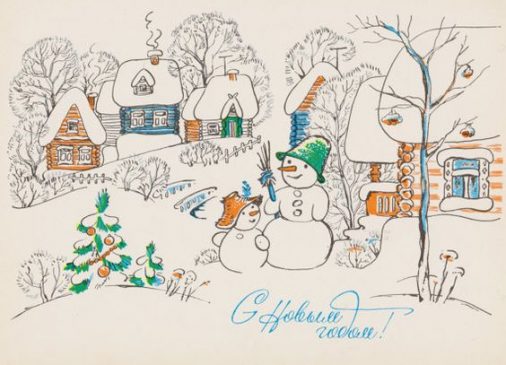

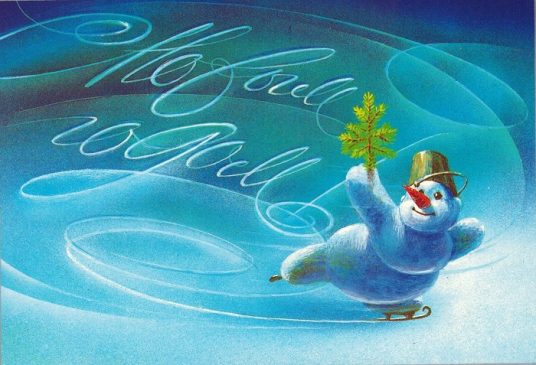

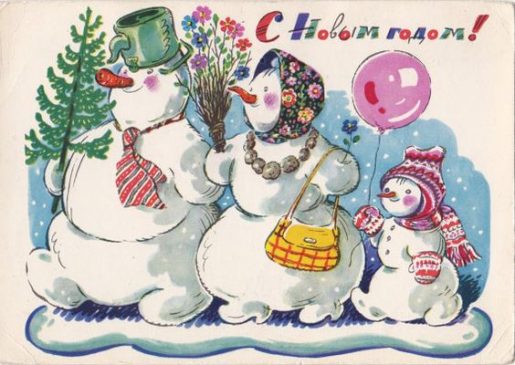

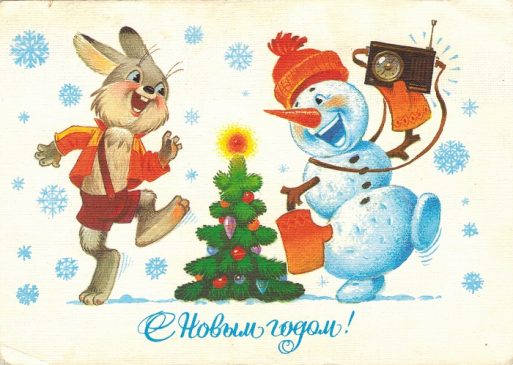

Снеговики, герои сказок и мультфильмов

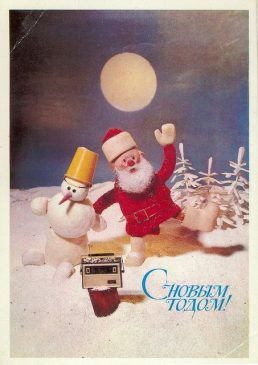

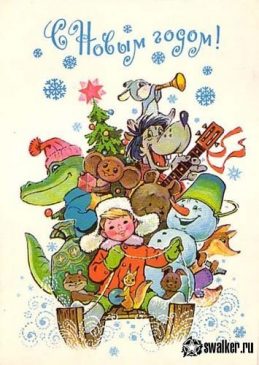

Компанию разумным зверям составил еще один сказочный персонаж — Снеговик. Образ ожившей снеговой бабы с морковкой вместо носа стал чрезвычайно популярен не только на открытках, но и в мультипликации.

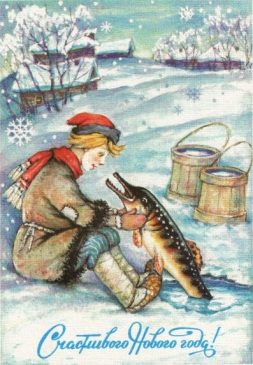

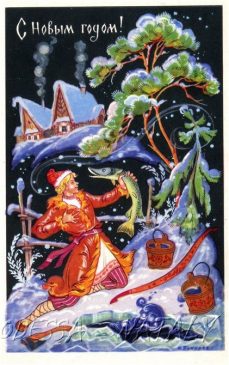

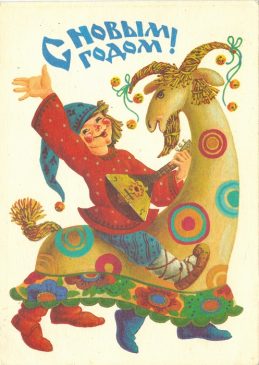

Огромные серии новогодних открыток посвятили героям русских народных сказок и популярных отечественных мультфильмов. Тут и Иванушка-дурачок, и Конек-горбунок, и Заяц с Волком из «Ну, погоди!«, и Крокодил Гена с Чебурашкой, и Кот Леопольд, и герои Простоквашино, а также многие другие.

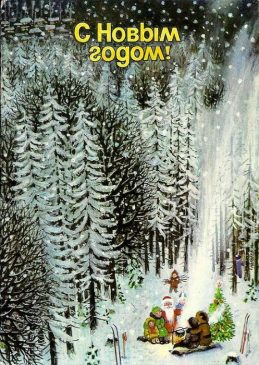

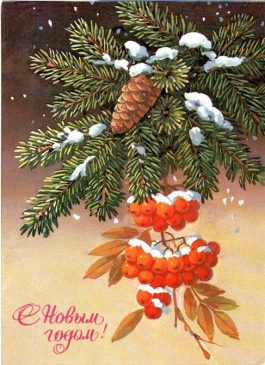

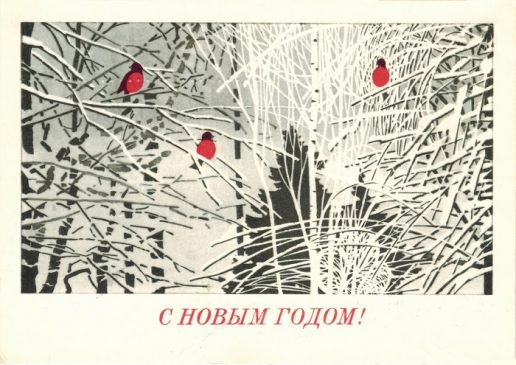

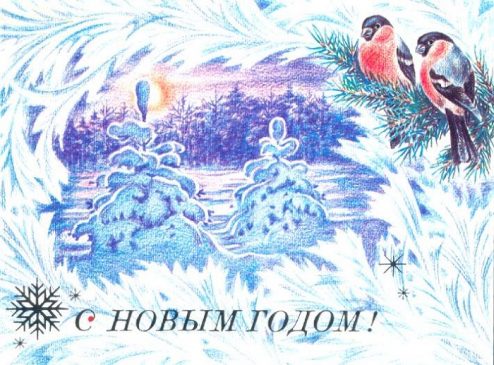

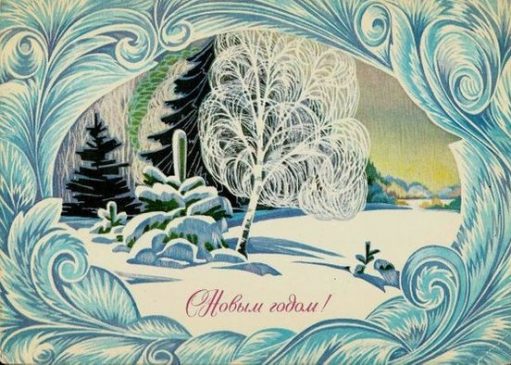

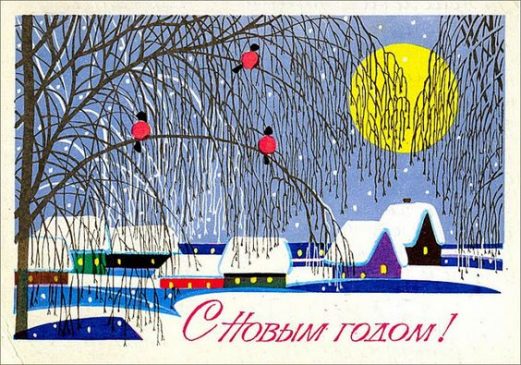

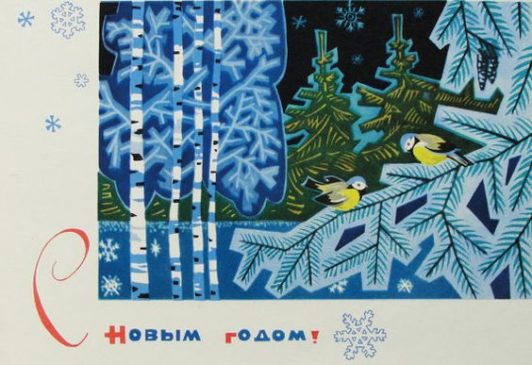

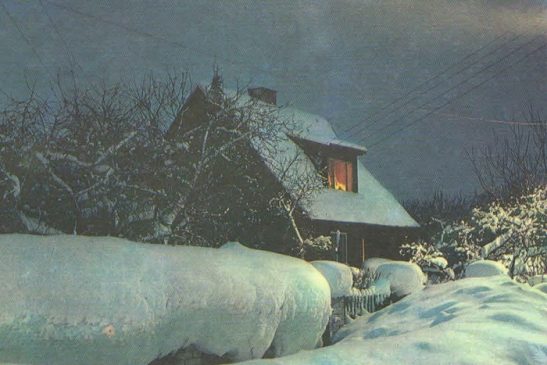

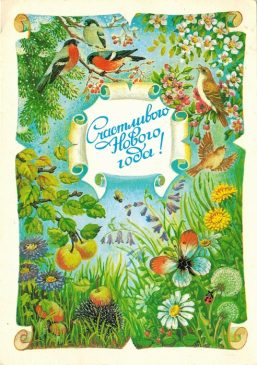

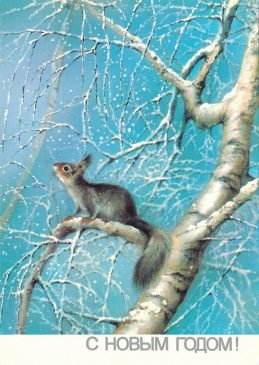

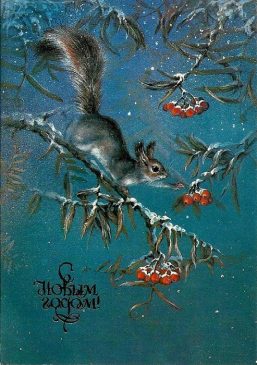

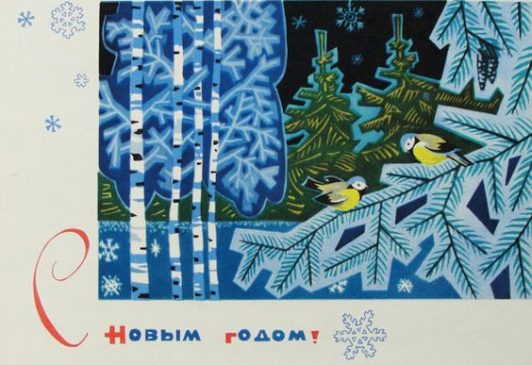

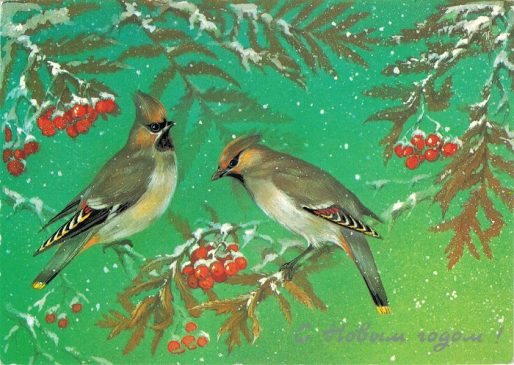

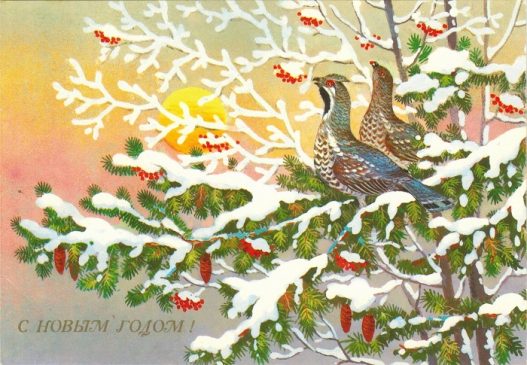

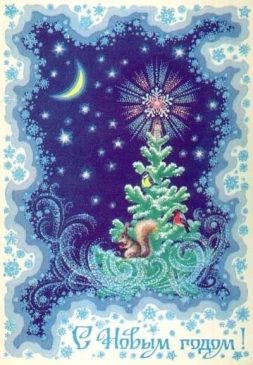

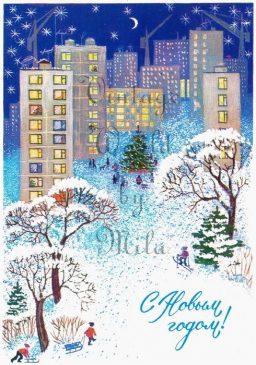

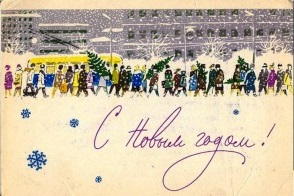

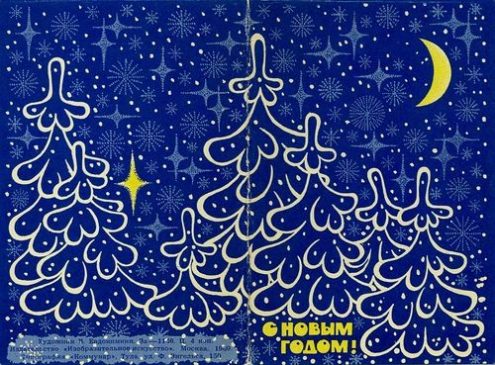

Новогодний пейзаж

Советские художники и иллюстраторы проявляли недюжинную фантазию, создавая новые сюжеты и темы для новогодних открыток. Множество поздравительных картинок посвящено русской зиме, заснеженным пейзажам и красоте родной природы.

Без преувеличения, звездой №1 в этой области является Алексей Исаков — автор множества пейзажей и изображений русской природы.

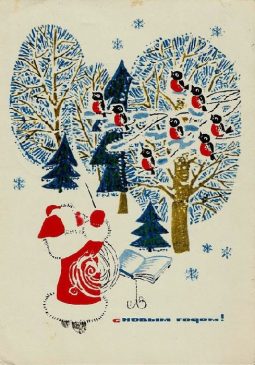

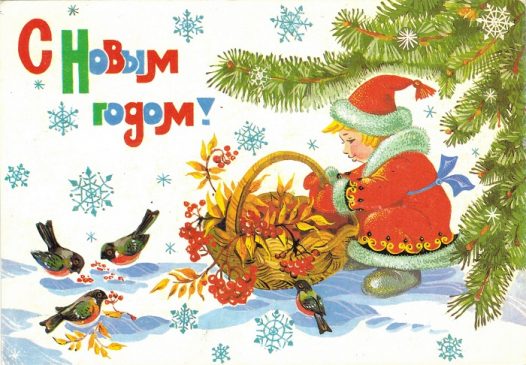

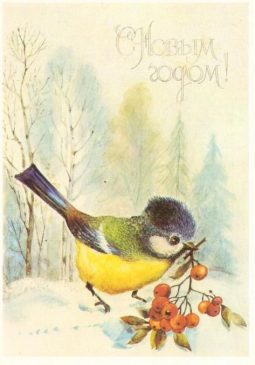

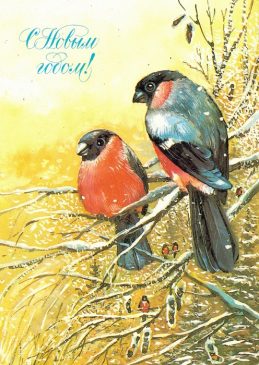

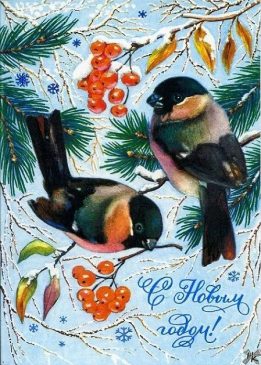

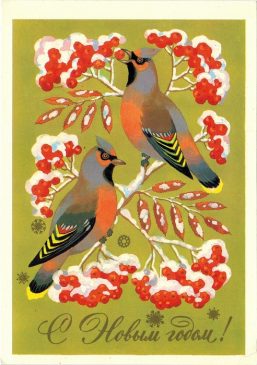

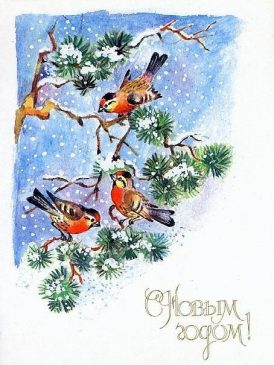

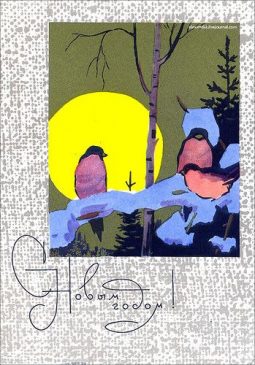

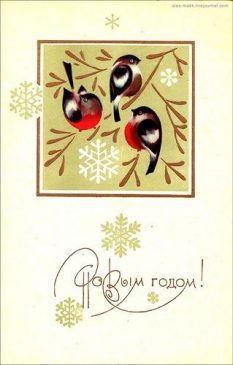

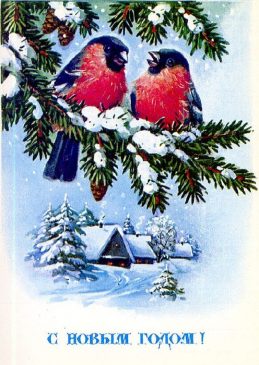

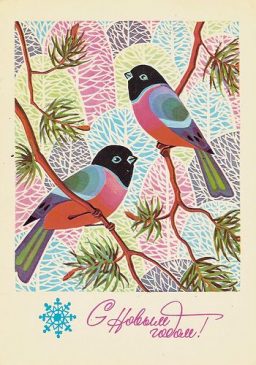

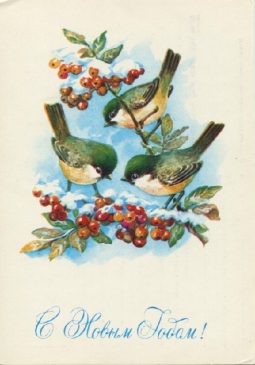

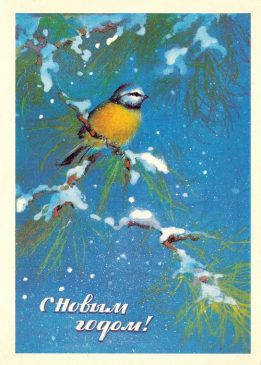

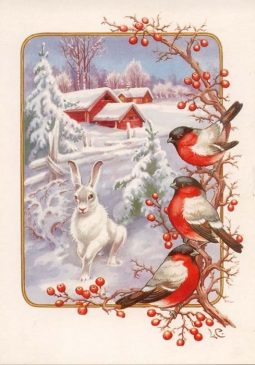

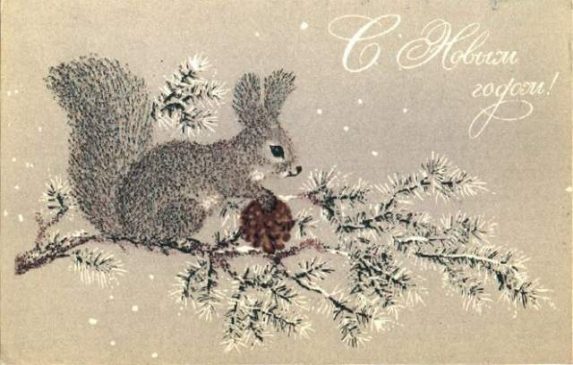

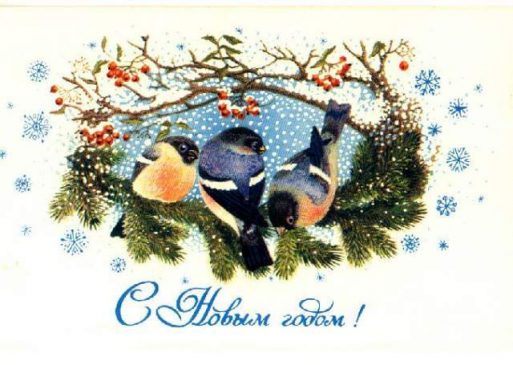

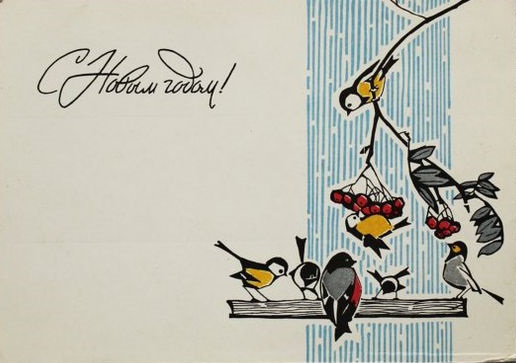

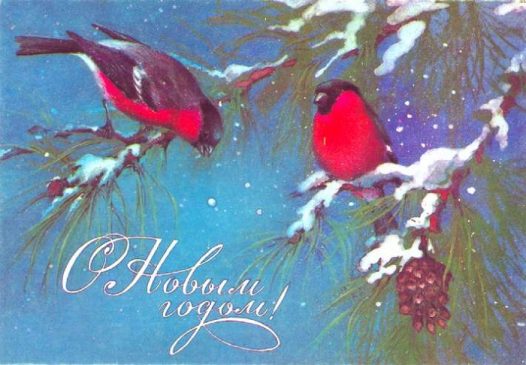

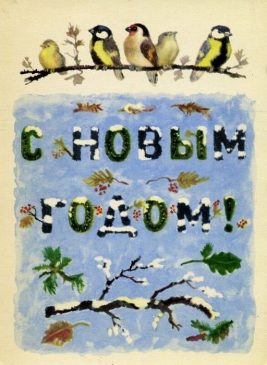

Снегири и синички

Огромное количество картинок посвящено зимующим птицам — синичкам, снегирям, щеглам. Также есть некоторое количество открыток с белочками в роли модели. Алексей Исаков считается одним из лучших мастеров в этой области, он создал большинство самых удачных открыток о животных и птицах.

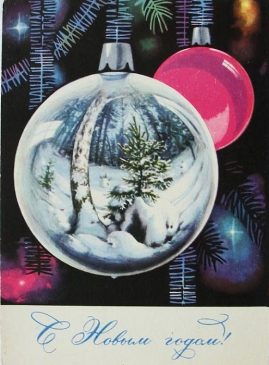

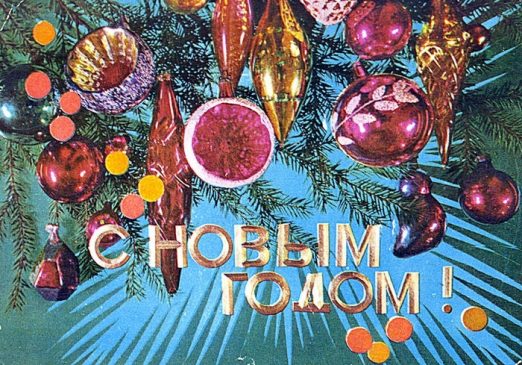

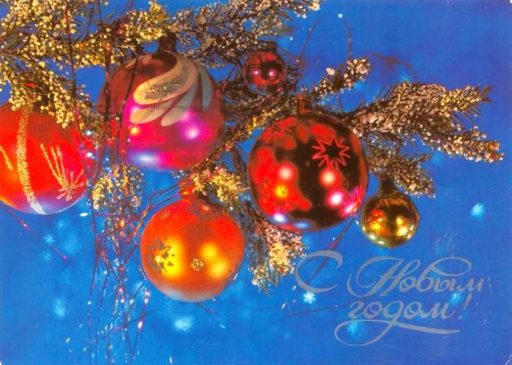

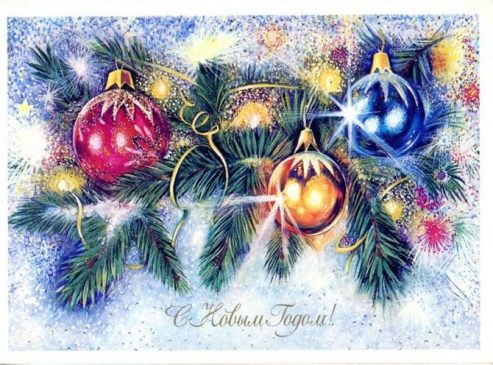

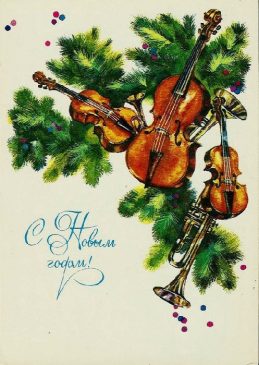

«Новогодние икебаны» и натюрморты

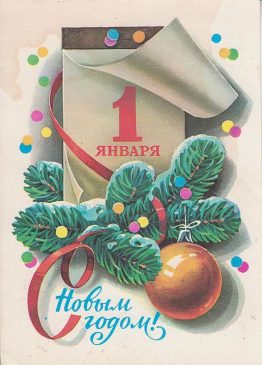

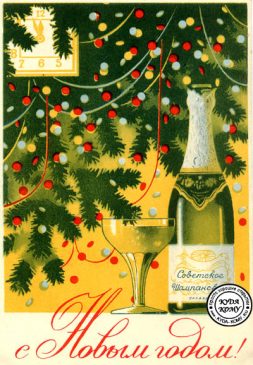

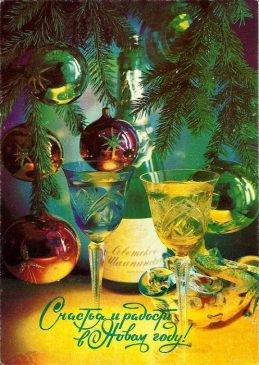

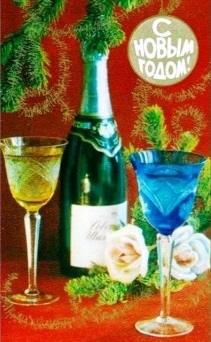

Еще одной топ-темой стали «новогодние икебаны» — композиции из елочных ветвей, игрушек и свечек.

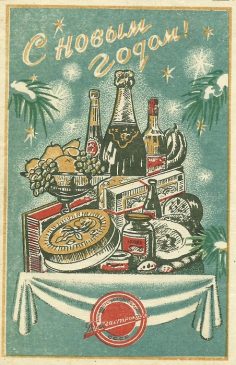

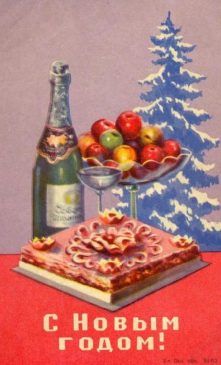

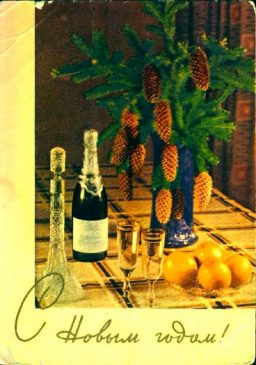

Тему немного развили, и так появились «новогодние натюрморты» из шампанского, бокалов и фруктов.

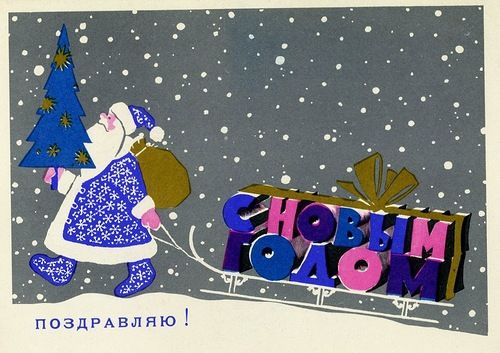

Новогодний сов-арт

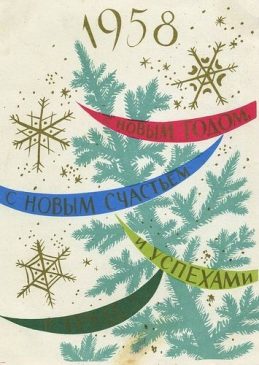

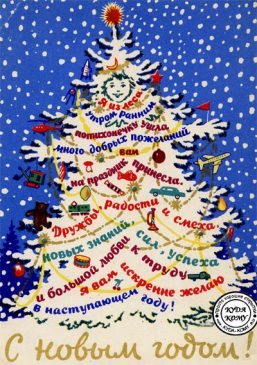

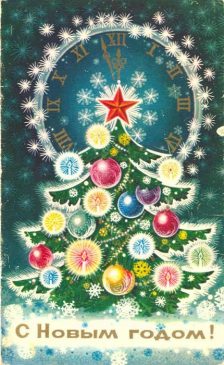

Еще одной «вечной» новогодней темой стали стилизованные праздничные елки и часы, которые вот-вот пробьют полночь.

В отдельную серию выстраиваются зимние панорамы городов, которые оживляет суета десятков людей.

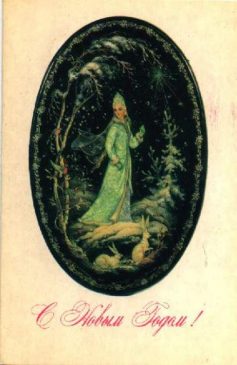

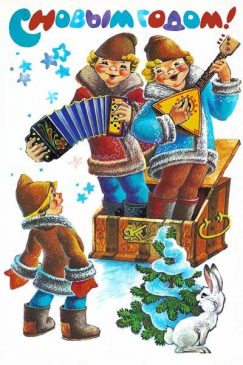

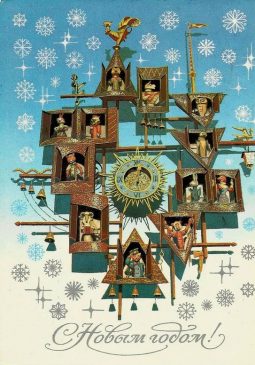

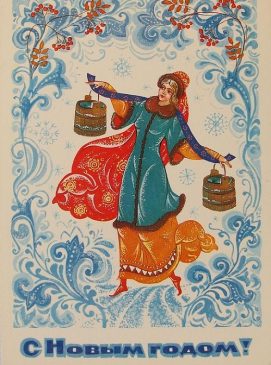

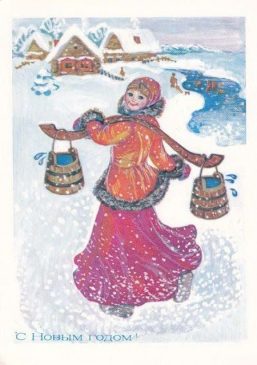

Народные сказки и традиционная художественная роспись легла в основу серии карточек, посвященных культуре Руси.

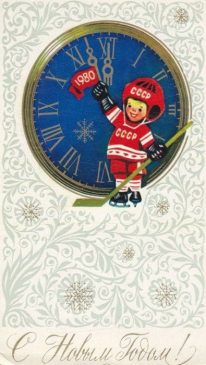

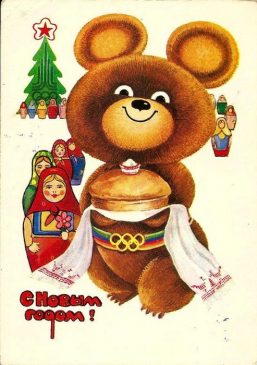

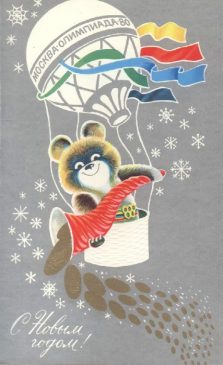

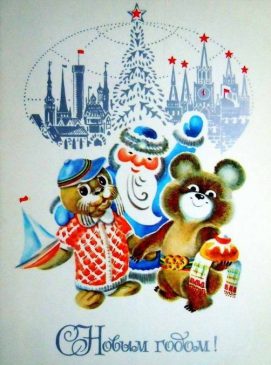

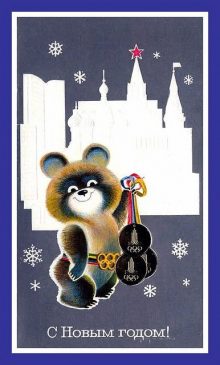

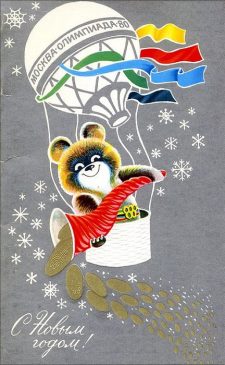

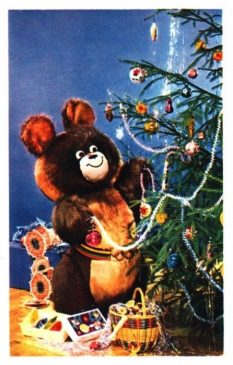

Олимпийский Мишка

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве проводились XXII летние Олимпийские игры. Талисманом Игр-80 стал Олимпийский Мишка. Он также появился на новогодних поздравительных открытках. Виктор Чижиков — автор известного во всем мире олимпийского Мишки возродили и подарили стране новый коллективный миф.

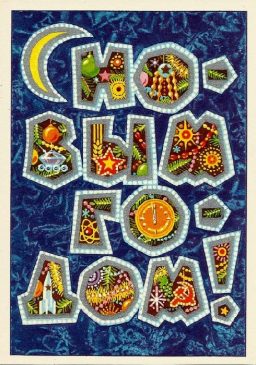

Советский эксперементальный дизайн

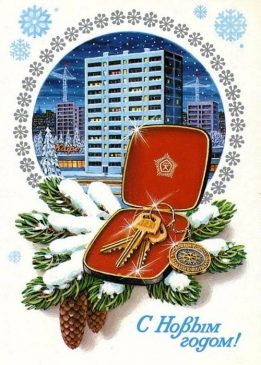

На новогодних советских открытках редко печатали слова пожелания. «Счастья», «здоровья», «любви», «благополучия», или другие нужные для счастья вещи должен был вписать в карточку сам даритель. Тем не менее, по мнению одного их художников, идеальное новогоднее пожелание без слов выглядит так — ключи от собственной квартиры.

Китайский гороскоп на открытках

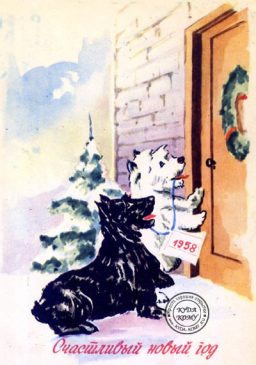

В конце 1970-х годов в Советском Союзе возникла мода на Китайский гороскоп. Приход нового года связывали с тем или иным животным по Восточному календарю. Это нашло отражение и в новогодних открытках. Вот к порогу пожаловала пара терьеров, ведь 1958-й — год Земляной Собаки, кукарекает Петух -символ 1981 года. Вот Дед Мороз знакомится с Земляной Змеей — символом 1989 года. И мчит ее на своей колеснице. 1992 год принадлежат к знаку Водяной Обезьяны по Восточному Календарю.

Став в эпоху позднего социализма праздником, когда вся страна собирается у телевизоров послушать послание верховного правителя, Новый год эффективнее любой пропаганды выполнял цель объединения общества.

Новый год, сохраняя ауру приватного домашнего события, как никакой другой праздник способствовал формированию советского общества в одну большую семью.

В 1956 году на экраны вышел легендарный фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» ставший символом идеального Нового года. Он считался одним из лучших фильмов на эту тему, пока в 1975 году тот же Рязанов не снял «Иронию судьбы или С лёгким паром!«. В 1962 году в эфир на центральном телевидении СССР впервые показали музыкально-развлекательную программу «Голубой огонёк».